Bleibt noch eine weitere Besonderheit.

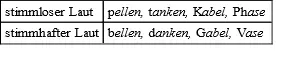

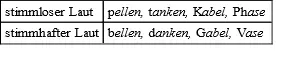

Je nachdem, wie ein bestimmter Laut artikuliert wird, ist das Ergebnis stimmlos (»hart«) oder stimmhaft (»weich«). Dieser Unterschied geht in der Schreibung im Wortauslaut unter, weshalb wir zwar »Kint« sagen, aber doch Kind schreiben.

Am Beispiel von Kind können Sie sehen, dass unsere Rechtschreibung nicht sklavisch dem Grundsatz »Schreibe, wie du sprichst« folgt. Hier greift vielmehr das an den Wortformen orientierte morphologische Prinzip, wonach die unterschiedlichen gebeugten Formen ein und desselben Wortes auch bei wechselnder Aussprache weitgehend gleich geschrieben werden. Demnach eben: das Kind wie des Kindes, dem Kinde, die Kinder – die letzten drei Wortformen allesamt mit einem »weichen« d gesprochen. In Tabelle 1.1finden Sie weitere Beispiele für stimmlose und stimmhafte Laute.

Tabelle 1.1: Beispiele für stimmlose und stimmhafte Laute

Wie wir Selbstlaute (Vokale) und Mitlaute (Konsonanten) schreiben

In diesem Unterkapitel soll das Thema »Laute und Buchstaben« noch ein klein wenig vertieft werden. Wir kommen vom Allgemeinen zum Besonderen.

Im Deutschen gibt es fünf gesprochene Vokale (Selbstlaute), die mit den Buchstaben a, e, i, o, u verschriftet werden. a, e, i, o, u heißen auch Grundvokale. Neben diese treten die Umlaute mit den Buchstaben ä, ö, ü.

Damit es nicht zu übersichtlich wird, gibt es neben den fünf »einfachen« Grundvokalen noch drei Doppelvokale. Die heißen auch Diphthonge (Einzahl: der Diphthong) beziehungsweise Doppellaut oder ähnlich und tauchen in der Schrift als ei/ai, au und eu auf. au gibt es auch als Umlaut, demnach äu.

Lassen Sie sich nicht irremachen. Von der Aussprache her gibt es zwischen L ei b und L ai b, Rh ei n und M ai n und vergleichbaren Wörtern keinen Unterschied. Gleiches gilt für eu und äu in Wörtern wie H eu , H äu ser, L eu te, Gel äu te und anderen mehr.

Nur in Fällen wie B ee ren und B ä ren oder S ee le und S ä le , in denen die Buchstaben e und ä für einen lang gesprochenen Laut stehen, ist die Aussprache unterschiedlich.

Vokale (Selbstlaute) sind grundsätzlich stimmhaft (»weich«). Trotzdem klingen sie je nachdem, ob sie kurz oder lang gesprochen werden, etwas anders. Man nennt das Klangfarbe. Diese ist weitgehend abhängig von der Art und Weise, wie Zunge und Lippen bei der Aussprache eingesetzt werden. Je nachdem entstehen geschlossene beziehungsweise offene Vokale.

Vokale (Selbstlaute) sind grundsätzlich stimmhaft (»weich«). Trotzdem klingen sie je nachdem, ob sie kurz oder lang gesprochen werden, etwas anders. Man nennt das Klangfarbe. Diese ist weitgehend abhängig von der Art und Weise, wie Zunge und Lippen bei der Aussprache eingesetzt werden. Je nachdem entstehen geschlossene beziehungsweise offene Vokale.

Versuchen Sie es doch selbst einmal:

✔ f a hl (geschlossener Vokal), aber F a ll (offener Vokal)

✔ F e hl (geschlossener Vokal), aber F e ll (offener Vokal)

✔ v i el (geschlossener Vokal), aber W i lle (offener Vokal)

✔ h o hl (geschlossener Vokal), aber H o lz (offener Vokal)

✔ m ü ßig (geschlossener Vokal), aber m ü ssen (offener Vokal)

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass uns Übernahmen aus fremden Sprachen Vokale bescheren, die über unsere fünf Grundvokale und drei Doppelvokale hinausgehen. Das sind insbesondere die aus dem Französischen stammenden durch die Nase gesprochenen (nasalierten) Vokale wie sie in Wörtern wie Rendezvous, Teint, Fondue und Parfum auftreten. Aus dem Englischen ins deutsche Lautsystem gekommen sind die Doppelvokale, die wir aus Wörtern wie Lady oder Show kennen.

Dass solche »fremden« Laute aber gar nicht fremd bleiben müssen, sondern sich mit der Zeit perfekt an das deutsche Lautsystem (und in diesem Falle auch Schriftsystem) anpassen, belegt das Wort Keks. Hinter diesem steckt eigentlich das englische cakes . Aber kein Mensch würde heute bei uns auf die Idee kommen, »Ke'iks« zu sagen, oder?

Die Konsonanten (Mitlaute)

Während bei der Artikulation der Vokale (Selbstlaute) die Atemluft ungehindert ausströmen kann, entstehen die Konsonanten (Mitlaute) dadurch, dass die aus der Lunge ausströmende Luft kurzfristig blockiert wird oder wenigstens auf Widerstand stößt.

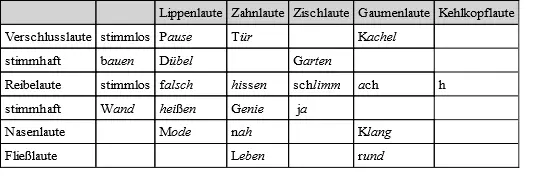

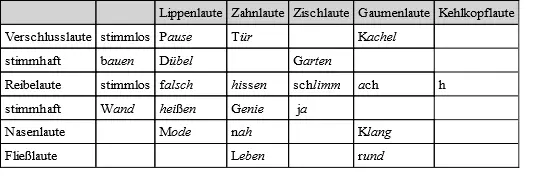

Wie bei den Vokalen lässt sich bei den Konsonanten eine stimmhafte (»weiche«) von einer stimmlosen (»harten«) Artikulation unterscheiden. Da es aber viel mehr Konsonanten als Vokale gibt, sind es vor allem der Artikulationsort (Lippen, Zähne, Gaumen, Kehlkopf) und die Artikulationsart (Verschlusslaut, Reibelaut, Nasenlaut, Fließlaut), die hier für Unterschiede sorgen. Tabelle 1.2veranschaulicht, was gemeint ist, wobei die einzelnen Laute durch geschriebene Beispielwörter vertreten werden.

Tabelle 1.2: Die Einteilung der Konsonanten nach Artikulationsort und Artikulationsart

Wo im geschriebenen Deutsch ein ch auftritt, unterscheidet die gesprochene Sprache zwischen einem hellen Ich-Laut und einem dunkleren Ach-Laut. Letzterer wird ziemlich weit hinten im Kehlkopf erzeugt und folgt nur auf die Vokale a, o und u sowie auf den Doppelvokal au.

Versuchen Sie es wieder selbst:

✔ Ich-Laut: ich, dich, Licht, echt, Bäche, noch und nöcher, Bücher, reich, keuchen, Lurch, Dolch, manche

✔ Ach-Laut: ach, Dachs, Koch, Sucht, Bauch

In der Schweiz, wo die Leute ohnehin nicht Deutsch, sondern Schwyzerdytsch beziehungsweise Schwyzertütsch sprechen, ist alles ein bisschen anders. Hier wird in weiten Teilen des Landes nur der Ach-Laut gesprochen, was manche Übelwollende dazu veranlasst, den Schweizern eine Dauererkältung anzudichten. Das ist natürlich nicht nett und weder aus sprachwissenschaftlicher noch aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen.

In der Schweiz, wo die Leute ohnehin nicht Deutsch, sondern Schwyzerdytsch beziehungsweise Schwyzertütsch sprechen, ist alles ein bisschen anders. Hier wird in weiten Teilen des Landes nur der Ach-Laut gesprochen, was manche Übelwollende dazu veranlasst, den Schweizern eine Dauererkältung anzudichten. Das ist natürlich nicht nett und weder aus sprachwissenschaftlicher noch aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen.

Was Sie über Silben wissen sollten

Wenn es ernst wird, neigen Vorgesetzte dazu, ihren »Untertanen« gegenüber besonders betont zu sprechen. Dann heißt es nicht Haben Sie verstanden?, sondern: Ha-ben Sie ver-stan-den? Laut – oder gefährlich leise – wird’s dann gewöhnlich auch.

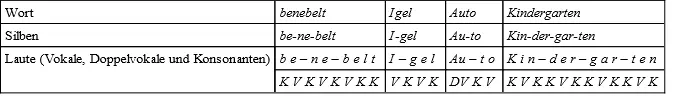

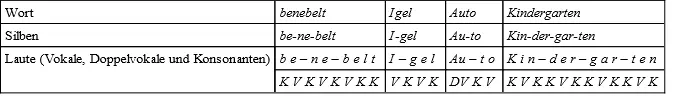

Bei dieser Art des langsamen Sprechens zerbröseln uns die Wörter nicht in ihre kleinsten Bauteile, die Laute (Phone), sondern in »größere kleinere Einheiten«, die Silben. Kern einer Silbe ist immer ein Vokal (Selbstlaut) oder Doppelvokal (Diphthong). Vor oder nach diesem Silbenkern stehen ein oder mehrere Konsonanten (Mitlaute). Es gibt aber auch genügend Fälle, in denen nur ein Vokal beziehungsweise ein Doppelvokal den Silbenkern bildet. Tabelle 1.3zeigt Ihnen, wie das am Beispiel aussieht.

Tabelle 1.3: Wie Wörter in Silben und Silben in Laute zerfallen

Silben richtig erkennen zu können, ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil die Silbe ein wesentliches Zwischenglied zwischen Lauten und Wörtern beziehungsweise Lauten und Wortformen ist.

Silben richtig erkennen zu können, ist deshalb nicht ganz unwichtig, weil die Silbe ein wesentliches Zwischenglied zwischen Lauten und Wörtern beziehungsweise Lauten und Wortformen ist.

Читать дальше

Vokale (Selbstlaute) sind grundsätzlich stimmhaft (»weich«). Trotzdem klingen sie je nachdem, ob sie kurz oder lang gesprochen werden, etwas anders. Man nennt das Klangfarbe. Diese ist weitgehend abhängig von der Art und Weise, wie Zunge und Lippen bei der Aussprache eingesetzt werden. Je nachdem entstehen geschlossene beziehungsweise offene Vokale.

Vokale (Selbstlaute) sind grundsätzlich stimmhaft (»weich«). Trotzdem klingen sie je nachdem, ob sie kurz oder lang gesprochen werden, etwas anders. Man nennt das Klangfarbe. Diese ist weitgehend abhängig von der Art und Weise, wie Zunge und Lippen bei der Aussprache eingesetzt werden. Je nachdem entstehen geschlossene beziehungsweise offene Vokale.

In der Schweiz, wo die Leute ohnehin nicht Deutsch, sondern Schwyzerdytsch beziehungsweise Schwyzertütsch sprechen, ist alles ein bisschen anders. Hier wird in weiten Teilen des Landes nur der Ach-Laut gesprochen, was manche Übelwollende dazu veranlasst, den Schweizern eine Dauererkältung anzudichten. Das ist natürlich nicht nett und weder aus sprachwissenschaftlicher noch aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen.

In der Schweiz, wo die Leute ohnehin nicht Deutsch, sondern Schwyzerdytsch beziehungsweise Schwyzertütsch sprechen, ist alles ein bisschen anders. Hier wird in weiten Teilen des Landes nur der Ach-Laut gesprochen, was manche Übelwollende dazu veranlasst, den Schweizern eine Dauererkältung anzudichten. Das ist natürlich nicht nett und weder aus sprachwissenschaftlicher noch aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen.