В 1964 г. в созвездии Лебедь был найден первый потенциальный пример именно такой области высокой плотности. Законченные к 1971 г. расчеты массы и плотности этого объекта, названного Лебедь Х-1, показали, что он должен быть черной дырой. Эти результаты убедили не всех. Более того, один известный ученый заключил в 1975 г. пари, в котором ставил на то, что Лебедь Х-1 – не черная дыра. Это был Стивен Хокинг. Такое пари выглядело несколько странно с учетом того, что сам он посвятил значительную часть своей исследовательской работы именно изучению природы черных дыр. Если бы Лебедь Х-1 действительно оказался первым примером черной дыры, это подтвердило бы все результаты теоретических размышлений Хокинга.

Как Хокинг объяснял впоследствии в «Краткой истории времени», это пари было своего рода страховкой. Ставка на поражение любимой команды в финале Кубка Англии по футболу позволяет выиграть при любом исходе: если команда проиграет, можно хотя бы выгадать материально. Если бы оказалось, что работа всей его жизни – изучение черных дыр – была пустой тратой времени, он, по крайней мере, выиграл бы пари. На что спорили? На подписку на журнал Private Eye, который должен был отвлечь Хокинга от огорчения по поводу провала его научной работы. Пари было заключено с другим космологом, Кипом Торном. В случае получения убедительных доказательств того, что Лебедь Х-1 действительно является черной дырой, Торн должен был получить подписку на любой журнал по своему выбору. Он выбрал Penthouse [94].

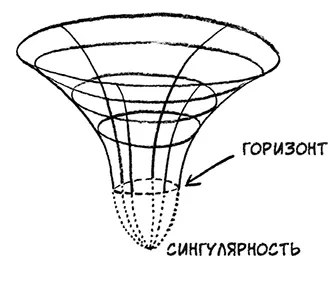

К 1990 г. накопилось большое количество свидетельств того, что Лебедь Х-1 действительно должен быть черной дырой: его масса оценивается в 14,8 массы Солнца, а размеры слишком компактны, чтобы он мог быть чем-нибудь другим. Полагают, что горизонт событий объекта Лебедь Х-1 составляет 44 км. Изнутри этой сферы, диаметр которой примерно равен расстоянию от Оксфорда до Кембриджа, не может выйти никакой свет. С учетом всех полученных данных Хокинг признал свое поражение. Торн получил подписку на Penthouse – к большому неудовольствию своей жены.

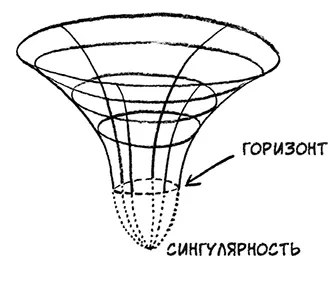

Однако в черных дырах есть нечто неправильное с точки зрения математики, нечто, вносящее свой вклад в сомнения в самой возможности их существования. Когда звезды сжимаются, образуя точки высокой плотности, по-видимому, не остается ничего противодействующего непрерывному стягивающему воздействию гравитации. Кажется, что они так и будут продолжать сжиматься, становясь все меньше и меньше, все плотнее и плотнее – и ничто не сможет остановить это схлопывание. Значит ли это, что коллапс звезды будет продолжаться, пока не образует единственную точку бесконечной плотности? Идея такой физической бесконечности была встречена очень неприязненно.

Абсурдность такого математического вывода пытался доказать сам Эйнштейн. Эддингтон видел, к каким следствиям приводит математика, но эти следствия ему активно не нравились: «Когда мы доказываем результат, не понимая его – когда он неожиданно появляется из лабиринта математических формул, – нет оснований надеяться, что мы сможем где-то его применить» [95]. Но в 1964 г. британский математик Роджер Пенроуз доказал, что такие сингулярные точки являются необходимым следствием общей теории относительности.

Черная дыра в двумерном пространстве-времени. Горизонт событий обозначен окружностью, изнутри которой мы не можем получить никакой информации

Работая в сотрудничестве с молодым Стивеном Хокингом, Пенроуз доказал, что такая же бесконечная плотность возникает при обратном просмотре истории Вселенной вплоть до Большого взрыва. И черные дыры, и Большой взрыв являются примерами математического объекта, называемого сингулярностью, в общей теории относительности. К сингулярностям относится целый ряд ситуаций, в которых невозможно установить, что происходит. Сингулярность есть точка, в которой наша способность моделировать сценарии развития событий перестает работать. Это то место, в котором мы вынуждены поднять руки и признать, что мы чего-то не знаем.

Сингулярность – эта такая точка, в которой математическая функция перестает работать. Функция в математике подобна компьютерной программе. В нее вводят числа, функция их обсчитывает и выдает ответ. Математики часто представляют функции визуально, в виде графиков. Вводимые числа откладывают по горизонтальной оси, а результат изображают в виде кривой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу