История же подлинно математического филлотаксиса, в противоположность чисто описательному подходу, начинается лишь в XIX веке в работах ботаника Карла Фридриха Шимпера (вышли в свет в 1830 году), его друга Александера Брауна (1835) и кристаллографа Огюста Браве и его брата-ботаника Луи (1837). Эти ученые обнаружили общее правило, согласно которому соотношения, описывающие филлотаксис, можно выразить дробями, состоящими из членов последовательности Фибоначчи (например, 2/5 или 3/8), а также отметили, что в парастихиях сосновых шишек и ананасов также проявляются закономерности, описываемые числами Фибоначчи.

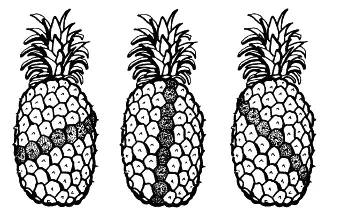

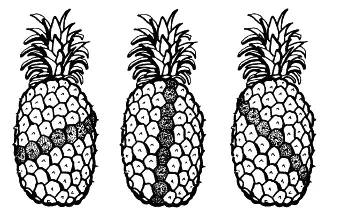

И в самом деле, нет прелестнее иллюстрации филлотаксиса на основе чисел Фибоначчи, чем ананас (рис. 32). Каждая шестиугольная чешуйка на поверхности ананаса входит в три различные спирали. На рисунке хорошо видны один из восьми параллельных рядов, которые полого поднимаются из левого нижнего угла в правый верхний, один из тринадцати параллельных рядов, которые более круто поднимаются из правого нижнего угла в левый верхний, и один из двадцати одного параллельного ряда, которые поднимаются очень круто (тоже из левого нижнего угла в правый верхний). На поверхности у большинства ананасов видны пять, восемь, тринадцать или двадцать одна спираль разной степени крутизны. Все это числа Фибоначчи.

Рис. 32

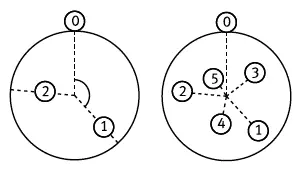

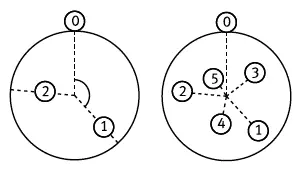

Рис. 33

Откуда растения знают, что нужно расставлять листья по закономерностям Фибоначчи? Зона роста у растения расположены на верхушке стебля и называется «меристема» – она конической формы и заостряется кверху. Листья, которые отстоят от меристемы дальше всего, то есть самые старые, если смотреть сверху, дальше всего отходят от середины стебля, поскольку и сам стебель там толще. На рис. 33 показан подобный вид на стебель сверху, а листья пронумерованы в порядке появления. Лист номер 0 появился первым и теперь находится в самом низу, дальше всех от меристемы, и отстоит дальше всех от середины стебля. Важную роль такого представления для понимания сущности филлотаксиса первым подчеркнул ботаник А. Г. Черч в своей книге «Связь филлотаксиса с законами механики» ( A . H. Church . On the Relation of Phyllotaxis to Mechanical Laws, 1904). Если мы представим себе кривую, которая на рис. 33 соединяет листья с 0 по 5, то обнаружим, что листья последовательно вырастают вдоль туго закрученной спирали – ее называют золотой спиралью. Важная характеристика расположения листьев – угол между линиями, соединяющими центр стебля с последовательно вырастающими листьями. Одно из открытий братьев Браве в 1837 году и состояло в том, что новые листья растут примерно под одним и тем же углом по кругу и что этот угол (так называемый угол расхождения) обычно близок к 137,5 градусам. Сейчас я вас изумлю: это значение тоже определяется золотым сечением! Если поделить полный круг, то есть 360 градусов, на φ, получится 222,5 градуса. Поскольку это больше половины круга (180 градусов), лучше измерять этот угол по оставшемуся сегменту круга. То есть нам надо вычесть 222,5 из 360 – и мы получим наблюдаемый угол в 137,5 градусов (иногда его называют золотым углом).

В 1907 году была опубликована революционная работа немецкого математика Г. ван Итерсона, где доказывалось, что если тесно расставить последовательные точки, разделенные под углом в 137,5 градусов, на туго свернутой спирали, то глаз будет выхватывать одно семейство спиральных узоров, которые закручиваются по часовой стрелке, и другое – против часовой. Количество спиралей в этих семействах – это обычно два соседних числа Фибоначчи, поскольку их отношение стремится к золотому сечению. Такие спирали, свивающиеся в противоположные стороны, особенно наглядно заметны в расположении семечек подсолнуха. Если рассмотреть цветок подсолнуха (рис. 34), можно отметить, что семечки образуют спиральные узоры и по часовой стрелке, и против. Очевидно, что семечки растут так, чтобы горизонтальное пространство распределялось между ними оптимально. Количество спиралей зависит, как правило, от размера цветка. Чаще всего их 34 в одну сторону и 55 в другую, однако ученым попадались и подсолнухи с соотношением количества спиралей 89/55, 144/89 и даже (по меньшей мере один, о котором одна семейная пара из Вермонта написала в 1951 году в журнал « Scientific American ») 233/144. Все это, конечно, соотношения соседних чисел Фибоначчи. У самых крупных подсолнухов структура меняется от центра к окружности – переходит от одной пары соседних чисел Фибоначчи к следующей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу