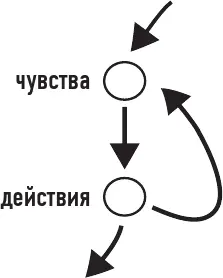

В повседневном опыте действуют два причинно-следственных мостика. Наряду с сенсомоторным мостиком от органов чувств к действиям, существует также и моторно-сенсорный . Зачем перелистывать страницу? Потому что это повлияет на то, что мы увидим дальше. Второй мостик обусловлен не так жестко, как первый, поскольку он простирается во внешнее, публичное пространство, выходя за границы нашего тела. Возможно, в тот момент, когда вы переворачиваете страницу, кто-то выхватит у вас книгу или схватит вас. Сенсомоторный и моторно-сенсорный пути неравнозначны. Но младшая сестра-золушка — влияние действия на то, что мы почувствуем вслед за ним, — безусловно, заслуживает внимания. Ведь это причина большей части наших действий — потребность контролировать то, с чем придется иметь дело чувствам.

Философы часто представляют опыт через метафору потока . Они уподобляют опыт реке, в которую мы погружаемся. Однако этот образ неточен, ведь течение воды в реке нам практически неподвластно. Мы можем поменять наше местонахождение в реке, переплыть из одной точки в другую, обеспечив себе кое-какую степень контроля над тем, с чем нам предстоит встретиться. Но в реальной жизни мы обычно можем гораздо больше — мы можем изменять сами вещи, с которыми мы взаимодействуем. Река не очень-то позволяет с собой это проделать, когда мы плывем посреди нее в одиночестве.

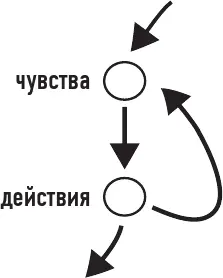

У ваших последующих ощущений два источника — ваш предыдущий поступок и будущее окружающего вас мира в более крупном масштабе. Общая схема причинно-следственных связей выглядит примерно так [94] См. также Alva Noë, Out of Our Heads: Why You Are Not Your Brain, and Other Lessons from the Biology of Consciousness (New York: Hill and Wang, 2010), и Thompson, Mind in Life .

:

К чувствам ведут две стрелки. Они играют разные роли в разных контекстах, и порой одна преобладает над другой, но обе присутствуют практически всегда.

Контуры обратной связи от действий к чувствам наблюдаются не только у нас. Они есть также у совсем простых форм жизни. Но у животных они ярче выражены, особенно потому, что животные больше умеют делать . Появление мышц, развившихся из крошечных волоконец внутри клеток, дало жизни новые средства воздействия на окружающий мир. Все живые существа воздействуют на свою среду обитания, синтезируя и превращая химические вещества, а также благодаря росту и отчасти движению, но именно мышцы создали возможность быстрого слаженного действия в крупном пространственном масштабе. Они позволяют манипулировать объектами, преднамеренно и быстро изменять мир вокруг нас.

Эти замкнутые контуры обратной связи отражаются на эволюции животных самыми разнообразными способами. Часто замыкание контура вызывает проблемы , когда животное пытается разобраться, что происходит вокруг. Например, некоторые рыбы посылают электрические импульсы как сигналы другим особям, а также обладают электрическими рецепторами, которые воспринимают окружающую среду [95] См. Ann Kennedy et al., «A Temporal Basis for Predicting the Sensory Consequences of Motor Commands in an Electric Fish», Nature Neuroscience, 17 (2014): 416–422.

. Их собственные импульсы, однако, также действуют на электрические рецепторы, и для рыбы может оказаться нелегкой задачей отличить собственные сигналы от электрических возмущений внешней среды. Чтобы преодолеть эту трудность, рыба всякий раз, посылая сигнал, отправляет его копию системе рецепторов, которая благодаря этому может нейтрализовать собственные импульсы рыбы. Рыба определяет и фиксирует различие между «собой» и «другим», между воздействием собственных действий на свои чувства и воздействием на них событий окружающей среды.

Животному необязательно генерировать электрические разряды, чтобы столкнуться с подобной трудностью. Как замечает шведский нейрофизиолог Бьерн Меркер, все дело просто в способности двигаться [96] См. его великолепную статью: Björn Merker, «The Liabilities of Mobility: A Selection Pressure for the Transition to Consciousness in Animal Evolution», Consciousness and Cognition, 14, no. 1 (2005): 89–114. Статья Меркера оказала немалое влияние на эту главу.

. Дождевой червь отдергивается, если до него дотронуться, — прикосновение может таить в себе угрозу. Но когда червяк ползет, та или иная часть его тела всякий раз соприкасается с землей, и если бы он шарахался от каждого прикосновения, он бы вообще не смог передвигаться. Червяк умеет ползать благодаря тому, что умеет отменять действие прикосновений, которые вызвал он сам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу