* * *

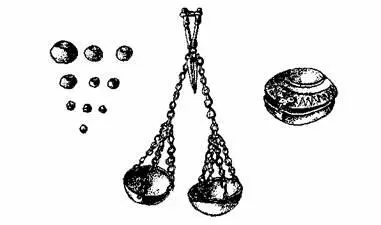

Не только разбоем и грабежами занимались викинги, но и торговлей, и товары, обращавшиеся в балтийской торговле, можно разделить на восемь групп (по Иоахиму Херрману):

— пушнина, шкуры и кожи;

— продукты сельского хозяйства и лесного промысла, прежде всего, мед и воск;

— морские продукты, в том числе рыба и моржовая кость;

— сырье и орудия труда;

— предметы домашнего обихода и утварь;

— рабы;

— украшения, предметы гигиены и ухода за телом, в том числе костяные и деревянные гребни, пинцеты, копоушки из серебра, притирания, масла и мази, а также краска для глаз;

— оружие.

Жизнь любого традиционного варварского общества подчинялась раз и навсегда установленным канонам.

Право и мораль в нем совпадают или близки, ибо опираются не на одну только систему наказаний, но и на нравственные и религиозные убеждения, преступить которые невозможно.

Недаром человека, совершившего преступление, называли объявленным вне закона, и это означало, что он не только лишался всех прав, но и исключался из числа людей вообще. Его можно было убить как дикого зверя и не понести за это никакого наказания.

Заметим, что само слово lag в древнесеверном языке означало «право, закон» и одновременно «то, что должно, уложение». То же самое можно сказать и слове rettr, которое, помимо «закона», значило еще и «правильный, справедливый».

* * *

В обществе древних скандинавов того времени человек мог быть свободным или рабом (треллем). То есть он рождался с определенным правом — или вообще безо всяких прав.

Треллем становились несколькими «путями».

Прежде всего, рабом было можно родиться.

В рабов викинги превращали почти всех пленников, захваченных в грабительских набегах.

Рабом человек становился, когда не мог заплатить свой долг или у него не было возможности прокормить себя и свою семью.

Если свободная женщина рожала от раба ребенка, она тоже становилась рабыней. Быть сыном рабыни считалось самым ужасным позором.

Рабами хозяин распоряжался как движимым имуществом по собственному усмотрению, мог продать или даже убить. Рабыни не могли возражать против желаний своего хозяина, а судьбы детей рабов тоже решал он. Если бонду казалось, что в усадьбе слишком много младенцев, то новорожденный ребенок рабыни выносился в лес на съедение диким зверям.

«Вынос» ребенка в лес был до введения христианства узаконенным поступком, и, даже когда рождался сын свободного человека, отец должен был признать его и дать ему имя. Если же отец бывал чем-то недоволен, то запросто мог пожертвовать ребенка богам — или диким зверям.

* * *

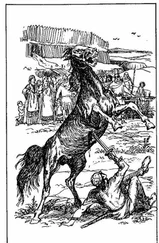

Скандинавское общество управлялось конунгами, ярлами и хёвдингами, и несколько раз в год проводился тинг.

Собственно слово ting означает собрание свободных людей, которые живут на определенной территории и собираются вместе, чтобы обсудить интересующих всех вопросы и дела.

Как уже было сказано выше, на тинг могли приезжать все свободные люди. Знатные же люди были обязаны присутствовать на этих собраниях и в случае отказа должны были платить виру.

Если дело не могло быть решено на местном тинге, то его передавали на рассмотрение на всеобщий тинг — альтинг.

Замужние женщины не могли говорить на тинге от своего имени и просто сопровождали мужей, но вдовы или одинокие хозяйки дворов считались равноправными членами таких собраний.

Когда людей созывали на тинг, им посылали либо стрелу, что говорило о том, что будет обсуждаться убийство, либо деревянную палочку, на которой вырезались руны.

Такие палочки втыкались в столбы у почетного сидения в зале либо в притолку у двери, если хозяев не было дома.

Из текстов законов нам известно, что часто место тинга огораживалось ремнями, которые ограничивали территорию священного действа, на которой нельзя было обнажать оружие.

Вел тинг годи, который носил на руке выше локтя золотое обручье. Если давались клятвы, то говорящий должен был положить руку на это кольцо.

На тингах утверждались новые законы и обсуждались старые, в которые необходимо было внести изменения.

В Исландии было обычным делом, чтобы законоговоритель каждые три года повторял во всеуслышание на альтинге все законы. Таким образом люди не успевали забывать их.

Читать дальше