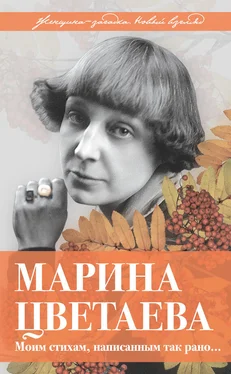

От матери Марина Ивановна восприняла музыкальность как особый дар познавать, воспринимать мир через звук. Прежде чем зрительно представить предмет, событие, явление, она как бы воспринимала, ощущала их звуковую ауру – дрожание и мерцание воздуха, обтекавшего окружающий мир. Сама Цветаева говорила об этом: «…во мне нового ничего, кроме моей поэтической ( dichterische ) отзывчивости на новое звучание воздуха». «Мать – залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли – на свет дня!). Мать затопила нас, как наводнение», – писала Цветаева в очерке «Мать и музыка» (1934). И там же: «Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски… После такой матери мне оставалось только одно – стать поэтом».

Мария Александровна скончалась рано – 5 июля 1906 года, едва успев вместе с дочерьми, Мариной и Асей, вернуться из Крыма в столь любимую ее детьми Тарусу. Марине еще не исполнилось четырнадцати лет. Но, по ее словам, мать успела оказать на нее «главенствующее влияние»: «Музыка, природа, стихи, Германия… Одна против всех. Heroica » (Ответ на анкету. 1926 год). А в уже упоминавшейся автобиографической справке (1940) Марина Цветаева отмечала: «Мать – Мария Александровна Мейн – страстная музыкантша, страстно любит стихи и сама их пишет. Страсть к стихам – от матери, страсть к работе и к природе – от обоих родителей. Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский. Материнское чтение вслух и музыка… Любимое занятие с четырех лет – чтение, с пяти лет – писание… Мать – сама лирическая стихия. Я у своей матери старшая дочь, но любимая – не я. Мною она гордится, вторую – любит. Ранняя обида на недостаточность любви…» В своей старшей дочери мать определенно видела пианистку, возможное воплощение собственных несбывшихся мечтаний; много с ней занималась. И Марина, казалось, оправдывала ожидания матери. «Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося «молодец!», холодно прибавляла: «Впрочем, ты не при чем. Слух – от Бога». Так это у меня навсегда и осталось, что я – не при чем, что слух – от Бога. Это меня охранило и от самомнения, и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия, – раз слух от Бога. «Твое – только старание…»», – писала Цветаева в очерке «Мать и музыка».

Но после смерти матери Марина свои занятия игрой на фортепиано, по ее словам, «постепенно свела на нет». Властно, всю без остатка, позвала к себе поэзия. Музыкальность же, передавшаяся от матери, ярко отразилась в цветаевском стихе, в самих приемах стиховой версификации. Музыка, ушедшая в поэзию и прозу («прозу поэта»), во многом определила неповторимый, притягательный и завораживающий, как сама музыка, стиль творчества Цветаевой. По мысли Цветаевой, поэзия и музыка одинаково восходят к лирике.

Здесь необходимо отметить еще один очень важный момент, вынесенный Мариной из детства во взрослую жизнь и мощно сказавшийся на формировании ее как поэта, писателя. Это (воспринятое как от матери, так и от отца) раннее, очень раннее (!), еще «дописьменное», на слух, знакомство, восприятие, узнавание и знание, наряду с русским, иностранных языков, в первую очередь – немецкого и французского. Знакомство и освоение, шедшее из быта семьи еще в период почти младенчества, в возрасте «почемучки», в возрасте «от двух до пяти» (выражение К. Чуковского), в возрасте, когда ребенок активно «познает мир», когда он сам является активным творцом, языкотворцем, создателем языка общения. Из детства (при хорошем музыкальном слухе!) вынесено и сохранено обостренное восприятие звучания слов, особенностей интонаций каждого языка, особенностей их произнесения, их соотнесения с обозначаемым предметом и между собой, чувство «аромата», «вкуса», музыки слов каждого языка. Отсюда – обостренное ощущение смысла слов, отдельных букв и звуков, их соединений, созвучий, «внутренней формы» слов, их многосмысленности, многооттеночности, их созвучности или диссонанса… В прозе, в письмах Цветаева для пояснения, уточнения своей мысли нередко использует иностранные слова. В стихах широко используются ряды слов-синонимов, слов-омонимов, слов-уточнений… («Нас рас – ставили, рас – садили… Не рассо́рили – рассори́ли, Расслоили… Стена да ров. Расселили нас как орлов…», 1925.). Поиски Цветаевой в этой области в чем-то роднили ее с поисками русских футуристов. Эта игра созвучий и смыслов, мысли и интонации – неповторимая грань индивидуального цветаевского стиля (идиостиля), очень притягательного и очень узнаваемого. Между тем музыка, звук, звучание слова в ее поэтическом сознании были лишь источником, прародителем поэтического образа. Ей прежде всего был важен смысл, речь. Стих зрелой Цветаевой, Цветаевой-мастера, часто – порывист, резок. Повинуясь собственной, звучащей в ней интонации, она смело рвет строки на отдельные слова или даже слоги. Но и слоги нередко переносит из одной строки в другую, даже как бы отбрасывает, подобно пианисту, изнемогающему в буре музыкальных образов и звуков… Естественно, что звучание, музыка стиха, столь властно подчиненные смыслу, преображались, превращаясь в резко индивидуальную манеру, в «музыку» поэта-композитора Цветаевой. Отсюда же в ее стихах (да и в прозе) – использование «по максимуму» всех возможностей синтаксиса, знаков препинания, тире и дефисов, двоеточий, восклицательных и вопросительных знаков, отточий, скобок, ударений и т. п. Сама Цветаева в очерке «Мать и музыка» отмечала: «Когда я потом, вынужденная необходимостью своей ритмики, стала разбивать, разрывать слова на слога путем непривычного в стихах тире, и все меня за это, годами, ругали, а редкие – хвалили (и те и другие за «современность»), и я ничего не умела сказать, кроме: «так нужно», я вдруг однажды глазами увидела те, младенчества своего, романсные тексты <���имеются в виду нотные тетради ее сестры Валерии – В. Д .> в сплошных законных тире – и почувствовала себя омытой: всей музыкой «современности»: омытой, поддержанной, подтвержденной и узаконенной – как ребенок по тайному знаку рода оказавшийся – родным, в праве на жизнь, наконец! Но, может быть, прав и Бальмонт, укоризненно-восхищенно говоря мне: «Ты требуешь от стихов того, что может дать – только музыка!»…». Андрей Белый свой восторженный критический отклик на поэтический сборник Цветаевой «Разлука» (1922) так и назвал: «Поэтесса-певица».

Читать дальше