Что по земле колесить,

жить в десяти городах,

но за всю жизнь не сносить

пары холщовых рубах.

За перебранкой собак

смеха уже не слыхать.

Лучше скатиться в овраг,

лечь себе отдыхать.

Искры в горелой листве,

запах нездешних костров

будят в дурной голове

облики мертвых голов.

С севера движет орда,

скована духом святым.

В небе застыла звезда,

стелется дым.

Я живу в бесконечном сыром лесу,

в самом сердце сырых лесов.

Я в сердце своем задавил слезу

и свой дом закрыл на засов.

Я забыл, как поют мои сын и дочь,

как звучит человечья речь.

По ночам в мои ставни колотит дождь

и трещит дровяная печь.

Я сжигаю замшелых бумаг листы,

не взглянув, от кого письмо.

Я не был испуган, узнав черты

старика в глубине трюмо.

Моя лодка, уткнувшись в застывший плес,

не шуршит чешуею рыб.

И под праздник заходит голодный пес,

я все жду его нервный всхлип.

Каждый год забредает со стороны

черный зверь в мой спокойный быт.

В нем таится душа моей злой жены

или друга, что был убит.

Вертикально стоит над равниной дым,

прорастая среди стволов,

словно взглядом отчаянным и пустым

кто-то смотрит поверх голов.

Темный дом мой, зажатый в кольце лесов,

у озерной стоит воды.

В нем не слышно задумчивых голосов.

И к добру не ведут следы.

В белой рубахе приходит из тьмы.

Молча садится за стол.

Я для него зажигаю огонь:

передо мною – слепец.

На удивленье длинное лицо,

вертикальное, как свеча,

скулы как сильные костыли,

легкие руки…

Я кормлю его ягодою лесной

из медного дуршлага:

я не знаю ее названия,

и мне стыдно его спросить.

Наконец я решаюсь и говорю:

«Как ты меня нашел?

Я сам тут вчера заблудился…»

Он ухмыляется, будто услышал

самый глупый вопрос на свете.

Разминает ягодки пальцами

обеих рук,

зловещие бельма на бледном лице

вспыхивают и гаснут.

Вдруг с необъяснимой злостью

и убедительностью

он выкрикивает непонятное слово

«бибракт»!

и покачнувшись, наклоняется ко мне

через стол.

«Бибракт», – сказал, словно отрезал.

Я испуганно смолкаю,

пока он привычным жестом,

словно надевает очки,

вминает две ягоды черных в свои зрачки,

две ягоды черной черемухи

прямо в зрачки…

Здравствуй, обещанная заря

Здравствуй, обещанная заря.

Душу мою возьми.

Страшней поцелуя нетопыря

мне разговор с людьми.

Тенью брожу я среди людей.

Горестно хмурю лоб.

Был разговорчив как лиходей,

сволочь, надменный жлоб.

Болью отмечен мой путь во сне,

горем во тьме ночной.

Не с кем теперь поделиться мне

желчью, слезой, слюной.

Нам просто не о чем говорить.

Все мы – вселенский сброд…

Что еще делать, как не любить

каждого, кто умрет?

Что еще делать, как не торопить

необозримый час,

раз небо осмелилось полюбить

лишь одного из нас?

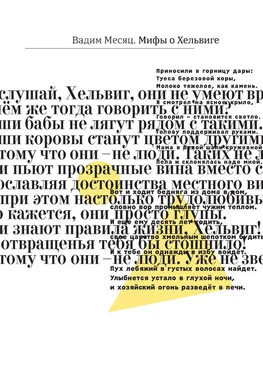

Что вы скажете, северные рабы,

Хельвиг и Фергус,

увидав окорока Каллипиги прекраснозадой,

сверкающие мрамором пентеллийским?

Опустите в детском смущении очи долу?

Потянетесь к сапогу отхлестать бесстыдницу плеткой?

Нет, ухмыльнетесь только нагой богине,

потому что лишен ее зад красоты и смысла.

Куда ему до плодородных бедер каменной бабы,

в родную землю врытых по самые чресла…

Вслед заднице такой, на коне застывшей,

на справедливый разбой не пойдут отряды…

По такой и ладошкой хлопнуть всегда не кстати,

намека она не поймет, разве что покраснеет…

А воительница-мать стыда не знает,

ей претит обманчивая стыдливость:

в бою и на брачном ложе она одета

в копну из рыжих волос до самых колен.

Воины и цари знают дружбу ее ляжек державных

и верны им словно клятве присяги.

Так проклянем же задницу танцовщицы,

подаренную богине любви придворным стилистом.

Пускай женщины ваши столетие за столетьем

о своей жалкой фигуре больше радеют,

чем о тепле очага и о малых детях.

Отсохнет вымя твоих коров,

отморозит гребень петух певучий.

Огонь не согреет уютный кров,

застыв под слезою твоей горючей.

И сердце лишится щедрот огня,

в нем черной дырой прорастет могила.

Все это за то, что ты меня

не спасла, не поверила, не полюбила.

Читать дальше