Собранные материалы были ею опубликованы в «Живой старине» (1916) и «Сибирской живой старине» (1926). См. Груздева, с. 451.

Азадовский 2007. В. Бондаренко (op. cit., c. 165) считает упомянутые отточия «многозначительными» цензурными изъятиями, связанными с антивоенной темой.

Трушкин В. П. Пути и судьбы… С. 277.

Что станет характерным для целого ряда сибирских и дальневосточных поэтов, напр. В. Рябинина или С. Алымова.

Городецкий С. Тотс и Пруссак: Две маски // Лукоморье. 1916. № 2.

Новый журнал для всех. 1916. № 2–3. С. 75.

Летопись. 1916. № 3, март. С. 347.

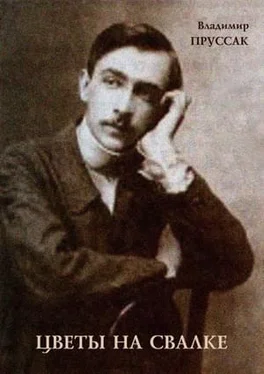

Гумилев Н. Письмо о русской поэзии // Аполлон. 1915. № 10, декабрь. С. 53). При всех недостатках дебютной книги Пруссака, совершенно непонятно, что подвигло Гумилева опуститься до площадного обыгрывания фамилии молодого поэта ( прусак – распространенное обозначение рыжего таракана). Отметим, что в библиотеке Гумилева имелся второй сборник Пруссака «Деревянный крест» (1917) с дарственной надписью: «Николаю Степановичу Гумилеву от автора. Владимир Пруссак. Петроград, 22 марта 1917» (см.: Филичева В. В. К реконструкции и описанию библиотек Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева // Что и как читали русские классики… СПб., 2017. С. 438–439). Позднее рецензия Гумилева подсказала Пруссаку «ход» к Л. Андрееву: нарратор стих. «В меблированных комнатах», вошедшего в сб. «Деревянный крест», явно напоминает героя Андреева; сходство подчеркнуто строкой «Кухмистерский ужин не тронут – и жир на котлете застыл», репродуцирующей андреевское: «В столовой стоял приготовленный для него ужин, и толстая котлета была покрыта слоем белого застывшего жира».

Согласно помещенному в альманахе объявлению, второй выпуск предполагался в октябре (материалы для него собирал К. С. Журавский), однако планы эти, очевидно, стали неактуальны в связи с появлением журн. «Багульник». Сведений об участниках альманаха сравнительно мало; помимо В. Пруссака, заметный след в литературе оставил Л. О. Повицкий (1885–1974), революционер, журналист, мемуарист, близкий друг С. Есенина и адресат его стихотворения. К. С. Журавский, как указывает Н. В. Здобнов (Материалы для сибирского словаря писателей. М., 1927. С. 25) публиковался в 1912–1916 гг. в газетах «Сибирская заря», «Сибирь», журналах «Багульник», «Сибирские записки», «Иркутская незабудка», сб. «Северные зори»; в 1918 г. напечатал некролог Пруссаку в красноярской «Воле Сибири». Мы не располагаем какими-либо сведениями об уроженке Иркутска Н. Камовой. В. М. Статьева-Перевощикова (188? – после 1922) с 1907 г. учительствовала в Москве, переехала в Иркутск в 1914 г. вместе со своим мужем, получившим работу в пароходстве Громовых, и младшими сестрами, публиковалась в «Багульнике» и «Сибирской летописи». В конце 1910-х гг. перебралась во Владивосток, в 1919–1920 гг. печаталась в журн. «Лель», «Бирюч», «Творчество»; в декабре 1919 г. разделила с С. М. Третьяковым вторую премию на конкурсе Литературно-художественного общества им. Н. П. Дукельского. В бредовых «воспоминаниях» Ю. Галича (Г. И. Гончаренко, 18771940) «Абракадабра» описана как постоянная посетительница кабаре «Би-Ба-Бо» и одна из «целой фаланги мелких, бездарных, бесповоротно свихнувшихся эротоманов кокаинистов» (мемуар этот позднее творчески «обработал» в романе «Три возраста Окини-сан» В. Пикуль: «К ним, пошатываясь, как сомнамбула, сразу же подошла стройная и красивая поэтесса Варвара Статьева, провывшая: – Горбатые ландыши задушили мне горло… – Брысь, курва! – сказал ей Старк»). С 1920 г. В. Статьева жила в Шанхае, где стала редактором-издателем газ. «Шанхайский понедельник», публиковалась в журн. «Фиал» и издала собственный сб. «Стихи. Т. 1» (1920); по сведениям Б. А. Ивашкевича, в июне 1922 г. вернулась во Владивосток (И-ч. Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918–1922 гг. Владивосток, 1922. С. 62).

Чужак Н. Сибирский мотив в поэзии: (От Бальдауфа до наших дней). Чита, 1922. С. 67–68.

Ис. Г. Иркутские вечера – стихи… // Сибирь. 1916. № 142, 8 июля. С. 2.

Трушкин В. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967. С. 18.

Чужак Н. Сибирский мотив… С. 66, 68.

Чужак Н. Там же, с. 75.

Слонимский М. Завтра: Проза. Воспоминания. Л., 1987. С. 288. На Пруссака и др. «витмеровцев» большое впечатление произвело самоубийство восьмиклассника Введенской гимназии и председателя межученической организации Николая Сергеева (8 ноября 1912). См.: Революционное юношество… С. 137, 145–148, 150–151, 162–164. Как известно и из статистики, научных работ, публицистики и беллетристики начала века, и из современных исследований, самоубийства среди учащейся молодежи приняли в 1906–1913 гг. эпидемический характер.

Читать дальше