Чёрный ход забит ещё с гражданки,

с тех времён последних белошвеек.

Дворники хрустели спозаранку

чёрным льдом по слюдяной Москве.

Шли они, лимитного призыва,

и крошилась винегретом речь.

Южная, тверская и с Сибири,

и темнела беспредельно ночь.

«Ароматных» дым атакой газовой

исподволь по домовым углам.

И отец, пропахший йодом, камфорой

и Вишневской мази сытным запахом,

тихо вслух Есенина читал.

Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь,

где твои зеркала висят по текучим стенам?

Проснись, говорит она, говорю – проснись!

Это только ночная дикая пена.

А ты, как зомби, идёшь один, говоришь с детьми,

в голове крутишь Солярис, чай пьёшь с тенями.

Проснись, живи третью жизнь – она всё твердит.

О чём говорит, когда близкие приходят за нами.

И чтоб ты ни делал, куда бы ни шёл,

заломив на седой голове незримую кепку, —

далеко не уйдёшь. Так зияет неровный шов.

Ползёт, на живую нитку любви сшитый некрепко.

Так всё узнаваемо, зримо при свете сквозного дня,

больнее и резче, чем донной бензо-диазепиновой ночью.

Как жить так можно – теряя, бросая, раня,

когда время не лечит и боль пульсирует горше?

Где-то в сознании – газгольдеры, чёрные дыры, аспид нутра,

как эпидемия гриппа мятежных двадцатых.

Кроется предназначенье на дне до утра,

Родины дальней верста в цветах полосатых.

В сотках на всех, в набухающих венах дорог,

в небе отёчном, нависшем над городом сонным,

где продолжается кем-то отмеренный срок,

но воспрещается вход посторонним.

Я постою, стороной по краю пройду

вдоль государственной, мне неизвестной границы.

Лица родных и друзей поплывут поутру

в свете Господнем, в преддверии тихого сердца.

И не понять, почему же ещё невдомёк —

так далеко на окольном пути провиденья:

город в тумане, где мы проживаем вдвоём.

Но не помогут от грусти эти картонные стены.

Я проснулся, забыл две строчки.

А потом нахлынула муть с панталыку.

Так подумаешь, а что проку, не проще ли?

Вести, хлопоты как из ведра с дыркой.

Вести, новости, день ненадёванный,

грусть невесомая лучом подсвечена.

Вот и странник тот очарованный

превращается в жида вечного.

Безъязыкого в бесконечности

слов стихии, явлений чуда.

Там, по пересечённой местности,

архетипом плывёт Иуда.

Словно душный туман от фабрики

тех мазутных годов идиллии.

И чернеют в земле сребренники,

где Иуду давно зарыли.

Мы бредём от холмика к холмику,

и не видно на расстоянии

в дымке утренней того облика.

Что-то там мерцает за облаком,

а приблизишься – медленно тает.

Холодок бежит за ворот.

Поводок плывёт по горлу.

Человек бежит за город.

Далеко не убежишь.

Ешь изюм, малину, творог.

Минералка – по утрам.

Ты же сам себе не враг!

Так подольше поживёшь.

Только не глядись в осколок:

там ограда и овраг.

Химчистка, девки, кот уставший

бредёт на цепи в городской окрестности.

Здесь, в государстве орла и решки,

я занимаюсь подпольной деятельностью.

Виртуальная жизнь, ветра от гавани

на излёте зимы к сетям астении.

Уплывает облако в дальнее плавание

и оседает на дальнем сервере.

Имперский путь за кордоном тянется,

пылит дорога навстречу Аппиевой.

Вряд ли судьба до поры изменится,

но пора уже выдавливать каплю

за каплей, что на лето и задано.

Ветер гудит в проводах разлуки.

Скрипит турникет райского сада,

чужая жена заломит руки.

А я привык. Вот, билет уже выписан.

Рожа на визе – хоть в барак транзитом.

В метели мерцают бледные лица

на отмороженном том граните.

Метёт позёмка в полях безвременья,

виза ветшает в столе одноразовая.

«На будущий год», – говорят евреи.

И последнее слово ещё не сказано.

Она, в принципе, безответна.

Обращайся к самому себе,

невольно жестикулируя,

сквернословя косноязыко.

В процессе валяния

у бетонной ограды Храма Искусств

лежи, наслаждайся

своей музыкой.

Глядишь, автобус проедет,

женщина через жизнь пройдёт.

Поезд далёкий, собеседник милый,

гудком ответит.

Где-то в белёной комнате

она пряжу свою прядёт.

Тут и там узелком неприметным метит.

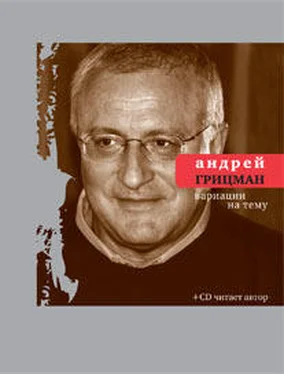

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу