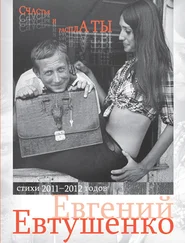

Мой отец,

когда мама была беременна мной,

написал такие стихи,

и, по-моему, неплохие:

«Когда же стянется сизый дым

моих костров к берегам,

ты, наверно, пойдешь,

мой старший сын,

по моим неостывшим следам.

И я знаю, что там, на склоне реки,

где ты станешь поить коня,

по походке твоей, по движенью руки

узнают и вспомнят меня…»

Через сорок лет

я и трое моих друзей

спрыгнули с катера Лимнологического института

после двухдневной байкальской качки

на что-то,

напоминающее землю.

Окруженное месивом грязи,

во мраке возникло кафе.

В просторечье — стекляшка,

оно показалось хрустальным дворцом,

где за прозрачными стенами

танцевали виденья

в белоснежнейших босоножках

и черных лакированных штиблетах

пока в фойе ожидали хозяев

резиновые сапоги.

Швейцар,

по-наполеоновски скрестив руки,

спросил сквозь стекло,

такой недоступный,

как бородатая царевна в хрустальном гробу:

«А чо ишо, окромя сапог?»

И мы поняли,

что хотя мы обуты —

мы босы.

Помогла моя дешёвая популярность,

ибо в этом момент заиграли мелодию «Не спеши…» —

и один из моих друзей, захлебываясь, объяснил,

что именно я,

несмотря на пролетарскую оболочку ног, —

автор слов этой всемирно известной исторической песни,

а мои резиновые сапоги —

это признак слиянья с народом.

Швейцар подозрительно посопел,

но решил ситуацию гибко:

«Тады — босиком…

А «Бухенвальдский набат», случаем, не ты сочинил?»

Мы вошли в носках,

как домушники,

в зал

и, спрятав неэстетичные ноги под скатерть,

робко спросили меню,

но угрюмая официантка

сдернула скатерть с небесного пластикового стола.

Хрустальный дворец закрывался.

Я был делегирован к стойке,

ибо у меня на носках

было меньше дырок, чем у друзей.

Пожилая буфетчица

с фальшивой жемчужной ниткой

на борцовской шее,

напоминавшая русскую тряпичную купчиху

в холостой ассизской квартире профессора из Перуджи,

меня отнюдь не восприняла как мраморного Катулла

и не протянула никакой столь вожделенной чаши.

Я решил бить на жалость.

Я поставил на стойку левый локоть,

а правой ладонью стал мучить своей лицо,

как это делал всегда мой папа,

когда ему очень хотелось чего-то.

И вдруг буфетчица приостановила

государственное дело

протиранья фужеров

и, вздрогнув

одновременно глазами и пышным телом,

спросила:

«Постой,

тебя как зовут?»

«Женя…» —

ответил я, приосанясь

и радуясь, что дырявые носки

прикрываются буфетной стойкой.

«А маму — как?»

Я ответил: «Зиной…» —

не понимая,

при чём тут мама.

«А папа твой —

не Александр Рудольфыч?» —

быстро спросила она,

побледнев,

хотя это было нельзя представить

по её купчихиным румяным щекам.

«Александр Рудольфович…» —

я ответил,

уже немножечко испугавшись.

А она,

роняя фужеры и рюмки,

перегнулась всем телом ко мне через стойку

и прошептала:

«А Сашенька — жив?»

«Жив…» —

я ей в тон прошептал невольно,

и тогда она,

улыбаясь сквозь слёзы,

засуетилась,

закопошилась:

«Так чо же мы тут…

Пойдем до избы…»

А в избе,

поставив на стол омулька, и бруснику,

и бутылку виски «Белая лошадь»,

доскакавшую неизвестно как до её буфета.

рассказала она, что была поварихой

у костра,

который на мамином фото,

и таскала записки из палатки в палатку,

от отца —

к неприступной до времени маме,

и всплакнула потом,

ничего не добавив,

лишь вздохнула:

«Ну, главное, Сашенька жив…»

И я понял всё,

что за этим вздохом.

Я спросил:

«Ну, а как вы меня узнали —

ведь вы же меня не видели никогда!»

А она засмеялась:

«Да как не узнать-то!

Только Сашенька так елозил рукою

по лицу,

если чо-нибудь шибко хотел…»

Про эту встречу

я не рассказывал маме.

Отцу — рассказал,

и он сдавленно выдохнул: «Груша!» —

а потом помрачнел

и ладонью

стал растерянно мучить лицо.