Но над теченьем и сменой начал

громче и шире

нам изначальный напев твой звучал,

бога игра на лире.

Тайна любви велика,

боль неподвластна нам,

и смерть, как далекий храм,

для всех заповедна.

Но песня — легка и летит сквозь века

светло и победно.

(ч. I, сонет XIX)

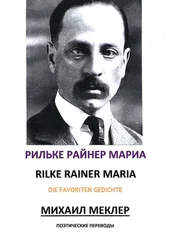

Однако Рильке были чужды крайности эстетизма, абсолютное противопоставление бренного мира вечному искусству, которое мы находим, например, у некоторых французских поэтов XIX века, сторонников «чистого искусства». Его Орфей — певец земного, глубочайшим образом связанный со стихиями земли и воды, со всем цветущим и плодоносящим миром, с миром труда и творческого дерзания человека (так, в XXIV сонете второй части прославляются «ранние дерзатели», создававшие мир из «мягкой глины» и воздвигавшие первые города). Орфей Рильке «рожден для хвалы» (ein zum Rühmen Bestellter), и это — хвала земному миру. Хвала всему земному — садам, розам, анемонам, юности девушек, дыханью и танцу — постоянно слышится в «Сонетах к Орфею». И даже там, где возникает мысль о смерти, чаще всего и сама смерть воспринимается как возвращение к благодатному миру природы.

«Сонеты к Орфею» отличаются редким изяществом поэтической формы. Богат их метрический «репертуар»: одни сонеты состоят из кратких, «летучих» строк, другие — более долгих, размерных и плавных. Рильке обновляет традиционную форму сонета, придавая ей необычайную легкость и музыкальность звучания (в звуковой инструментовке сонетов преобладают гласные и плавные согласные). Как и в «Дуинских элегиях», часто и очень свободно используются античные мифы и философские представления (предание о зверях, слушающих музыку Орфея, о растерзавших его менадах; идея беспрепятственного превращения людей в стихии природы). Каждый раз они своеобразно раскрывают мысли поэта о бессмертии живой природы и поэтического начала. Финальный терцет (а иногда одна-две последних строки) звучит обычно с особой силой, как своего рода заключительный афоризм.

Всю жизнь Рильке творил, повинуясь глубокой потребности творчества. «Произведение искусства, — писал он молодому поэту Францу Ксаверу Каппусу, — хорошо тогда, когда оно создано по внутренней необходимости. В этом особом происхождении заключен и весь приговор о нем; никакого другого не существует» [48]. В этом же письме Рильке советует своему корреспонденту, если тот родился поэтом, нести этот жребий, «его груз и его величие, никогда не спрашивая о награде, которая может прийти извне» [49]. В этих словах разгадка всей творческой биографии Рильке.

Высокие художественные достоинства поэзии, любовь Рильке к людям и верность искусству в сочетании с редкой притягательностью его нравственного облика снискали ему уважение и симпатию таких людей, как Стефан Цвейг и Роберт Музиль, Верхарн и Поль Валери, Борис Пастернак и Марина Цветаева. Пастернак в своей автобиографии «Люди и положения» писал о том впечатлении, которое произвели на него стихи Рильке: «…в жизнь мою вошел… великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке… В эти далекие годы он дарил отцу (Л. О. Пастернаку. — Г. Р .) свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим опозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи» [50].

Замечание, несколько парадоксальное по форме (сопоставляются очень непохожие поэты), но глубокое и верное по существу. В эпоху, когда среди поэтов символистского и неоромантического направления были модны самозабвенные эстетические «игры», когда иные из русских символистов славили «и господа, и дьявола», а немецкие «играли» в Сарданапалов и Гелиогабалов, не задумываясь над тем, куда могут привести подобные ницшеанские забавы, — в эту эпоху Рильке и Блок действительно выделялись своей «нешуточностью». Рильке всегда считал хвалу основным назначением поэта. И сам он хвалил то, что было достойно хвалы. Недаром Готфрид Бенн, один из наиболее одаренных поэтов другого поколения, в своем известном докладе «Проблемы лирики» говорил о том, что поэзия Рильке (в отличие от позднейшей поэзии) вдохновлялась высокими философскими идеалами.

У Рильке были и есть эпигоны, но не было сколько-нибудь значительных наследников. Последующее развитие немецкой поэзии, начиная с экспрессионизма, пошло иными путями. Брехт и Бехер более других приблизились к той поэтической универсальности, которая так привлекает нас в поэзии Рильке. Рильке, Брехт, Бехер, Тракль, Верфель, Эльза Ласкер-Шюлер и другие славные имена ярко символизируют лучшее, что создало немецкой и австрийской поэзией XX века. Авторитет Рильке во многом сохранил свою силу и для послевоенного поколения поэтов ГДР и ФРГ [51].

Читать дальше