А самый мир — лишь проявление какой-то стороны бытия. Противопоставленность «мира» (Welt, Schöpfung) бытию может быть относительна, а не абсолютна. Ибо мир, быть может, лишь результат или объект созерцания чего-то органами или очами истинного бытия. Так, девушка, символизирующая песню Орфея, «спит мир», т. е. созерцает и воссоздает его из себя (ср. Плотин. Эннеады, кн. I «О созерцании»).

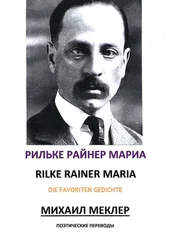

Разнообразие и сложность концепций божества в поэзии Рильке затрудняют их анализ. Поэтому мы лишь попытаемся наметить основные линии отношения Рильке к этой проблеме в различные периоды его творчества, начиная с «Часослова» и «Историй о господе боге».

Ранний период

Бог трактуется в духе панэнтеизма [56], а именно: «…Каждая вещь может стать богом. Надо только сказать ей это» («История о том, как наперсток стал господом богом»). В «Книге монашеской жизни» («Часослов») бог является в различных образах. Например: бог — старинная башня:

Кружу я вкруг бога,

Вкруг башни седой,

И кружу я уж тысячу лет…

(Перевод Е. Е. Слуцкого)

Мой бог темен и подобен сплетенью сотен корней, которые молчаливо пьют (S. О., I, 17)…

Бог — безграничное соприсутствие; мяч; вещь вещей («Ding der Dinge»); я бы хотел сделать его блестящим, как меч, окруженный золотым кольцом; я бы написал его не на стене, а на небе, как гору, как пламя пожара, как самум, подымающийся из пустыни (S. 265)…

Бог теряет смысл без человека:

Ты глубочайший, кто вздымался,

Пловец и башен зависть ты…

(Перевод М. В. Юдиной)

Ты — лес противоречий. Я могу тебя качать, как ребенка, и все-таки твои проклятия страшным образом совершаются над целыми народами (S. 233)…

Форма дневника православного монаха, в которую вылились стихотворения сборника «Часослов», дала возможность Рильке, как видно из приведенных примеров, воплотить огромное многообразие представлений о соотнесенности личного бога с миром вещей и явлений, в которых он обнаруживается. Бог здесь представляется по большей части интимно близким этому миру и человеку.

Средний период и кризис

Близкие к буддийским представления появляются в сборнике «Новые стихотворения» («Будда во славе», «Одинокий»), составляющие средний период творчества Рильке. Следующие за ним стихотворения цикла «Жизнь Марии» и «Requiem» (I и II) являются переходными к периоду так называемого экспрессионистического кризиса. Здесь, так же как и в некоторых «кризисных» произведениях («Св. Христофор», «Воскрешение Лазаря», «Сошествие во ад», «Записки Мальте Лауридс Бригге»), вновь всплывают христианские образы и евангельская тематика. Тематика эта в цикле «Жизнь Марии» является в форме традиционной католической стилизации. По содержанию к этому циклу примыкает позднее написанное стихотворение (1913) «Вознесение Марии», в котором прославляется высшая полнота божественного бытия.

В стихотворениях «Св. Христофор» я «Сошествие во ад» речь идет о божественной любви, о возможности дела любви. В «Воскрешении Лазаря» мы встречаемся с излюбленной рильковской мыслью о неразличимости царства жизни и царства смерти с точки зрения высшего созерцания, а также с мыслью о ненужности явного чуда в качестве знамения (ср. Достоевский «Братья Карамазовы»). В «Записках Мальте…» кризисный период нашел наиболее яркое выражение; их завершает притча о блудном сыне, интерпретированная в своеобразном конфликтном плане.

Поздний период

Бросается в глаза, что в «Элегиях», которые, по словам самого Рильке, являются синтезом всего, что добыто в «Часослове» и «Новых стихотворениях», понятие «бог», так часто встречавшееся на страницах этих сборников, появляется всего два раза. Здесь не только совершенно отсутствует интимно-личное «соседство» человека с богом, которое мы видим в «Часослове», но, более того, в Первой элегии утверждается несоизмеримость божеского и человеческого:

…Я не к тому, чтоб ты, сердце,

Бога вынесло голос, о, нет.

(Перевод Е. Е. Слуцкого)

Даже ангел, символизирующий полноту бытия, «ужасен» для человека.

В Восьмой элегии природа (Kreatur) и животное противопоставляются человеку, так называемое видение человека не выходит за пределы внешнего, преходящего, видимого мира, а животное видит «открытое» (das Offene), оно свободно от смерти, ибо его гибель позади него, а впереди — бог.

Однако из сказанного вовсе не следует, что понятие «бог» было чуждо Рильке позднего периода. И в элегиях, и в одновременно с ними написанных «Сонетах к Орфею» понятие «бог» не исчезло, а переместилось из вещей и явлений пантеистически истолкованного мира в царство истинного бытия.

Читать дальше