Что ж, ежели мой труд тебе

Понравился — так вот:

Не беспокой меня в той тьме,

Что и тебя сглотнет.

А если вспомнишь вдруг на миг —

Напрасно не тревожь:

Ты только из моих же книг

Все про меня поймешь!

Перевел В. Бетаки

Василии Бетаки

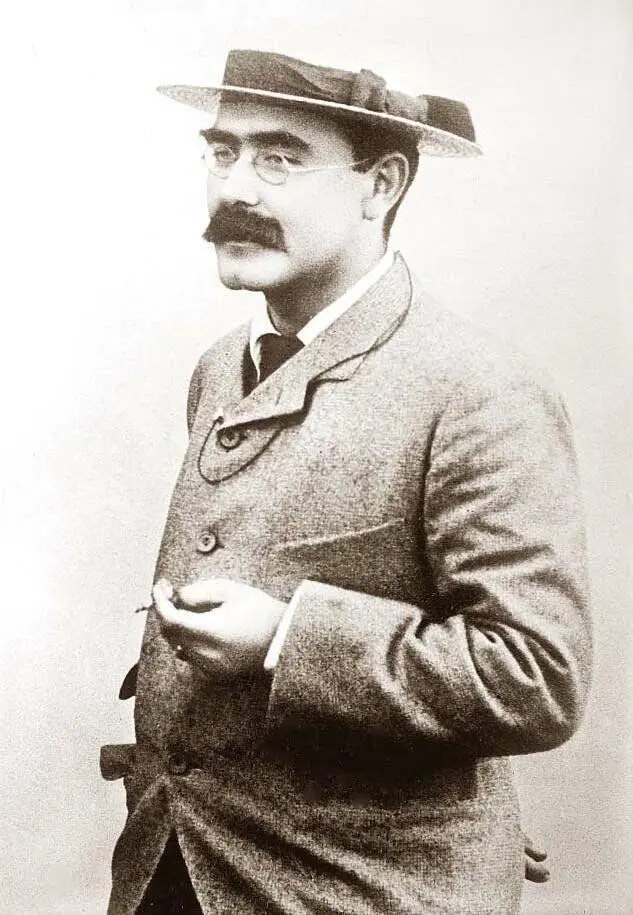

Редьярд Киплинг и русская поэзия XX века

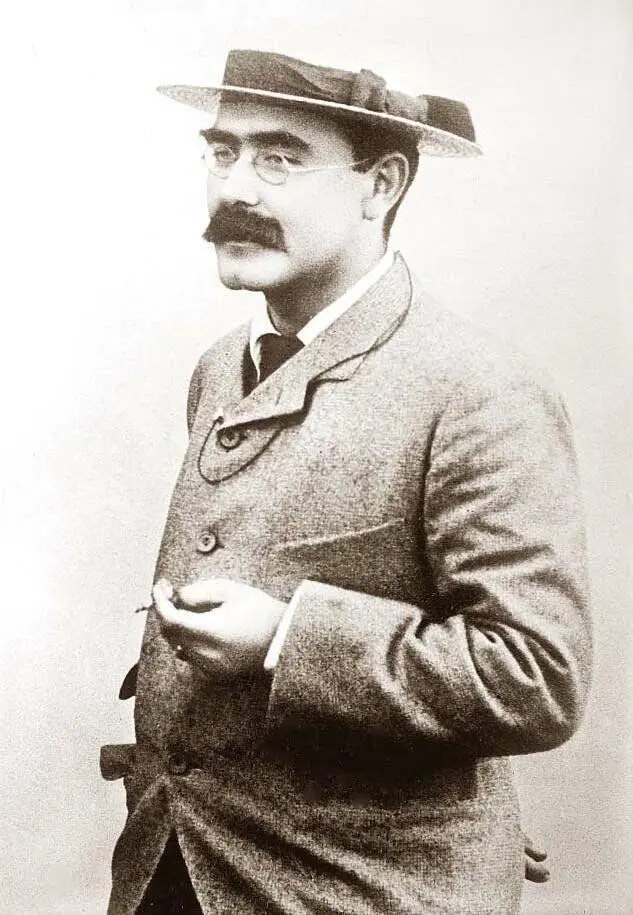

Если вспомнить наивное замечание М. Горького, что те из писателей, кто видел в жизни много, становятся, как правило, реалистами, а те, кто видел мало, делаются романтиками, то именно биография Редьярда Киплинга опровергает это детское рассуждение. Писатель, столько повидавший и оставшийся романтиком по самой своей глубинной сути, в детскую формулировку «буревестника» никак не умещается! Что касается биографии «внешней» — она у Киплинга проста и ясна… Почти, кажется, бессобытийна… Если вообще такое возможно сказать о журналисте, как штатском, так и особенно, военном! Эта профессия была все же не только первым по времени, но в некоторой степени и главным занятием великого британского поэта и прозаика.

Учтем, что основой всего, написанного этим романтиком, была ничуть не романтическая записная книжка военного журналиста, а все, что написано им и в прозе и в стихах, все многотомное собрание его сочинений, выросшее из этих записных книжек, не содержит в себе ни строчки, выдуманной за столом… В этом смысле Киплинг — абсолютный реалист.

В сатирической балладе «Головоломка мастерства» Киплинг изображает кабинетных «творцов» викторианской эпохи, с которой у него были, кстати, такие же противоречия, какие полувеком позднее Андрей Синявский охарактеризовал как «стилистические расхождения» его, писателя, с властью — имея в виду самые глубокие, первоосновные противоречия.

…Вот зеленый с золотом письменный стол

Первый солнечный луч озарил,

И сыны Адама водят пером

По глине своих же могил.

Чернил не жалея, сидят они

С рассвета и до рассвета,

А дьявол шепчет, в листках шелестя:

«Мило, только искусство ли это?»

В этой балладе дьявол — одна из масок автора. А в другой, тоже сатирической, балладе «В эпоху неолита» поэт (уже в маске «идола-предка») говорит:

Вот вам истина веков, знавших лишь лосиный рев,

Там, где в наши дни — Парижа рев и смех:

Да, путей в искусстве есть семь и десять раз по шесть,

И любой из них для песни — лучше всех!

Но тут речь идет не только о противостоянии канонам, установленным в искусстве «приличным» викторианским обществом, принимавшим равно с одобрительной улыбкой всякую «пристойную литературу», хоть лорда Теннисона, хоть Томаса Харди, но только не Киплинга! Тут говорится о противостоянии автора всей тогдашней литературной общественности, скандально вставшей на дыбы при неожиданном, взрывном появлении в английской словесности этого, по газетным отзывам, «литературного хулигана из Индии»…

К тому же пришпилить его, на коллекционерский манер, к листу того или иного направления или «течения» оказалось невозможно: ну не умещался он в общепринятое литературное пространство… («Как не такой, так сразу уже и ругаться?» — говорит в аналогичной обстановке один из героев А. Синявского).

Впрочем, ни одно крупное явление в литературе любых времен никогда не укладывалось в те рамки направлений, течений, школ, которые были по сути дела высосаны из пальца как литературоведами, стремившимися систематизировать все, что никакой систематизации не поддается, так и самими писателями и поэтами, нередко стремившимися сочинить манифест пошумнее и поярче. Вот примеры этого явления хотя бы из русской поэзии. Полностью в рамки «символизма» укладываются Бальмонт, Белый, Брюсов… Но не Блок. Футуристами оказываются хоть В. Хлебников, хоть Б. Лившиц, но не Маяковский… Насчет акмеистов — вспомним утверждение А. Блока: «Никакого акмеизма нет. Есть поэт Мандельштам». И хотя в данном случае мы можем указать на то, что Блок не заметил поэта Ахматову (возможно, из-за ее молодости, а Гумилева намеренно по личной неприязни между двумя поэтами), но в отношении того, что акмеизма как единого стиля нет, видимо, приходится с Блоком согласиться: ну что может быть общего между тремя большими поэтами, причислявшими себя к акмеизму? В чем сходство их между собой? Сходства и следа нет! Тогда как в рамки гумилевского манифеста или мандельштамовской статьи о том, что это за такое «направление», вполне спокойно уложатся, к примеру, давно забытые М. Зенкевич и Вс. Рождественский.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу