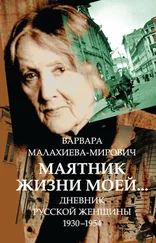

Во время переписи населения 1937 г.: «“Конечно, верующая?” Я ответила: “Да”. На вопрос о православии, сказала: “вне церковности”. Все обернулись. Довольно свирепого вида пожилая службистка спросила: “Как это?” Я сказала: “Очень просто. Верую в Бога, в бессмертие души, в высший смысл жизни, обряды же для меня не имеют такого значения, как у православных”».

6

В 1914–1917 г. вокруг М.-М. составился «Кружок Радости» [102] В марте 1917 О. Бессарабова пишет: «Теперь нас уже 16 человек» (Бессарабова. Дневник. С. 168). Подробнее о кружке см.: Бессарабова. Дневник. С. 148–151, 692–693.

, в основном из детей ее друзей, девушек от 16 до 20 лет, целью которого было «писать рефераты на свободно избранные темы и раз в неделю сходиться в том или ином семейном доме для чтения и обсуждения их при моем участии» [103] 19 ноября 1947. Это был не первый опыт такого рода: редкий педагогический дар М.-М. проявился еще в ранней молодости: «когда мне было 23 года, в Киеве, на Мало-Васильковской улице приходили ко мне гимназистки последнего класса слушать о смысле и целях жизни людей 20-х, 30-х и т. д. годов — вплоть до 90-х (и повторилось это года через два, когда гимназистки стали курсистками). И после этого еще пять или 6 раз для той же цели, хоть и под разными предлогами (Толстой, Достоевский, фольклор, символисты, Ибсен) притекали ко мне прозерпины… и был однажды венок из более или менее увядших дам, среди которых весенние лица курсисток были исключением (кажется, это было в 1906 г.)».

. Членами кружка были Олечка Бессарабова, Нина Бальмонт, Алла Тарасова, Ольга Ильинская (сестра артиста Игоря Ильинского), дочь Шестова Таня Березовская, Евгения Бирукова (она станет поэтом и переводчицей), Лида Случевская, дочь художника и организатора Музея Игрушки Н.Д. Бартрама Стана, Софья Фрумкина, а также два юноши — внук Ермоловой и будущий известный врач Коля Зеленин и пасынок Бориса Зайцева Алексей Смирнов. Темы рефератов и докладов: «О злой радости» (Т. Березовская), «Пути женской души» (доклад М.-М.), «О молчании» (О. Бессарабова), «О моменте и религии» (собрание у Случевских, март 1917). В 1940-м году «зам. дочери», как называет самых близких слушательниц М.-М., решили праздновать день рождения М.-М. одновременно с 25-летним юбилеем «Кружка Радости»: «Из этого моего “зеленого кольца” [104] «Зеленое кольцо» — название пьесы З. Гиппиус, в которой описан похожий кружок молодых людей.

на горизонтах наших уцелело 8–9 человек» [105] Оглядываясь на свою педагогическую работу, М.-М. оценивает ее безжалостно: «в общем всё было — своеволие, ересь и дилетантство» (из 62-ой тетради).

.

7

В революционном феврале 1917 г. М.-М. загорелась было идеей организации просветительского издательства [106] Бессарабова. Дневник. С. 167.

, хотела помочь работе М.В. Шика в одном из «исполнительных комитетов» — «но у нее от слов “директивы” и “номера” разболелась голова, и она ушла поскорее» [107] Там же. С. 161.

.

В мае 1917 г. М.-М. уехала из Москвы в Киев, где пробыла до октября 1919. Здесь она перевела пьесу Р. Роллана «Дантон» (принята к постановке в Московском Малом Театре) [108] Там же. С. 222.

. В августе 1917 г. ушел на фронт ее брат Николай.

В конце сентября М.В. Шик сообщил ей, что его дружеские отношения с давней и общей приятельницей Натальей Дмитриевной Шаховской, дочерью известного общественного деятеля, министра Временного правительства и историка, князя Д.И. Шаховского, перешли в новое качество. Одновременно ей пишет и Н.Д. Шаховская: «Вчера стало ясно, что жизнь моя и М.В. — не разделимы» [109] Шаховская Н.Д. Письмо к М.-М. от 27/IX <19>17 (МЦ. КП 4680/244).

. Известие, к которому вел ход событий нескольких последних лет [110] М.-М. рассказала об этом подробно в мемуарном очерке «О твоем отце». В первые годы связи с Шиком ее тяготила необходимость таить брачные отношения от его родных. В 1913 году М.-М., почувствовав, что Н.Д. Шаховская входит в жизнь М.В. Шика в качестве важнейшей фигуры, пригласила ее к себе для знакомства — и, поговорив, прониклась уважительной симпатией — «новой любовью». Н.Д. же после разговора с М.-М. решила от М.В. Шика «отойти». Невозможность соединения ни с одной из своих избранниц, трагический тупик, в который заходят его отношения с М.-М., привели к тому, что он всерьез обсуждал с М.-М. идею двойного самоубийства. В каком-то смысле «выходом» из противоречий личных отношений для М.В. Шика стала необходимость отправиться на войну. По письмам военного времени (1915–1916 гг.) видно, как постепенно происходит преодоление отчуждения и постепенное сближение Н.Д. Шаховской и М.В. Шика. На фронте, перед лицом возможной смерти, М.В. Шик смог разобраться в своих чувствах: «пять лет назад я подумал, что верность должна быть поставлена выше и может быть сильнее любви. Пять лет прошло в упорной борьбе с самим собой за это решение. Теперь, перед лицом наиболее ответственных часов моей жизни я увидел, что побежден или что победил; что правда сердца выше и сильнее правды жертвенной воли» (письмо к Н.Д. Шаховской от 26 августа 1917; семейный архив Шиков и Шаховских).

, оказалось сродни духовному землетрясению и застало М.-М. врасплох: колебались сами основы ее веры. Ей начало казаться, что ангел обернулся демоном. «Не верь, Вава, не смей верить, что черт, появляющийся перед Тобою на стене — это я». М.В. Шик заклинает ее преодолеть искушение безумием: «Вава, не верь ни на один час, ни на одну минуту не смей верить, что Ты одна, лицом к лицу с миром, с ужасами земли, с дуновением преисподней. Я так крепко держу Твою руку, что только смерть сможет вырвать ее у меня, и то смерть не телесная, а духовная» [111] Шик М.В. Письмо к М.-М. от 29/Х <1917> (МЦ. КП 4680/266).

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

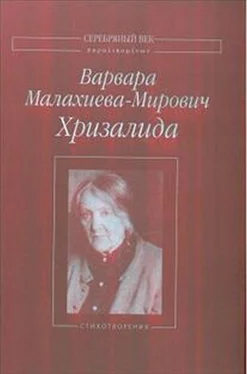

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)