30 августа 1930. Цитата из ст-ния «Жажда небытия» («Le Goût de Néant») Ш. Бодлера (сб. «Цветы зла»). Шестов цитирует эту фразу в статье «Творчество из ничего (А.П. Чехов)».

Видимо, здесь М.-М. пользуется названием книги Шестова для метафорического обозначения своих странствий, и запись не стоит воспринимать как ошибку ее памяти (в литературе, посвященной Шестову, принято считать, что работу над этой книгой, вышедшей в 1905 г., он начал в 1903 г., а в 1899 (когда М.-М. и было «29–30» лет) Шестов издает другой труд: «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Ницше»).

Записано в октябре 1947.

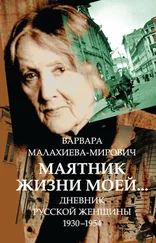

Дневник. Ср. фразу о М.-М. в письме З.А. Венгеровой к С.Г. Балаховской-Пети от 24 ноября 1898 г.: «Она, бедная, не особенно процветает» (Revue des etudes slaves. 1995. V. 67. № 67-2-3. S. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1995_num_67_2_6274).

31 мая 1949 («Порою смерть влечет меня, как сад развесистый, тенистый…»). Ср. запись в дневнике В.Я. Брюсова, сентябрь 1901 г.: «Видал я Анастасью Мирович. Живет бедно, втроем с двумя подругами. Некрасива и неловка. Но она очень современна. Ее мысль направлена на заветнейшие тайны наших дней. Мы говорили (долго, целые часы) о том, что страшно, о том, что всё страшно, всё ужас и тайна. Она чувствует это более, чем все, кто много говорит и пишет об этом. Я сказал ей о смерти Ореуса. Она испугалась, задрожала, заплакала. Она любила его? По ее словам, она видела его всего 3–4 раза в жизни. Он одобрял ее драму “Морская легенда”» (Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза. Письма / Сост., вступ. ст. Е.В. Ивановой. М., 2002. С. 123).

Слишком человеческие (нем.).

Анни Безант (1847–1933) — британская теософка, борец за права женщин, писательница, сторонница независимости Ирландии и Индии. Автор книг «Эзотерическое христианство, или Малые мистерии», «Смерть… а потом?» и многих других, повлиявших на мировоззрение М.-М.

Чарльз Уэбстер Ледбитер (1854–1934) — британский теософ, оккультист, масон.

Запись 29 августа 1950.

10 августа 1930. Правильно: Бодлеровские.

13 апреля 1935.

Несколько стихотворений в «Русской мысли» (далее: РМ) и театральных рецензий в «Мире искусства». В 1907 г. опубликованы некоторые из «Летних сказочек не для детей» — РМ. 1907. № 5. С. 62–73.

Герцык Е.К. Лики и образы. М., 2007. С. 142. Ср. слова ее сестры в письме к В.С. Гриневич от 10 февраля 1907 г.: «Такие мелкие рядом с ним [Шестовым. — Т.Н.] Бердяев, Жук<���овский>, а главное — все шестовцы (люди его школы — Мирович, Лундберг)» (Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской. СПб., 2002. С. 91).

30 июля 1948.

Редкие публикации М.-М. продолжают появляться и в киевской дореволюционной прессе: в недолговечной газете «Народ» (1906; подробнее о ней см.: Колеров М.А., Локтева О.К. С.Н. Булгаков и религиозно-философская печать (1906–1907) // Лица. Биографический альманах. [Вып.] 5. М., СПб. 1994. С. 422, 424); в журнале «Искусство и печатное дело» (1909. №№ 4–6).

Мирович В. О первом представлении пьесы «На дне» // Мир искусства. 1903. № 1 (Раздел «Хроника»). С. 6–7; Мирович В. Первое представление «Юлия Цезаря» в Художественном Театре // Там же. № 12. С. 123–125; Мирович В. Метерлинк на сцене Художественного Театра // Там же. 1904. № 8–9. С. 166–169; Мирович В. «Горе от ума» на сцене московского Художественного театра // Речь. 30 сентября (13 октября) 1906. № 178. С. 2; Малахиева-Мирович В. Два лика // Золотое руно. 1908. № 7–8. С. 111–112; Малахиева-Мирович В. О Метерлинке (По поводу представления «Синей птицы») // Там же. С. 62–65.; в 1916 рецензирует премьеру в Художественном театре пьесы Д. Мережковского «Будет радость» (РМ. № 3. С. 24).

РМ: 1902, 1903, 1908. Подробнее см. раздел «Комментарии к стихотворениям».

Второе издание — 1915 (оба — СПб.).

Второе издание вышло в 1913 г. (оба — СПб., в детском издательстве «Тропинка»).

В Ясной Поляне // РМ. 1911. Кн.1. С. 162.

1909: в № 1 и 2 —раздел «Книги для детей» (в т. ч. на книгу М. Пришвина «За волшебным колобком»); в № 5 —на «Брак» Ионаса Ли и «Гибель» Казимира Тетмайера; в № 6 —на «Старух» Евг. Лундберга; в № 7 —на «Повести и драмы» А. Стриндберга и «Шарманку» Е. Гуро; в № 8 —на «Стихотворения» А.К. Герцык и «Сказки» О. Форш; в № 9 —на «Стихотворения в прозе» Шарля Бодлера и 3-й том «Собрания сочинений» Габриэля Д’Аннунцио; в № 10 — на 10-ю книгу «литературно-художественного альманаха» «Шиповник» (в т. ч. на 3-ю часть «Навьих чар» Ф. Сологуба и цикл А. Блока «На поле Куликовом») и на 1-й том «Собрания сочинений» Камилла Лемонье; в № 11 — на книгу Поликсены Соловьевой (Allegro) «Плакун-трава» и «Рассказы» и «Мои скитания» Евг. Лундберга; в № 12 — на альманах «Смерть» и на роман «Голова медузы» Г. Гейерстама; 1910: в № 1 — на «Рассказы» Ремизова и 11-ю книгу альманаха «Шиповник» (в т. ч. повесть «Верность» Б. Зайцева и рассказ Л. Андреева «Анфиса»); в № 3 — на «Сборник товарищества “Знание” за 1909 г.» и комедию Б. Шоу «Человек и сверхчеловек»; в № 4 — на книгу «Дети черты» Шолом-Алейхема; в № 5 — на «Сказания о любви» Т. Щепкиной-Куперник и «Дыхание земли» Ив. Новикова; в № 6 — на 12-ю книгу альманаха «Шиповник»; в № 7 — на двухтомник норвежского прозаика и драматурга Бьернстьерне Бьернсона; в № 9 — на 8-й том «Собрания сочинений» Ф. Сологуба (куда вошли драматические произведения); в № 10 — на XXX и XXXI «Сборники товарищества “Знание” за 1910 г.».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

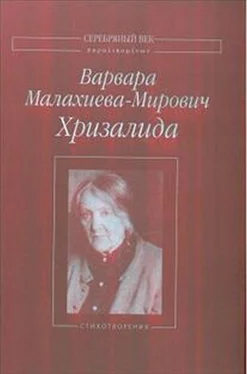

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)