В череду умерла старушка.

Простояла всю ночь в череду,

Не дождалась хлеба и села.

На рассвете грянула пушка.

Разбежались все, а она — на льду,

Как живая до полдня сидела. [196] Ср. классическое стихотворение Яна Сатуновского (1939): Вчера, опаздывая на работу, я встретил женщину, ползавшую по льду, и поднял ее, а потом подумал: Ду- рак, а вдруг она враг народа? Вдруг! — а вдруг наоборот? Вдруг она друг? Или, как сказать, обыватель? Обыкновенная старуха на вате, шут ее разберет.

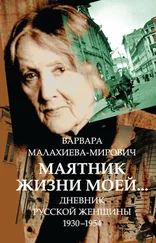

И вместе с тем, до последних дней М.-М. создает стихи, поэтика которых всецело соответствует эстетическому канону символизма. Об этом говорят и данные частотного словаря. Наиболее часты: сердце (168) [197] В скобках дана частота использования данного слова и его словоформ в стихотворениях этой книги.

, жизнь (158), душа (153), день (127), ночь (113), сон (102), свет (74), смерть (77); слова из этого же семантического гнезда: смертный (17), мертвый (11), умираю (5), прах (24); путь (94), дух (60), Бог (43), Господь (19), белый (77), крест (18), лик (18), небо (18), нить (18), солнце (39), слово (54); и показательное соотношение обстоятельств: там (79) перевешивает сумму здесь (36) и тут (21). И небывалые оттенки ее индивидуальной цветовой палитры (функционально скорее музыкальной, нежели изобразительной), перекликающиеся с оттенками европейской символистической живописи: известково-палевые (дали), туманно-опаловая (вода), мраморно-белая (кора), бронзово-алые (былинки), жемчужно-седые (пауки), лилово-белые (эмали), зелено-серебряный (лист), лилово-синий (грот), ржаво-золотые (липы), жемчужно-серые (воды), серебряно-алый (туман), сизо-голубая (капуста), багряно-тусклые (кирпичи), незабудочно-бледная (высь), лимонно-зеленый (мальчишка), пенно-снеговая (волна).

4

Один из глубинных, повторяющихся мотивов лирики М.-М. — мотив сновидения («Мне снится часто колыбель пустая…»; «В глубинах сна слышнее пенье / Блаженных ангельских миров»; «Где сон, где явь — душа не знает»; «Бессильный душный сон во прахе…» и др.) и его усугубленный вариант — мотив сна во сне, неизбежно поднимающий вопрос о том, что является более «реальной» реальностью — сон или действительность:

Больная нежная заря

Зеленым пламенем хрустальным,

Не угасая, не горя,

В своем томлении печальном

Не говорит ли нам о том,

Что снится небу жизнь иная,

И мы, как сны его, плывем

К вратам утраченного рая? [198] Ср. знаменитую китайскую притчу: «Чжуан-цзы раз заснул и увидел сон, будто бы он превратился в бабочку. Потом заснула бабочка и увидела сон, будто бы она превратилась в человека, Чжуан-цзы. И вот Чжуан-цзы не знает, кто же он на самом деле: человек ли, которому приснилось, что он стал бабочкой, или бабочка, которой приснилось, что она стала человеком?». В дневнике 27 июня 1930 г. М.-М. записывает: «Сон или реальность — мир и я в нем? Иногда всё ощущаешь (и себя), как “сон”. — Иногда и самый сон как полную значения и даже потрясающую реальность. Несомненную реальность. Не от того ли это так двойственно осознается, что с одной стороны — мир и я — только эманация Божества и как нечто отдельное от него — мы иллюзорны, мы — сны. И когда наш дух обособляется от Первоисточника Своего, наше “я” чувствует себя ирреальным».

Говоря о том же мотиве сна во сне в книге М.Л. Лозинского «Горный ключ», Д. Сегал считает его «подтверждением реальности мистического опыта», «поскольку двойная экспозиция, рамка в рамке является одним из известных приемов достижения мистического контакта» [199] Сегал Д.М. Поэзия Михаила Лозинского: символизм и акмеизм // Сегал Д.М. Литература как охранная грамота. М., 2006. С. 538. В этой статье сделана серьезная и пионерская в литературоведении попытка описания мистического слоя в лирике поэта XX в.

.

В популярном очерке о славянофилах М.-М., характеризуя Ивана Киреевского, писала: «религиозность его не была чисто православным исполнением всех церковных правил и обрядов… Киреевский был мистик в настоящем значении этого слова, т. е. ощущал непосредственно присутствие в жизни высшего начала (курсив мой. — Т. Н.); и то, что он постигал в мире и в себе самом с помощью веры, было для него самым высшим, непогрешимым знанием» [200] Малахиева-Мирович В. Славянофилы и их учение. М., 1915. С. 26–27 (Библиотека войны № 46–47).

. Невозможность стройной религиозности для самой М.-М. происходила из того же корня. Тонко чувствующий подобные вещи Флоренский, и сам с чрезвычайным вниманием относящийся к потустороннему и верящий в лесных духов, шутя называл М.-М. «оккультная топь» [201] Бессарабова. Дневник. С. 446.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)