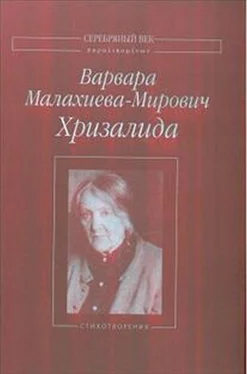

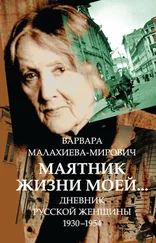

Горе, болезнь, муки — необходимые ступени восхождения духа, поэтому они принимаются там, где речь идет о себе.

Шире, шире, сердце, раздавайся,

Глубже ройся в грудь мою, недуг,

По крутым ступеням подымайся,

Не скудея верой, слабый дух.

Ведь еще вместить немало надо

Жгучих токов мирового зла.

Не по всем кругам земного ада

Ты в путях своих, душа, прошла.

Не спеши на отдых. Черной тенью

Мук твоих не искупить греха,

Не взойти на верхние ступени,

У дверей не встретить жениха.

Это стихотворение написано в 1928 г., когда из Сергиева Посада вынуждена была уехать, опасаясь повторных арестов, семья М.В. Шика [192] Трудно пройти мимо интонационного сходства некоторых строк с ахматовским «Приговором» (написанным через 10 лет после М.-М.): «у меня сегодня много дела, надо память до конца убить…» — «Ведь еще вместить немало надо / Жгучих токов мирового зла»; в стихотворении М.-М. «Повернулись раз и раз колеса…» есть неизбежные переклички с (ненаписанным еще) «Реквиемом» («Кто-то поднял стонущую мать»).

.

Явив в своих стихах гностическую картину мира, М.-М. в душе, однако, «истинным гностиком» не была: «ибо истинного гностика всегда отличают определенные черты. Он относит себя к духовной элите и презирает все земные привязанности и общественные обязанности» [193] Эти слова, сказанные о близком к гностицизму Ф. Кафке, написал У.Х. Оден (Указ. соч. С. 109). Важно, что и в случае М.-М. эта оговорка исключительно уместна.

. М.-М. же всегда была окружена людьми, тянувшимися к ней за духовной поддержкой; количество и характер глубинных человеческих связей, в которых находилось приложение неизжитому материнскому чувству, дару слышания и понимания, дару целения М.-М., удивительны.

Что касается духовного снобизма и «декадентщины», она получила от них прививку в демократическом революционном периоде своей юности. Беспримерен в женской лирике созданный ею автопортрет «души» [194] Его — и шире — беспощадный иронический взгляд на себя в некоторых стихах — интересно было бы сопоставить с творчеством В.А. Меркурьевой. Но это тема отдельной работы, которую, надеемся, совершат будущие исследователи.

:

Всклокоченный, избитый, неумытый

Драчун и пьяница, душа моя

Стоит босой под стужей бытия

В мороз крещенский с головой открытой.

Всё теплое заложено в трактире,

Всё пропито отцовское добро.

Разбита грудь и сломано ребро,

И холодно, и трезво стало в мире.

И хочется, чтоб стало холодней,

Чтоб до небес взметнулась в поле вьюга

И вынесла меня из рокового круга

Постылых, жгучих, трезвых дней.

3

В гностической системе мира легко принять зло, совершенное над собой — но как оправдать зло, обращенное на других?

Из этой невозможности проистекает скептический реализм бытовых зарисовок, в жанре которых иногда выступает М.-М.: гибель человека под колесами трамвая, «Уголок летнего Арбата» (с мгновенными портретами голодного комсомольца и «ослепшего на фронте солдата», бывшего сенатора и вдовы офицера, торгующей чепчиками), диалог соседок на коммунальной кухне («День зачинается сварой…»), рыночные реплики торгующихся, «озверившиеся люди» в «хвостах очередей», глаз умирающей курицы, жужжание попавшей в сети паука мухи («Свершал паук пятнистобрюхий / Паучий свой над мухой пир / Так упоенно, точно в мухе / Сосал весь мир»), девушка с изуродованным от производственной травмы лицом, нищая старуха, отголоски катастрофы голодомора на фоне относительно благополучного быта. Объединенные в книгу «Быт», эти стихотворения формируют особую, протолианозовскую поэтику: язык подчеркнуто прост, лишен тропов; лирическое «я» почти редуцировано; пафос то совершенно снят, как у Е. Кропивницкого, то обнаруживается в холинской мрачности; окружающий мир запечатлен с беспристрастностью фотохроники, сфокусированной на непоэтичных объектах. М.-М. называла такие вещи «примитивами»: «кусочки жизни, взятые из действительности со всем ароматом текущего мига… здесь нет еще искусства, нет творческого, сложного, многодумного искания, нахождения форм, разбивания их во имя новых лучших и конечного “аминь” творческой завершенности» [195] Цитата — из ее рецензии на сборник новелл И. Новикова «Дыхание земли» (РМ. 1910. № 5. С. 130).

. Осваивая этот способ письма в «Монастырском», М.-М. развивала его в цикле 1919 г. «Батайские дни».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)