В чем-то я виновата. Я будто не знала,

Что построила замок на зыбком песке…

А теперь — все напрасно. Нет больше начала.

Ты ушла незаметно. Совсем налегке.

Даже дальнего эха я больше не слышу.

Ты ушла далеко. Ты совсем далека.

Мне ж пора собираться. Все выше и выше

Необъятной стеной вырастает тоска.

«Много ли дней или месяцев…»

Много ли дней или месяцев

Встанет еще предо мной?

Все-таки как-то не верится:

Круг оборвется земной…

Дальше — пути не изведаны;

Большего я не хочу.

Просто — нежданный, неведомый

Ветер задует свечу.

«Пушистый холм склоняется отлого…»

Пушистый холм склоняется отлого

И чей-то вьется след — едва-едва.

Как будто здесь кончается дорога,

А дальше — только тишь да синева…

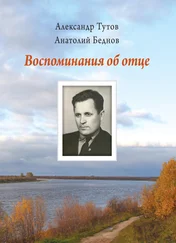

«… НА СЛОВА РАТГАУЗА» (ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ)

В 1910 году мои родители переехали из Киева в Москву. На Поварской улице (ныне улица Воровского), напротив особняка графов Соллогуб (ходили легенды, что Лев Толстой описал его в «Войне и мире»), стоял дом под № 33 — особняк купцов Рябушинских. Здесь во дворе, в маленьком белом флигеле, помещалась наша квартира.

Домик был старый. Говорили, что ему уже по крайней мере сто лет. Я почему-то воспринимала этот факт не без гордости. Потолки были низенькие, комнаты совсем небольшие, и старинная обстановка придавала квартире особую прелесть.

Помню, гости, впервые приходившие к нам, восклицали бывало: «Как у вас уютно!». Хотя комнат, по понятиям того времени, было немного — пять, но расположены они были удобно, и в своей детской — солнечной комнатке, выходящей окном на выступ соседней крыши, откуда открывался вид на закоулок у Новинского бульвара (ныне улица Чайковского) и церковь Рождества Христова, — я была как-то изолирована от гостиной и кабинета, где обычно принимали гостей.

Наш садик… отгороженный высокой стеною от большого соседского сада купцов Беклемишевых, где росли могучие деревья и весною (в центре Москвы!) пели соловьи, он был фактически его небольшой частью. По прошествии времени, увы, от сада Беклемишевых и нашего остался маленький скверик. Попав в Москву в пятидесятые годы, я долго сидела в этом скверике на скамейке и гадала, является ли он частью нашего или соседнего сада. Теперь кругом новые дома. Беклемишевский сад вырублен. На месте дома — кинотеатр. Нет, конечно, и нашего флигелька. Исчезла и церквушка. А может быть сегодня исчез и скверик.

Я родилась в 1909 году и сознательно стала воспринимать известность моего отца, поэта Даниила Максимовича Ратгауза, лишь в 1915–1916 годах. А расцвет его популярности был еще раньше.

Сейчас настала «мода» на старину: многие жаждут узнать подробности, крупные и мелкие, из прошлого, из жизни давно ушедших людей, а очевидцев, свидетелей становится все меньше и меньше.

Мой отец не дожил до 70 лет, а я уже перешагнула этот рубеж и стою на грани неведомого. Но сейчас, пускай и поздно, со всей силой ощущаю, что должна рассказать все, что помню об отце, ведь о нем теперь вообще мало кто знает, а если и знают, имеют, вероятно, превратное представление. А в конце девятнадцатого и в самом начале двадцатого века он был очень популярен. Его в свое время называли «певцом любви и печали» (один из сборников стихов Ратгауза назывался «Песни любви и печали).

Россия была родиной отца, нежно им любимой в то время как мать моя была немкой, приехавшей в Россию, в Киев, в совсем молодом возрасте (в гости к друзьям, тоже обрусевшим немцам, у которых познакомилась с моим отцом). Брак у них был исключительно гармоничным. За все годы жизни с родителями, до 1935 года (а в 1937 г. отец умер), я не замечала между ними ни одной ссоры, не слышала ни одного резкого слова. Мать была отличной домохозяйкой, рукодельницей, обожала театр, музыку, книги; об отце она заботилась как о ребенке (он всегда был очень непрактичным, каким-то неприспособленным в быту), особенно в последние тяжкие годы его жизни на чужбине, полные тоски но Родине и стоящие под знаком его долголетней болезни — тяжелой гипертонии, завершившейся параличем. Жена была ему поддержкой в практической жизни, к его литературным делам она касательства не имела.

Помню, что он всегда пользовался всеобщим уважением как человек, импонируя людям культурностью, благовоспитанностью и тактом.

Отец, по рассказам его и моей матери, в юности увлекался спортом, в частности, хорошо бегал на коньках, даже принимал иногда участие в конькобежных соревнованиях; любил (как сейчас говорят «болел за») разные виды спортивной борьбы. Но знаю также, что еще в молодости он лечил нервы, ездил в санатории за границу, лечился, например, у знаменитого немецкого невропатолога профессора Крафта-Эбинга.

Читать дальше