П. Чайковский».

Из ответного письма Д. Ратгауза к П. И. Чайковскому от 7 авг. (25 июля) 1893 года, хранящегося в архиве Дома-музея Чайковского в Клину: «…но разве настроение, покой души зависит от внешних обстоятельств…

…Не знаю отчего, но с ранних дней моих моим настроением было преимущественно печальное. С годами эта печаль росла. Абсолютного веселия и беспечального настроения я никогда не испытывал…»

1 августа 1893 г., г. Клин, Московской губ.

«Милый друг!

Не знаю, застанет ли еще Вас это письмецо. Спешу написать Вам несколько слов, успокоить Вас.

Я ни на секунду не усомнился в Вашей искренности. Дары природы и фортуны вовсе не обуславливают жизнерадостности. Меня заинтересовал вопрос, почему Вы склонны к грусти и печали? Есть ли это следствие темперамента, или каких-либо особенных причин? В сущности я кажется поступил неделикатно. Ненавижу, когда ко мне залезают в душу, — а сам залез в Вашу очень нахально и грубо.

Но мы потолкуем обо всем устно. Будьте здоровы и не сердитесь на меня, а главное будьте уверены, что я в искренности Вашей ни мало не сомневаюсь. Я имею претензию быть в музыке своей очень искренним между тем ведь я тоже преимущественно склонен к песням печальным и тоже, подобно Вам, по крайней мере в последние годы, не знаю нужды и вообще могу считать себя человеком счастливым!

Искренне преданный П. Чайковский».

Свидание между ними, однако, не состоялось: 6 ноября 1893 года П. И. Чайковский скончался.

В книге Е. Орловой «Романсы Чайковского» читаем: «…На рукописи шестой симфонии рукой композитора сделана надпись: «24 марта кончил черновые эскизы вполне!!!». Через месяц после этого была начата работа над романсами ор. 73. закончена работа 5 мая 1893 года (см. письмо П.И. Чайковского от 5 мая 1893 г. — Т.К.Р.(

…И цикл, и симфония — горячо любимые автором произведения, оба — плод горячего вдохновения…

…Шестая симфония — вершина инструментально-симфонического творчества Чайковского. Цикл на слова Д. Ратгауза — завершающая кульминация романсового творчества.

Романсы ор. 73 и Шестая симфония связаны общностью темы. И в том, и в другом произведении трагизм лирики сочетается со страстными мечтаниями о радости и счастье; мысли о смерти — с горячим призывом к жизни».

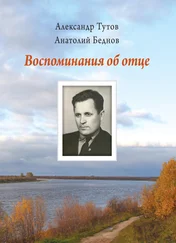

Таким образом, Я. П. Полонский и главным образом — П. И. Чайковский как бы благословили моего отца ступить на путь литературы.

По окончании Киевского университета отец некоторое время работал помощником присяжного поверенного, но со временем оставил юридическую профессию, обратившись сугубо к поэзии.

Немало поэтов посылали (и посылают по сей день) свои стихи композиторам. Вольно же последним писать на них музыку! Едва ли тут поможет даже самая «пробивная энергия» поэта. Существует ли способ для того, чтобы заставить композитора написать музыку, если текст ему не подходит по душе, не нравится?

На слова Д. Ратгауза после Чайковского писали музыку Рахманинов, Глиэр, Аренский, Кюи, Гречанинов, Ипполитов-Иванов, Корещенко и множество менее известных композиторов — Врангель, Блейхмаи, Траилин, Липпольд, Николаев… Как отмечается в сборнике «Русская поэзия в отечественной музыке до 1917 года», «…примерно на одном уровне стоят Алексей Толстой, Плещеев и Ратгауз по количеству названий (более 150 романсов)». В том же сборнике во вступительной статье Т. Н. Ливановой говорится: «Если… на слова пусть и не крупного поэта писалась, например, музыка Чайковским, его конечно приходится принимать в расчет!» И в той же статье: «…Важна музыкальность стиха. Но все же важнее при этом образный строй стихотворения, привлекающий музыкантов и композиторов».

В 1958 году критик А. Н. Новиков писал: «Вспомните изумительно, необычайно сильные по эмоциональному воздействию романсы Чайковского «Забыть так скоро» и «Мы сидели с тобой». Мне кажется, восхищаясь красотой музыкальных образов этих классических творений русской вокальной лирики, нельзя не принимать во внимание текст стихотворений А. Апухтина и Д Ратгауза; чуть ли не каждая строка в них несет другое настроение, другую эмоциональную окраску…»

Примерно о том же говорил Конст. Кузминский еще в 1910 году (газ. «Голос Москвы» № 111 от 16 мая 1910 г.): «…главнейшая особенность поэзии Ратгауза — это музыкальность его стихотворений. Когда вы читаете его стихи, вы все время не можете отделаться от желания не читать, петь их… Чайковский первым подметил эту особенность произведений Ратгауза».

Читать дальше