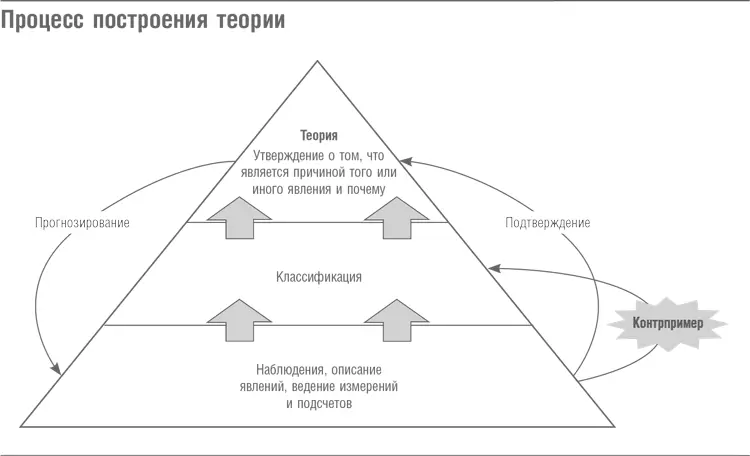

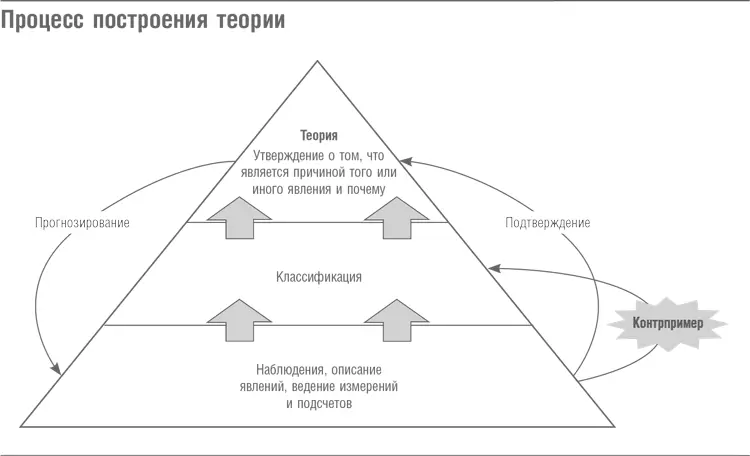

Затем, чтобы упростить жизнь себе и другим, ученый объединяет явления в классы или категории. Для этого исследователь должен найти четкие сходства и различия между этими явлениями. Сначала автор теории разграничивает разные классы на основе того, какими качествами, или атрибутами , обладают попавшие в класс явления. Атрибуты – это обычно прилагательные, описывающие свойства сущностей: например, масштаб или степень сложности. Потом на основе этой классификации ученый разрабатывает теорию: почему некоторая совокупность атрибутов приводит к определенному результату.

Но это только начало процесса построения теории. После того, как исследователь вывел первоначальную формулировку теории, он возвращается к самому основанию пирамиды. Теперь теория должна предсказывать ход событий и явлений в тех или иных условиях. Как правило, исследователь сталкивается с контрпримерами – прогнозы на основе теории не сбываются, или, наоборот, происходят такие явления, которые были непредсказуемы с точки зрения данной теории. Объяснение, вероятно, заключается в том, что теории, в основе которых лежат признаки объектов, не обосновывают причинно-следственные связи , а всего-навсего описывают корреляции между признаками и событиями. На этом этапе исследователь не может объяснить, почему появление тех или иных признаков влечет определенные события. Более того, часто бывает так, что несколько ученых, которые имеют дело с одними и теми же фактами, создают разные, противоречащие друг другу, классификационные схемы. На этой стадии ясности не возникает, скорее наоборот, все выглядит довольно запутанным, но это необходимый этап на пути к устойчивой, последовательной теории. И хотя многих исследователей учат избегать контрпримеров, все-таки чрезвычайно важно открывать факты, которые никак не укладываются в теорию, – ведь иначе теорию было бы невозможно совершенствовать.

Прорыв в разработке теории, – когда появляется возможность предсказывать события, – как правило, происходит только после того, как исследователь открывает фундаментальные механизмы, истинные причины явлений (это совсем не то же самое, что простые корреляции), а затем разрабатывает непротиворечивую и полную систему классов, основанную на ситуациях: она отражает те реальные условия, в которых оказывается практик. Классификационные схемы, основанные на ситуациях, позволяют исследователю понять, почему те или иные действия приводят к конкретному результату. Такая теория становится на самом деле полезным инструментом, поскольку она уже объясняет, когда действие даст желаемый результат, а когда – нет, и какие перемены должны произойти, чтобы действия, которые прежде были вполне рациональными, утратили вдруг всякий смысл. Для того, чтобы создать надежную, устойчивую, полезную теорию, надо правильно построить классификационную схему. Если одно и то же утверждение о причинно-следственных связях предсказывает один и тот же результат в двух несхожих ситуациях, то разница между категориями классификации оказывается несущественной.

Важно отличать контрпримеры, которые теория не в состоянии объяснить, от исключений, которые теория вполне объясняет. Теория, основанная на качественной классификационной схеме с учетом обширного фактического материала и построенная на надежном каузальном фундаменте, объясняет, почему практик должен предпринять определенные действия для того, чтобы изменить ситуацию; эта теория также объясняет, какие силы довлеют над практиком.

Более подробно эта тема рассматривается в главе 1 книги «Решение проблемы инноваций в бизнесе».

Теория «подрывных» инноваций

Понятие «“подрывные” инновации» предложил Клейтон Кристенсен, проводивший исследование, посвященное производству жестких дисков. В ходе исследования было выделено более 100 инноваций, они классифицировались как поддерживающие (такие инновации позволяют компании производить и продавать усовершенствованные, более прибыльные продукты) и «подрывные» (последние сначала уступают имеющимся на рынке продуктам по тем параметрам качества, которые потребители особенно ценят). Результаты исследования показали, что компании-лидеры практически всегда хорошо справляются с поддерживающими инновациями, но довольно часто не могут осилить «подрывные» инновации.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу