Думаю, что теперь мы можем объяснить более содержательно и углубленно, а значит, многофакторно поведение российских компаний, которые почему-то одни рекомендации CGBP выполняют на высоком уровне, а другие на низком (предлагаю вернуться к таблицам mini-max в главе 2). Компании внедряют те или иные рекомендации CGBP (особенно это относится к их содержательным аспектам внедрения), исходя из своих ключевых факторов развития, а не потому, что эти рекомендации нужно внедрить во чтобы то ни стало, и только потому, что этого требует регуляторная среда.

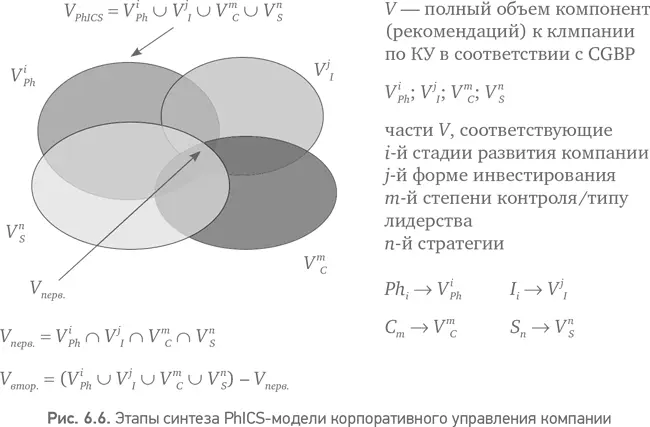

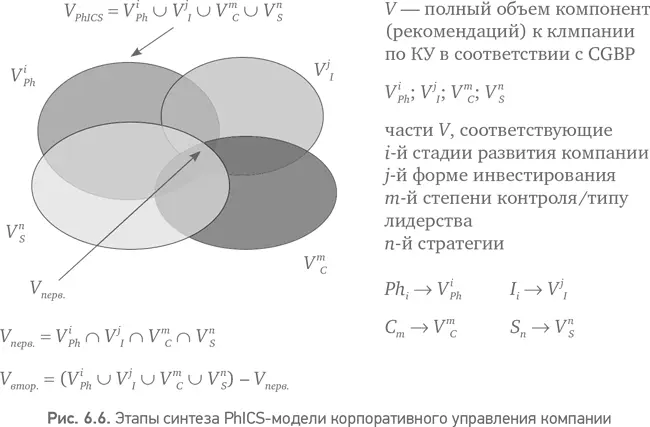

В главе 5 мы с вами уже говорили об этапности как одной из особенностей внедрения стандартов корпоративного управления в практику российских компаний. Да и только что, при анализе графика поведения PhICS-модели, я упоминал, что внедрение рекомендаций CGBP на временно́м интервале Т 1 до Т′ 2 происходит поэтапно. Здесь мы о ней поговорим уже с математическим уклоном (рис. 6.6).

На первом шаге экспертно, с участием ключевых акционеров, членов совета директоров, топ-менеджеров и консультантов фиксируются значения ключевых факторов компании, которые ей необходимо иметь, либо они будут иметь значение объективно в момент времени Т 2 для PhICS-модели М КУ2 (Ph 1 , I 1 , C 1 , S 1 ) на рис. 6.5. На втором шаге консультанты (эта та функция a doctor из Пролога, которую компаниям лучше самим не делать, иначе будет похоже на самолечение или ремонт современного автомобиля иностранного производства у соседа в гараже, да еще использующего опыт ремонта наших «Жигулей» советских времен) методом экспертных оценок из полного возможного набора рекомендаций CGBP (V) формируют четыре подмножества компонентов (рекомендаций) – V i Ph, V j I, V m C, V n S , соответствующих этим значениям ключевых факторов (см. рис. 6.6). На третьем шаге происходит «наложение» этих подмножеств друг на друга и производится математическая операция объединения подмножеств V PhICS = V i Ph ∪ V j I ∪ V m C ∪ V n S . Результатом этого будет собственно искомая PhICS-модель корпоративного управления в конце временно́го интервала Т 2 . На четвертом шаге решается задача формирования четырех этапов, в течение которых будет собственно создаваться/синтезироваться эта искомая PhICS-модель. Математически это операция пересечения подмножеств – V i Ph, V j I, V m C, V n S . На первом этапе выделяются те рекомендации, которые входят во все четыре подмножества, то есть это область полного пересечения всех четырех подмножеств V PhICS = V i Ph ∩ V j I ∩ V m C ∩ V n S (на рис. 6.6 эта область обозначена как V перв. в самом центре). На втором этапе реализуются рекомендации, которые пересекаются трижды, на третьем – дважды. На последнем, четвертом этапе – рекомендации, входящие только в одно из подмножеств.

Думаю, что именно здесь, после такого числа математических символов, к месту будут слова Леонардо да Винчи: «Никакой достоверности нет в науках там… и в том, что не имеет связи с математикой», потому как, на мой взгляд, мало еще в корпоративном управлении именно математики{63}. А так как здесь мы увидели процесс формирования индивидуальных для компаний моделей систем корпоративного управления, я не могу не привести слова известного российского коучера Марины Мелии о ее подходе к индивидуализации (персонализации) клиентов, который она сама называет «персонологическим»: «для каждого руководителя, для каждой компании я разрабатываю свою уникальную программу. Все было в единственном экземпляре, что называется, ручной работы, а не наборы стандартных методик, которые я считаю неэффективными»{149}.

В завершение же главы хочу напомнить вам о ее главном аспекте – четырехфакторной PhICS-модели корпоративного управления компании. Посмотрите, какие, по мнению специалистов одной из ведущих мировых организаций в области корпоративного управления – Международной финансовой корпорации, «основные факторы формируют системы корпоративного управления во всем мире:

• личности – например, учредитель или давний и успешный главный исполнительный директор, и его опыт, ценности и стиль руководства и лидерства;

• форма собственности – например, семейный бизнес, структуры концентрированного или фрагментированного участия в акционерном капитале;

• ключевая бизнес-модель – формируется отраслью, а также опытом работы компании на рынке, причастностью к глобальному бизнесу и конкурентным фокусом;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу