Довольно часто происходит подмена понятия «стратегическое управление» термином «стратегическое планирования». Это не совсем правомерно, так как стратегическое планирование является частью стратегического управления.

Актуальность проблем стратегического менеджмента для российских организаций заключается в том, что условия жесткой конкуренции, увеличивающаяся скорость изменения внешней среды требуют от руководителей бизнеса концентрации внимания не только на внутреннем состоянии дел организации, но и на выработке долгосрочной стратегии поведения, которая позволяла бы поспевать за изменениями в их окружении.

Большое влияние на процессы становления стратегического менеджмента оказывают также интеграционные процессы, как мировые, так и российские. Процесс стратегического управления организациями корпоративного уровня имеет свои особенности.

Еще одной важнейшей причиной развития стратегического менеджмента является процесс глобализации бизнеса, в который активно включились российские предприятия. Примером тому может служить объединение таких российских компаний как Google и Моторола, Тюменская нефтяная компания и Бритиш Петролиум, РУСАЛ, СУАЛ и Clencor, Exxon и Mobil, Michelin и Citroen, Daimler Benz AG и Chrysler LLC.

1.2. Основные этапы развития стратегического менеджмента

Стратегия и стратегическое мышление всегда были неотъемлемой частью развития человечества. Термин «стратегия» происходит от греческого слова stratos (войска) и ago (веду). Стратегами в древности были те, кто разрабатывал и реализовывал военные операции. В древнекитайском трактате Сунь-Цзы «Искусство войны» была сделана первая попытка обобществления опыта стратегического управления в военной практике.

Многие принципы стратегического управления, заложенные в древности, вполне актуальны для ведения современных бизнес-процессов. Ведь бизнес – это столкновение и борьба конкурентов, а конкурентную борьбу, как и военную операцию, нужно вести, используя методы и средства стратегического менеджмента, не забывая при этом о роли человеческого фактора в достижении победы, а также о моральных аспектах борьбы, применении методов добросовестной конкуренции.

Разработку стратегии и стратегических планов можно проследить на различных этапах развития человеческого общества. Современный менеджмент является результатом анализа и обобщения накопленного в сфере управления странами, регионами, городами.

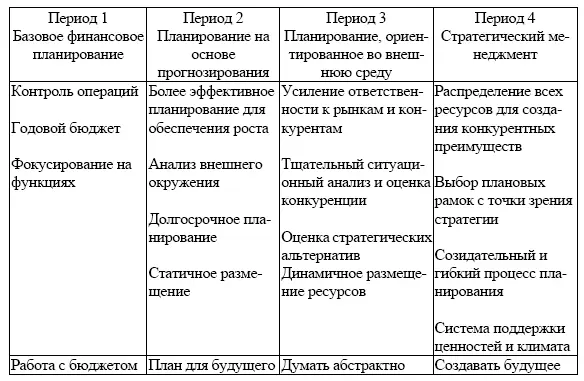

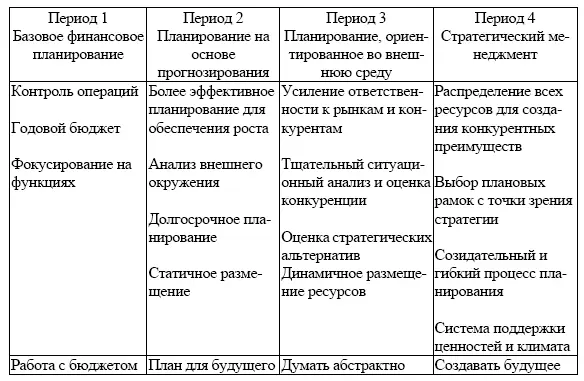

Многие исследователи относят зарождение стратегического менеджмента к 70-80-м годам ХХ века и выделяют следующие этапы эволюции стратегического менеджмента: финансовое, бюджетное планирование, перспективное долгосрочное планирование, стратегическое планирование и стратегический менеджмент [15, с. 17; 26, с. 11].

Основные этапы развития стратегического менеджмента показаны на рис. 1.

1. Финансовое бюджетное планирование. На 40 – 50-е годы прошлого века приходится бурное развитие крупнейших корпораций. Стратегии развития бизнеса этих гигантов разрабатывали руководители корпораций. Специальные службы планирования в компаниях отсутствовали, формальное планирование ограничивалось составлением финансовых смет – бюджетов на разные виды деятельности. Бюджеты главным образом составлялись по основным производственным и хозяйственным функциям (НИОКР, маркетинг, производство, капитальное строительство). Особенностью бюджетно-финансовых методов планирования является их краткосрочность, внутренняя направленность анализа, акцент на прогнозы по прибыли и структуре затрат.

Рис. 1. Этапы развития системы стратегического менеджмента [5, с. 15]

2. Перспективное долгосрочное планирование. В 60-е г.г. ХХ в. отмечалась относительная предсказуемость в тенденциях развития национальных хозяйств индустриально развитых стран. Это предопределило необходимость расширения сроков планирования.

Главная идея методов долгосрочного планирования – разработка прогноза продаж компании на несколько лет вперед на основе экстраполяции сложившейся в течение предыдущих лет тенденций развития. Этот метод, известный в России как метод планирования от достигнутого [25, с. 9] широко использовался в условиях централизованного управления советской экономикой. Ориентирами для российских предприятий являлись заданные сверху объемы производства, а не объемы продаж, как в рыночной экономике.

Читать дальше