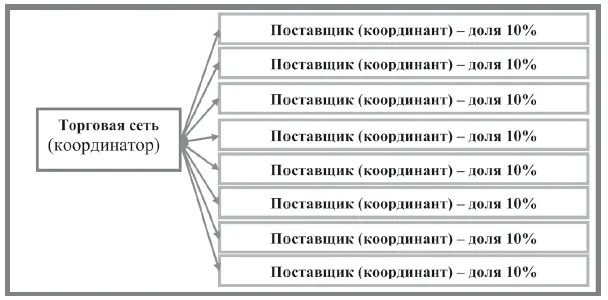

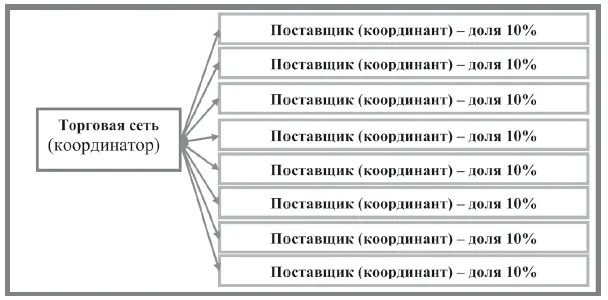

Рис. 1. Антиконкурентная координация экономической деятельности, осуществляемая путем заключения большого количества однородных сделок

В литературе неоднократно приводится пример дела, возбужденного Санкт-Петербургским У ФАС России в отношении ООО «Ангстрем», в котором данное общество посредством переписки и переговоров согласовывало изменения цен на свою продукцию в нескольких розничных сетях, тем самым координируя их ценовую политику. Результатом координации было установление цен на продукцию ООО «Ангстрем» в розничных сетях (ч. 1 ст. 11 ЗоЗК), при этом соглашения непосредственно между координируемыми розничными сетями отсутствовали [211] См.: Дианов В., Егорушкин А., Хохлов Е. Комментарий к «третьему антимонопольному пакету». М.: Статут, 2012. С. 60–61; Кинев А.Ю. Борьба с картелями: Практика 2011 года // Юридический мир. 2012. № 9. С. 18.

. Основанием для координации экономической деятельности также может служить условие дистрибьюторского договора [212] См.: Определение ВАС РФ от 24.07.2012 № ВАС-9247/12 по делу № А76-22291/2011; Определение ВАС РФ от 13.07.2011 № 8032/11 отказано в передаче дела № А76-15244/2010-45-358 // СПС «Консультант Плюс»; решения ФАС России от 31 мая 2012 г. по делу № 111/132-11 о нарушении антимонопольного законодательства, от 13 апреля 2012 г. по делу № 111/129-11.

или договора коммерческой концессии об ограничениях территории продаж или распространения действия договора [213] Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный) / А.М. Баринов, О.А. Городов, Д.А. Жмулина и др.; под ред. В.Ф. Попондопуло, Д.А. Петрова. М.: Норма, Инфра-М, 2013. С. 69.

.

В соответствии с ч. 2 ст. 12 ЗоЗК каждое из заключенных «вертикальных» соглашений является допустимым с точки зрения конкурентного законодательства, поскольку доля каждого из поставщиков не превышает 20 % на рынке определенного товара. Однако совокупная доля поставщиков в данном примере составляет 80 % на рынке поставок определенного товара. И данном случае уже возникают признаки доминирующего положения,соответствующие фактическому составу доминирования, регламентированному ч. 6.1 ст. 5 ЗоЗК. В приведенном примере координатор, в роли которого выступает торговая сеть, вне зависимости от того, что его доля на рынке определенного товара составляет менее чем 35 %, приобретает фактическую возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения конкретного товара на определенном товарном рынке, если при этом в совокупности соблюдаются следующие условия: 1) торговая сеть имеет возможность в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке; 2) доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен, в том числе вследствие наличия экономических, технологических, административных или иных ограничений; 3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующим субъектом товар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях); 4) изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому изменению снижение спроса на товар.

Практическое выявление совокупности указанных признаков может быть осуществлено только в результате анализа состояния конкуренции, проведенного антимонопольным органом на основании ч. 6.1 ст. 5 ЗоЗК. Согласно п. 1.4 «Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» [214] Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 34, 23.08.2010.

(далее – Порядок 2010) при установлении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) в случае, если хозяйствующий субъект осуществляет производство (реализацию) товаров в условиях естественной монополии, а также при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденных по признакам нарушения ч. 5 ст. 11 ЗоЗК не требуется проведение анализа состояния конкуренции на товарном рынке. Проблема заключается в том, что ограничения на координацию экономической деятельности, установленные ч. 5 ст. 11 ЗоЗК, практически невозможно распространить на последствия координации, имеющие признаки доминирующего положения, поскольку ЗоЗК связывает недопустимость координации экономической деятельности исключительно с последствиями, аналогичными последствиям заключения картельных соглашений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу