О духовном устроении Гоголя середины 1840-х годов свидетельствует та часть его завещания, которая относится до семейных дел. В письме к матери и сестрам от 14 ноября (н. ст.) 1846 года из Рима он делает следующее распоряжение: «Завещаю доходы от изданий сочинений моих, какие ни выйдут по смерти моей, в собственность моей матери и сестрам моим на условии делиться с бедными пополам. Как бы ни нуждались они сами, но да помнят вечно, что есть на свете такие, которые нуждаются еще более их».

По рассказам нежинских соучеников, Гоголь еще в школьные годы никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте Христа ради», он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой».

В том же письме к матери и сестрам 1846 года Гоголь указывает, что по кончине его «никто из них уже не имеет права принадлежать себе, но всем тоскующим, страждущим и претерпевающим какое-нибудь жизненное горе. Чтобы дом и деревня их походили скорей на гостиницу и странноприимный дом, чем на обиталище помещика; чтобы всякий, кто ни приезжал, был ими принят, как родной и сердцу близкий человек…».

В странноприимстве Гоголь следовал завету святого апостола Павла: Страннолюбия не забывайте: тем бо не ведаще нецыи странноприяша Ангелы ( Страннолюбия не забывайте: ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам ; Евр. 13, 2). На полях принадлежавшей ему славянской Библии 1820 года издания, хранящейся ныне в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) в Санкт-Петербурге, Гоголь против этого стиха написал: « Наставленье , как быть со всеми».

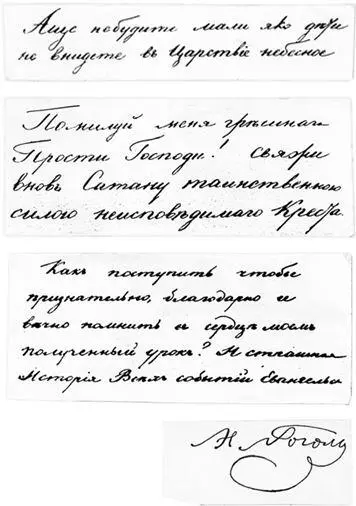

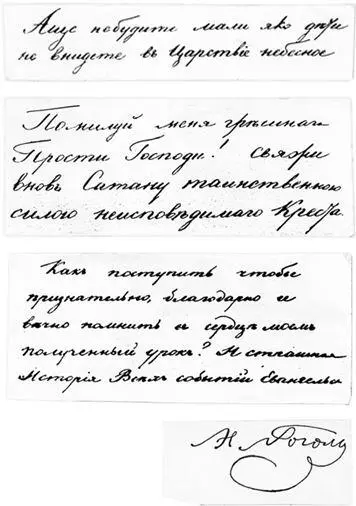

Предсмертные записи Гоголяю. Автограф

Умирал Гоголь с четками в руках. Это указывает на то, что он внутренне произносил Иисусову молитву («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного»), исполняя заповедь Господню: Непрестанно молитесь (1 Фес. 5, 17). В своей Библии Гоголь на полях отметил этот и предшествующий стих («всегда радуйтесь и непрестанно молитесь»). По учению святых отцов, Иисусова молитва есть Евангелие, сокращенное до восьми слов.

После кончины Гоголя в его бумагах были обнаружены обращение к друзьям, наброски духовного завещания, молитвы, предсмертные записи.

Молюсь о друзьях моих. Услыши, Господи, желанья и моленья их. Спаси их, Боже. Прости им, Боже, как и мне, грешному, всякое согрешенье пред Тобою.

Аще не будете малы, яко дети, не внидете в Царствие Небесное [6] Ср. Мф. 18, 3

.

Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста!

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник [7] Ср. Ин. 10, 1.

.

Как поступить, чтобы признательно, благодарно и вечно помнить в сердце моем полученный урок? И страшная История Всех событий Евангельских…

В завещании Гоголь советовал сестрам открыть в своей деревне приют для бедных девиц, а по возможности превратить его в монастырь, и просил: «Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено если не в церкви (в родной Васильевке. – В. В .), то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались».

О значении Гоголя для истории русской литературы говорилось немало. Может быть, точнее других сказал об этом протоиерей Павел Светлов, профессор богословия Киевского университета Св. Владимира: «Мысль Гоголя о необходимости согласования всего строя нашей жизни с требованием Евангелия, так настойчиво высказанная им в нашей литературе в первый раз, явилась тем добрым семенем, которое выросло в пышный плод позднейшей русской литературы в ее лучшем и доминирующем этическом направлении. Призыв обществу к обновлению началами христианства, хранимого в Православной Церкви, был и остается великою заслугою Гоголя перед отечеством и делом великого мужества для его времени, чаявшего спасения в принципах европейской культуры» [8] Светлов П.Я., проф., протоиерей . Идея Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания (Богословско-апологетическое исследование). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1905. С. 232.

.

Читать дальше