1 ...7 8 9 11 12 13 ...31 (В. А. Чудинов)

В рамках «Трактата от азбуке» следует обозначить термины и то, что за ними стоит.

Отличия начинают проявляться уже в словаре В. И. Даля, где, обозначив простейшее «буквица» – «букварь», он дает второе определение: «… нынѣ же такъ называютъ старинныя славянскiя писмена, для отличiя отъ… г лаголицы и отъ другихъ, новѣйшихъ.…».

«Кириллица» по определению В. И. Даля близка по составу с составом букв «первых церковных книг», то есть за исключеньем букв, утративших значение (позабытых), «та, которою мы пишемъ».

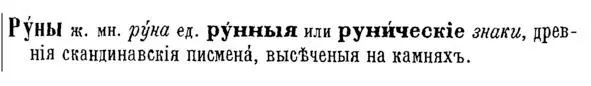

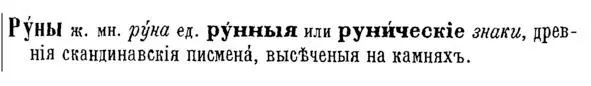

Определение термина «руны» в словаре 1683 года В. И. Даля:

12. Изображение «Толковый словарь В. И. Даля, 1863»

По терминологии В. И. Даля « Древнiй,… старинный, … Старинный можетъ относиться ко счету годами и десятками лѣтъ, или болѣе, древнiй , ко счету вѣками и тысячелѣтiями.…». Хотя видим разделенье, но такое определение не может дать требуемую точность по времени. Тогда по описанию выходит «буквица» есть письмо старше «глаголицы». И опять же цитирую более ранний вывод: В. И. Даль понимал под «буквицей», если не вариативность написания (скажем «Укъ» (по записи «у») и «Оукъ» (по записи «оу»), либо же лигатурой «ᴕ», или «Омега» и «Отъ»), то, возможно, и вовсе слоговое письмо (славянские руны), как «старинныя славянскiя писмена».

Здесь стоит указать на иное определение слова «руны» (руническое письмо). В. А. Чудинов обозначает слово «руна» в словаре забытых (существовавших в русском языке, но затем ушедших) слов так: «старинное название любых письменных знаков, в том числе и слоговых.» 54 54 В. А. Чудинов «Руница и тайны археологии Руси». М.: Вече, 2003

, тогда как под «руницей» понимается славянская русская письменность.

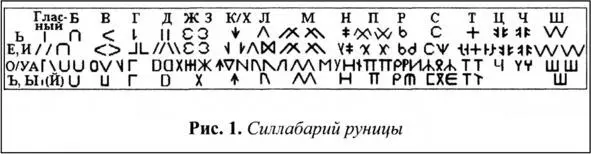

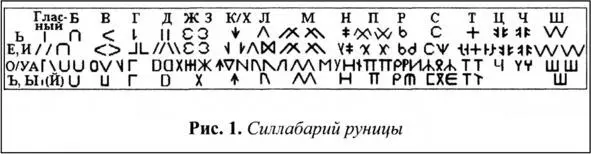

Слоговым письмом можно скорее назвать письмо согласными буквами, но речь раскрытым произношеньем с подстановкой гласной (согласно исследования данного трактата), нежели знак на слог. К слову, именно такое написание отдельных слов можно встретить в источниках позднее X века.

13. Изображение «Силлабарий руницы» (В. А. Чудинов, «Русские Руны» М.: Традиция, 2015)

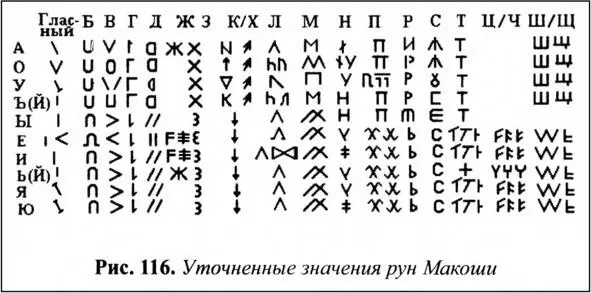

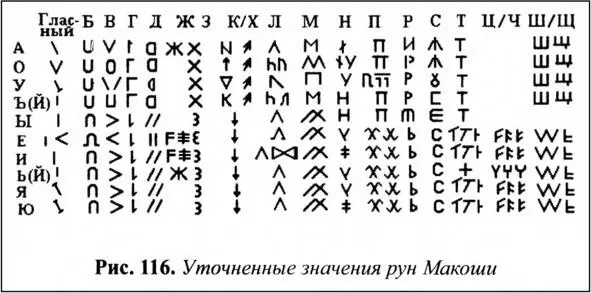

14. Изображение «Уточненные значения рун Макоши» (В. А. Чудинов, «Русские Руны» М.: Традиция, 2015)

Стоит также заметить, что до В. А. Чудинова вопросом рун (слогового письма) уже занимался ряд ученых (с изложением истории изучения русских рун в книге «Русские Руны»).

Несколько слов о «рунице»: «руница», как прототип Азбуки, точно также отражает спектр мыслете человека и совершенно очевидна сутевая часть некоторых рун (согласно рун Макоши), перетекающая в кириллицу. О становлении начертаний этих знаков (авт. принимая за данность археологический характер изображений):

– по начертаниям знаки (слоги), свойственные «Аз, Объемлющему, Указанью, Утверждению и Согласию», то есть принимаемому, отличны от знаков свойственных «Объединению, Умягченью, Продвиженью»;

– «б» («буки» руницы) двунаправлено, быть направлены вверх (когда сопряжено с принятием), или ограничено верхом (пределом), где сопряжено с изменением;

– «в» («веди» руницы), как и должно быть, образно отражает раскрывающуюся перспективу взгляда (как правило в сторону);

– «д» («добро» руницы) в рамках двойственности добра соотвествтует двум линиям (общее направленье во добро, где сопряжено с изменением) или полукругу, когда сопряжено с принятием (восполнение круга);

– «х» («хер», то есть цель, руницы) соответствует стрелке, то есть указанью на цель (также как и «к», како руницы, есть указанье на «како (обрамляющее)» «положенье Аз» «в объемлющем» (в том числе на сторонний пример));

– «м» («мыслете» руницы), там, где сопряжено с изменением, образуется надвиганьем друг на друга;

– «п» («покой», то есть мирское, руницы), там, где сопряжено изменением, видоизменяется в пересеченье);

– «ч» («червь», то есть сомненье, руницы), там, где сопряжено изменением, все также, как и по кирилице, связано с одинаково видимым, направленным раздвоением пути (выбора);

– «р» («рцы», то есть удержание, руницы), там, где сопряжено с принимаемым, более соответствует удерживаемому наверху «кругу»/ «полукругу», но в рамках двойственности, при сопряженьи с изменением может отображаться как «ь» (в последствии «ерь», удержание, переходящее в «ерь», в данном случае в некий предел удержания);

Читать дальше