А что же происходит тогда, когда я создаю воображаемый, выдуманный, возможный мир, – например, мир волшебной сказки?

Если я рассказываю сказку о Красной Шапочке, я населяю мой нарративный мир (il mio mondo narrativo) определенным, ограниченным числом индивидов (девочка, ее мама, ее бабушка, волк, охотник, два домика, лес, ружье, лукошко и т. д.), наделенных определенным числом свойств. Некоторые из этих свойств соответствуют таковым в мире моего опыта (так, в сказке лес тоже состоит из деревьев), но есть и такие свойства, которые имеют место лишь в данном возможном мире: например, в названной сказке волк обладает способностью разговаривать, а бабушка и внучка – способностью не умирать, будучи проглоченными волком [471].

В этом нарративном мире (возможном мире, созданном его автором) персонажи обретают пропозициональные установки: например, Красная Шапочка сначала полагает, что волку можно доверять, а позже верит, что перед нею в кровати лежит ее бабушка (читателю сказка заранее сообщила истинную ситуацию, не соответствующую представлениям легковерной девочки). Мнение (the belief, la credenza) Красной Шапочки, то, что она полагает, во что она верит, – это доксастический [472] конструкт персонажа сказки, и как таковой он также принадлежит миру сказки, ее фабуле. Таким образом, сказка и ее фабула предоставляют нам два несколько различающихся между собой описания, два конструкта: в первом – волкам можно доверять, а на кровати перед Красной Шапочкой лежит бабушка; во втором – волкам доверять нельзя, и на кровати лежит волк. Мы изначально знаем, что один из этих конструктов подается как истинный, а другой – как ложный, но Красная Шапочка узнает об этом лишь к концу сказки. Иначе говоря, к концу сказки доксастический конструкт персонажа опровергается, оказывается ложным. Проблема заключается в том, чтобы определить отношения между двумя вышеназванными конструктами и установить, в какой мере они сравнимы и взаимно доступны. Чтобы подступиться к этой проблеме, позволю себе сделать некоторые теоретические допущения.

8.4.3. Возможные миры как конструкты культуры

Прежде всего, я сделаю такое допущение, что возможный мир (далее – W) – это ens rationis [473], т. е. конструкт разума (конструкт, созданный разумом). В этом конструкте различие между индивидами и свойствами, по сути дела, исчезает, потому что индивиды рассматриваются как совокупности свойств; элементарными считаются только свойства. Тем не менее это различие (между индивидами и свойствами) должно быть сохранено из практических соображений, поскольку никакой возможный мир не создает все составляющие его части ex nihilo [474].

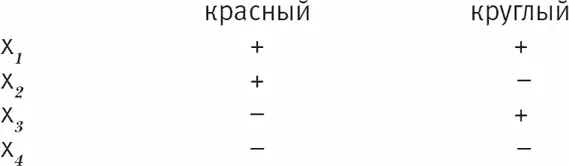

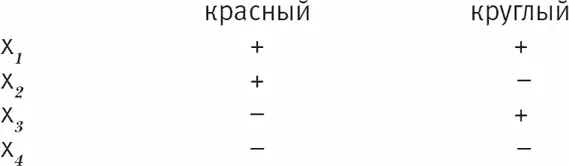

Яакко Хинтикка (Hintikka, 1973) показал, как можно конструировать различные возможные миры, по-разному комбинируя один и тот же набор свойств. Так, если даны свойства:

круглый красный некруглый некрасный,

то из их различных комбинаций можно сконструировать четыре различных индивида:

Рис. 8.3

Можно представить себе W 1, в котором существуют x 1и х 3, а х 2и х 4 – не существуют. С другой стороны, можно представить себе W 2, в котором существуют только х 2и х 4, или W 3, в котором существует только x 1.

Очевидно, что индивиды в подобном случае суть не что иное, как пары по-разному скомбинированных свойств.

Н. Решер говорит о возможном мире как об ens rationis, как о «представлении possibilia [475]в качестве конструктов разума» (Rescher, 1973. Р. 331) и предлагает некую матрицу (к ней мы еще обратимся позже), с помощью которой можно составлять комбинации из существенных (essential, essenziali) и случайных (accidental, accidentali) свойств, конструируя таким образом различные индивиды.

Я бы предпочел в данном случае термин конструкт культуры.

При таком подходе Красная Шапочка – в мире той сказки, которая ее создает (конструирует), – есть всего лишь пространственно-временное сочетание, соединение ряда физических и психических качеств (в терминах семантики – свойств) , в числе которых – и такие свойства, как:

– «состоять в отношениях с другими сочетаниями свойств, т. е. другими персонажами»;

– «совершать определенные действия»;

– «быть объектом других действий»;

– «испытывать определенные чувства» и т. д. [476].

Читать дальше

![Умберто Эко Роль читателя. Исследования по семиотике текста [litres] обложка книги](/books/436604/umberto-eko-rol-chitatelya-issledovaniya-po-semioti-cover.webp)

![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/438322/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn-thumb.webp)