Сто́ит отметить, что с течением времени, вследствие социально-политических изменений в СССР, и не в последнюю очередь – в связи с корректировкой некоторых программных установок, в советских лексикографических изданиях обозначались довольно многочисленные трансформации в выражениях идеологического компонента (иногда – начиная с состава словника).

Вот пример такой модернизации: вредитель – «2. Контрреволюционер, наносящий советскому государству экономический и политический вред с целью подорвать его мощь и подготовить антисоветскую интервенцию» [ТСУ, I: 394]; «2. Тот, кто наносит вред кому-, чему-л. умышленно» [МАС, I: 226].

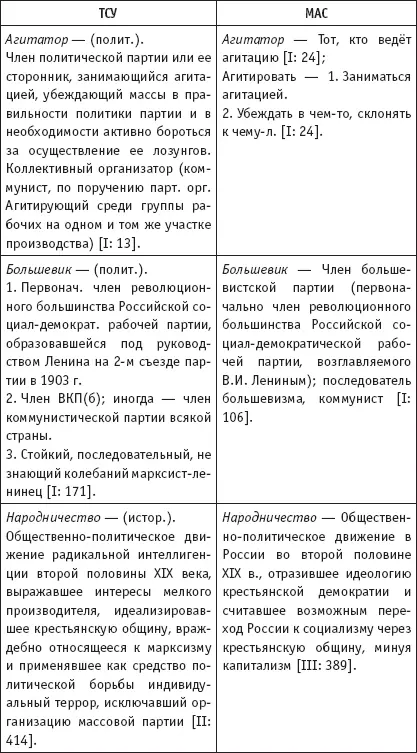

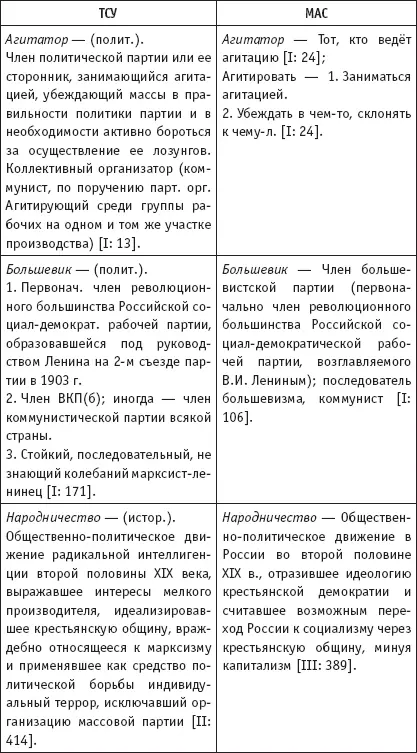

Сравним еще несколько дефиниций словарей:

[Семенюк 2001: 245].

Следует безусловно согласиться с О. А. Семенюком в том, что «было бы не верно все наблюдаемые в представленных дефинициях изменения толковать как следствие изменившейся политической конъюнктуры. Конечно, определенную роль сыграли и традиции употребления, и контекст, и процессы исторического изменения семантики слова…». Но ведь и «вся справочная и учебная литература, от “Советской энциклопедии” до букваря, от учебника по политэкономии до пособия “Сделай сам” в той или иной мере была подвержена воздействию идеологии, проявляющемуся в лексических единицах, тексте» [Семенюк 2001: 245–246]. Естественно, иначе попросту быть не могло.

Конечно, это реализовалось также в словарных дефинициях многих концептуально важных лексем, и сопоставление их с теми, которые давались в словарях XIX в., обнаруживает существенные различия в толкованиях.

Так, по мнению современного автора, определение слова душа в [Даль 1955] («бессмертное духовное существо… одаренное разумом и волею; в общем значении: человек с духом и телом; в более тесном: человек без плоти, бестелесный, по смерти своей; в смысле же теснейшем: жизненное существо человека, воображаемое отдельно») – «наилучшее, оно полностью отвечает тому концепту “Душа”, который присутствует в русской культуре и сегодня [! – А. В .]. И это, разумеется, не могло быть допущено с точки зрения официальных представлений советского периода. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, под воздействием партийной редактуры, на первое место в определении было выдвинуто следующее: “1. В религиозных и идеалистических представлениях – нематериальное начало жизни, противополагаемое телу; бесплотное существо… остающееся после смерти человека”… Желая соединить “религиозные” и “идеалистические” представления в некое целое и одним разом запечатлеть их штампом порочного и запретного, эта редактура одновременно стерла и важнейшее различие между “душой” и “духом”… Чтобы поправить дело [! – А. В .], словарь С. И. Ожегова пошел на компромисс между определениями двух различных типов, в результате чего “душа” оказалась определенной следующим образом: « душа . 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание» (9-е изд. 1972 г.) и отождествленной с “сознанием”. “Словарь русского языка в 4-х томах” (2-е изд. Т. 1. М., 1981. С. 456) несколько улучшает положение [? – А. В .], не приравнивая “душу” к “сознанию”» [Степанов 2004: 736] и т. д. (кстати: начало далевской дефиниции душа , очевидно, воспроизводит толкование значения 1 этого слова в [Сл. ЦСЛ и РЯ 1847 г. ] – «бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею»).

Не следует забывать и о том, что приписываемый лишь советскому периоду русской лексикографии идеологический компонент несомненно присутствовал в ней и ранее – хотя, конечно, и не в марксистско-ленинском компартийном оформлении. Так, «Новый словотолкователь» Н. М. Яновского в 1803 г. сообщал читателю в статье слова атеист : «Атеисты не должны быть терпимы ни в каких обществах, поелику они разрушают основание оных». В Словаре Даля революционер – «смутчик, возмутитель, крамольник, мятежник»; значение глагола царствовать иллюстрируется строкой российского гимна: «Царствуй над нами, царь православный»; социалист – «Социалисты и коммунисты, по духу учения своего, заказные враги всякого государственного порядка»; благородный – «происходящий из дворянского рода, дворянин… согласный с правилами чести и чистой нравственности; честный, великодушный, жертвующий своими выгодами на пользу других» (здесь примечательна иерархия значений); декабристами «называют бывших государственных преступников, по заговору 1825 г.»; комунизм – «политическое учение о равенстве состояний, общности владений и о правах каждого на чужое имущество»; нигилизм – «безобразное и безнравственное учение, отвергающее всё, чего нельзя ощупать», и т. п. При большой тяге к обличению можно, оперируя этими дефинициями, говорить о тенденциозности и идеологизированности Словаря Даля, как, впрочем, и любого полноценного толкового словаря, являющегося документом и продуктом эпохи его создания.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

[Семенюк 2001: 245].

[Семенюк 2001: 245].