Есть еще один существенный и важный раздел фонетики. Это — интонация.

Роль интонации в русском языке очень велика. Поскольку наш язык относится к флективному синтетическому типу, то у нас почти полностью свободный порядок слов. Флективный происходит от слова «флексия» (от лат. flexio — сгибание), т. е., просто говоря, окончание. У нас, в отличие от других типов языков, грамматическое значение преимущественно выражено в окончании. Синтетический язык — это такой язык, где грамматика сосредоточена именно в самом слове, а не во вспомогательных словах, вроде английских to, the, will, have, more и т. п.

Англичанин может сказать: «Магу loves Pete». Если он поменяет Pete и Магу местами, то смысл кардинально изменится. Кроме того, наш англоязычный коллега никак не может поставить loves, скажем, в конец фразы. Мы же можем расставить слова в этой фразе, если перевести ее на русский, как угодно: «Маша любит Петю», «Петю Маша любит», «Любит Петю Маша», «Петю любит Маша», «Любит Маша Петю», «Маша Петю любит». Окончания четко показывают, кто кого любит.

Интонация — это особое движение тона на отрезке речи, который лингвисты называют по-разному: интонационная конструкция, такт, синтагма (от греч. syntagma— вместе построенное, соединенное).

Этот отрывок, отрезок речи представляет собой некое интонационно-смысловое единство. Мы сами определяем объем этой интонационной конструкции (ИК).

Например, фразу «Маша любит Петю» можно расчленить (или не расчленить) на ИК четырьмя способами:

1) Маша / любит Петю;

2) Маша любит / Петю;

3) Маша / любит / Петю;

4) Маша любит Петю.

В свою очередь ИК бывают разные. Одни специалисты-фонетисты считают, что их семь, другие — что четыре. Некоторые исчисляют десятками. Впервые русские семь ИК были описаны выдающимся лингвистом Е. А. Брызгуновой в книге «Звуки и интонации русской речи». Причем ИК описаны были не просто так, из научного азарта, а для иностранцев, изучающих русский язык, потому что для иностранцев наша интонация — темный лес. А тут — порядок, стройные закономерности, четкие и ясные структуры. Если подсчитать, то получается, что все ту же фразу «Маша любит Петю» можно по-русски произнести несколькими сотнями способов. Есть шесть вариантов инверсий фразы, схематически (М — Маша, Л — любит, П — Петю):

1) М Л П;

2) МП Л;

3) Л М П;

4) Л П М;

5) П Л М;

6) ПМЛ.

Каждый из шести вариантов имеет четыре варианта членения на ИК, например 1-й (М Л П):

1) М / Л П;

2) М Л / П;

3) М / Л / П;

4) МЛ П.

А каждый из них — почти бесконечную комбинаторику с типами ИК Ведь и в самом ИК могут быть разные так называемые центры, или логические ударения: например, в нерасчлененной «Маша любит Петю» потенциально три центра: «Мйша любит Петю», «Маша любит Петю», «Маша любит Петю».

Мы не будем досконально полно описывать движение тона в ИК. Это заняло бы не одну сотню страниц. Несколько лет назад была защищена очень объемная докторская диссертация о способах интонационного исполнения слова «а» в русском языке. Этих способов — и соответственно — значений этого самого «а» выявлено было больше тысячи. Попробуем объяснить все, как говорится, на пальцах.

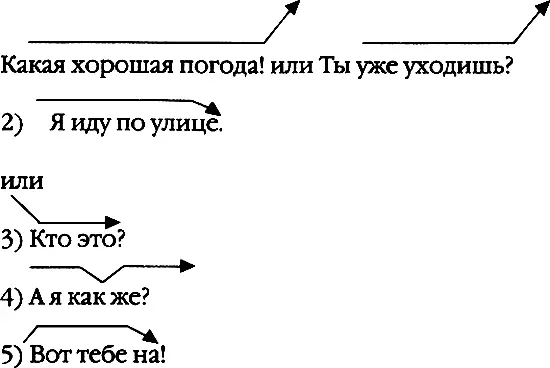

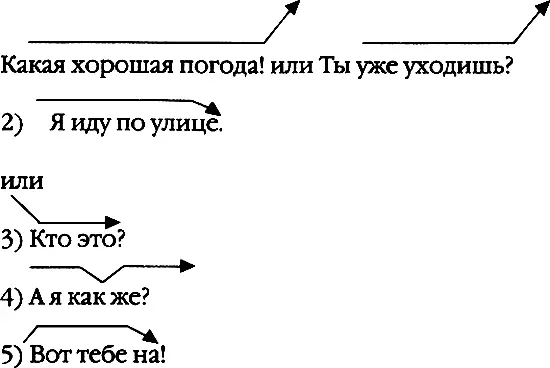

Центр ИК — это тот слог, где меняется движение тона. Тон может идти:

1) вверх;

2) вниз;

3) вниз — вверх;

4) вверх — вниз.

Например:

У каждого из интонационных контуров есть свои бесконечные вариации. Существуют некие гибридные ИК, когда, например, в нисходяще-восходящем тоне доминирует восхождение или, наоборот, движение тона вниз и т. д. и т. п. С помощью инверсий и варьирования членения и движений тона в той же фразе «Маша любит Петю» можно выразить сотни оттенков значений:

она очень его любит;

она любит именно его;

именно она его любит, а не кто-то другой;

неизвестно, любит ли она его;

неизвестно, она ли его любит;

неизвестно, его ли она любит;

я удивлен, поражен, насколько она его любит;

а что тут особенного, что она его любит?

ты издеваешься, не может она его любить!

как она может любить такое ничтожество?!

Все это мы говорим вот к чему. В современном русском звуковом нейминге (аудионейминге — звучащей рекламе, например) используется ничтожно малая часть его интонационного потенциала. Соответственно эмоционально-экспрессивный спектр российского аудионейминга в настоящее время сужен до крайности. Первопричиной явилось прежде всего копирование интонационных контуров западных оригиналов. Затем стали действовать механизмы так называемой языковой аналогии.

Читать дальше

![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)