Об авторе

Монографии: «Душа и тело куклы», «Мир фильмов Ивана Максимова», «Феномен виртуальности».

Сфера интересов: анимационное кино и кукольный театр.

«Я впервые попала на съемочную площадку в таком раннем детстве, что и сама этого не помню, мой отец был кинооператором, но анимацию люблю все же, пожалуй, больше, чем все прочие виды экранных искусств, и уж точно намного дольше. Когда это началось, тоже не помню, первый из запомнившихся и сегодня любимых фильмов – „Каникулы Бонифация“. А немного позже появились „Клубок“ и „Варежка“, которые много лет спустя проросли второй профессией – художника по куклам».

Ключевые слова:#анимация #мультипликация #аниматор #Союзмультфильм #Дисней #Сказка сказок

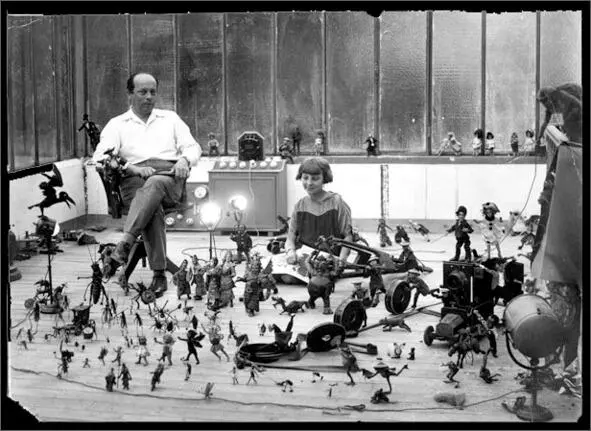

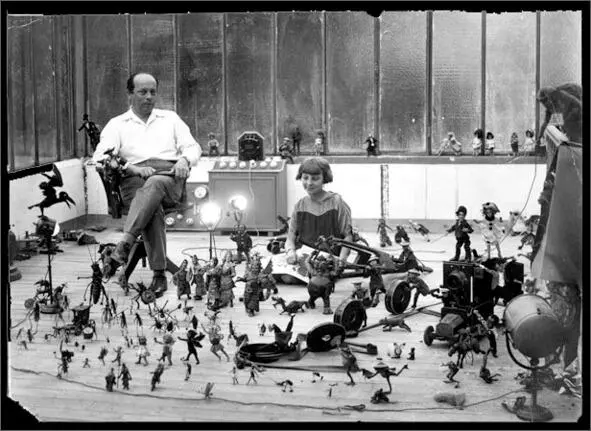

Вся история отечественной анимации насчитывает чуть более столетия: дата ее рождения, 1912 год, совпадает с премьерой первого фильма Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей».

Владислав Старевич за работой над мультфильмом, 1911. Автор неизвестен

Первые российские мультфильмы (правда, тогда их так еще не называли, слова «мультипликация», «мультипликационный» появились намного позже), в отличие от ранних европейских и американских, рисованных и ведущих свое происхождение от комиксов, от неподвижных картинок, а кроме того – от игрушек и приборов, создающих иллюзию движения (фенакистископ, зоотроп) были объемными, кукольными.

В картинах Старевича, как в сказках или баснях, действовали не люди, а насекомые; «Стрекоза и муравей» (1913), одна из самых известных его работ, и представляет собой экранизацию басни. И хотя зрители первых российских анимационных фильмов были, скорее всего, знакомы с кукольным театром, поверить в то, что на экране оживают фигурки, созданные руками человека, они не могли: легче было представить себе, что Старевич каким-то образом сумел выдрессировать жуков и заставить их играть придуманные для них роли.

Почти одновременно со Старевичем кукольные фильмы начал снимать балетмейстер Александр Ширяев, и несколько лет назад киноведы всерьез спорили о том, кто из этих двоих был «истинным отцом» не только российской анимации, но и мировой кукольной анимации. Но все же анимация Ширяева была прикладной, он не ставил перед собой цели создавать фильмы – он просто нашел замечательный способ записывать хореографию, снимая на пленку объемные фигурки, раз уж в театре ему не дали возможности снимать живых танцовщиков.

История российской дореволюционной анимации оказалась короткой, а вскоре после революции, в 1919 году, Старевич уехал во Францию и продолжал работать там. А история отечественной, теперь уже советской мультипликации, в следующем десятилетии началась заново.

Ожившие игрушки

Самый первый мультфильм, «Советские игрушки», был снят в 1924 году режиссером-документалистом Дзигой Вертовым. Сюжет его примитивен, персонажи не отличаются выразительностью, «само движение их скачкообразно; композиция кадра не на высоте, а антураж упрощен до предела» 13 13 Елизаров Г. К. Кино и время №5. Советская мультипликация. Справочник. М., 1966. С. 138.

и, если бы он не был первым в истории советской мультипликации, о нем и упоминать бы, наверное, не стоило.

Но в том же 1924 году при Государственном техникуме кинематографии была создана экспериментальная мультипликационная мастерская; недавние выпускники ВХУТЕМАСа заинтересовались возможностью оживить рисунок – как незадолго до них Старевич искал способ оживить кукол. Мастерская просуществовала всего год, первый фильм, над которым начали работать молодые авторы, – «Межпланетная революция» – так и не вышел в прокат, но именно этот «небольшой коллектив заложил практические основы советской мультипликации. Именно здесь были открыты и разработаны методы создания рисованных кадров, шарнирных фигур, фазовых рисунков и так далее» 14 14 Меркулов Ю. Советская мультипликация начиналась так // Сб. Жизнь в кино. М., 1971. С. 124.

. Начинающие мультипликаторы, искавшие способ преодолеть ограниченность движения шарнирной марионетки, придумали бумажную перекладку: фигурки, состоявшие из отдельных, ничем между собой не скрепленных частей, могли не только двигаться параллельно плоскости экрана, но и уходить в глубину кадра, и приближаться к зрителю. Именно эту технологию, развив ее и усовершенствовав, несколько десятилетий спустя использовал в своих фильмах Юрий Норштейн. И персонажи «Ежика в тумане» (1975) 15 15 ,4 Режиссер – Юрий Норштейн

, и Волчок из «Сказки сказок» (1979), и Акакий Акакиевич из незаконченной «Шинели» – все они созданы по тому же принципу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/404815/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya-thumb.webp)