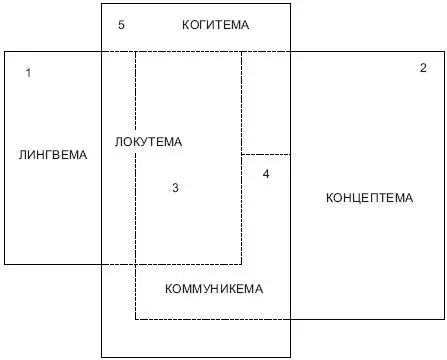

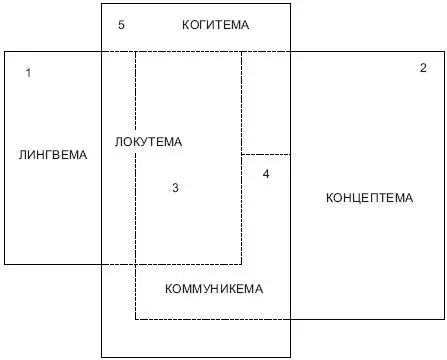

Особое место среди логико-мыслительных единиц занимает реляциональность как собственно отношение. Выявление перечня универсальных типов отношений в сознании и мышлении чрезвычайно сложная задача. «Язык мысли» в целом не поддается непротиворечивому описанию, так как не существует в чистом виде. Анализ показал, что наиболее объективно было бы вести речь не об отдельных «чистых» логико-мыслительных признаках и отношениях, а о вербализованных, т. е. объективированных в языке логико-мыслительных признаках и отношениях. Они выделяются в наших исследованиях терминологически как категориальные логико-семантические признаки и отношения. Логико-семантические параметры вербализованных понятий – не продукт рационального мыслительного самоанализа. Они выводятся из языкового материала, в котором зафиксированы в виде реликтных или современных внутриязыковых форм и межсловных связей с различной степенью эксплицитности / имплицитности. Логико-семантические признаки представляют собой наиболее глубинную зону пересечения, или интеграции, языка и сознания, речи и мышления. Как было показано выше, область интеграции языка и сознания мы называем языкосознанием, область интеграции речи и мышления – речемышлением. Языкосознание и речемышление являются когитологическими сферами.Когитологическую сферу языкосознания обслуживает лингвемный состав языка. Когитологическую сферу речемысли в целом обслуживает когитема (5) как совокупность непосредственно задействованной в интеграции части концептемы; локутемы (3); коммуникемы (4) (рис. 23).

Рис. 23

Когитема представляет собой определенную модель мира как единство трех ступеней познания – мыслительного отражения, языкового воплощения и речевого выражения.

Рисунок помогает понять, что когитема (5) – это то, что совыражаетсяс помощью какой-то части лингвемы (1), а также выражаетсяс помощью локутемы (3) и ассоциируетсяс какой-то частью концептемы (2), которая в свою очередь регламентирована определенной коммуникемой (4). Это совыражаемое, выражаемое и ассоциируемое, регламентируемое представлено следующими компонентами:

(а) мотивационным арсеналом лингвемы;

(б) синтагмемой и ее контенсиональным наполнением;

(в) ассоциативным потенциалом и ситуативно обусловленными признаками концептемы;

(г) коммуникативно-прагматическими признаками.

Следует отметить, что когитема как когитологическая единица – это не языковой знак, находящийся вне мысли. Это не инструмент для обозначения мыслительного понятия. Это процесс или результат мыслевыражения. Когитема – это самодостаточная макроединица, которая охватывает не отдельный фрагмент мысли как локутема, а целостную коммуникативно обусловленную мысль. Она состоит из пропозиционально организованной совокупности локутем в составе единого смыслового целого – текста.

2.9.1. Когитемное ядро синтагмемы

Структурное ядро когитемы можно представить в виде абстрактного отношения (R)между исходным, тематическим компонентом (а)мысли и ее замыкающим, предельным компонентом (b),ср. aRb.

Это тернарная структура концептемы, которая поэтапно развертывается в синтагмему. Такое перевоплощение когитемного ядра в синтагмему сопровождается ее структурным позиционированием; логико-семантической категоризацией; модификацией и функционализацией (что было продемонстрировано выше). Получив синтагмемный статус, когитема частично контенсионализируется, т. е. наполняется категориально-логическим содержанием, позволяющим отличить один абстрактный компонент синтагмемы от другого по его акциональному; качественному, локальному и др. признаку, например: «одушевленный активный предмет») «воздействует на») «неодушевленный пассивный предмет»; «предмет» «проявляет» «свое качество»; «предмет» «локализован» «в определенном пространстве». Синтагмема, сформировавшаяся на когитемном ядре, сопровождается последующей контенсионализацией в плане номинализации; грамматикализуется; получает синтаксическое оформление.

При определении тернарной когитемной структуры (aRb)следует руководствоваться следующими критериями:

(А) Приоритетность / неприоритетность. Приоритетный признак представляет собой основной объект мысли, который подлежит определению. Неприоритетный признак – определяющий или сопутствующий признак. Приоритетным (главным, ведущим) признаком в триаде может стать любой компонент, ср.: aRb, a Rb, aЯb (приоритетный признак выделен жирным шрифтом).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу