Четвертый способперехода лингвемы в локутему опосредован также ассоциативным парадигматическим рядом, т. е. заменой металингвемы на другую лингвему с комплементивной энергией или тождеством по принципу дополнительности, ср. избавитьсяот мусора вместо вынестимусор (здесь акцентируется большое количество мусора и отрицательное отношение к нему, а также, возможно, намекается на трудности, связанные с нежеланием членов семьи выполнять данную обязанность или отсутствием, например, необходимых мусорных контейнеров); раскошелиться на подарок вместо выложить деньги на подарок или купить подарок. В принципе такой переход – это отказ от стереотипной одноименной лингвемы и выбор метафорической лингвемы из ассоциативного синонимического ряда.

В связи с вышеизложенным возникает проблема описания лингвемно-концептемного взаимодействия, а именно, в первую очередь, проблема формированиялокутемы, в которой проявляется объективная аналогия языка и сознания (А = А) при наличии или отсутствии их обусловленного субъектом (homo loquens) комплементивного отношения (А = Б) (см. первый и третий способ одноименного перехода).

Субститутивный способ перехода лингвемы в локутему подтверждает вывод о том, что любая лингвема способна выступать в качестве метазнака другой лингвемы, находящейся в ее ассоциативном поле. Благодаря метазнаковости языковой системы становятся возможными такие процессы как « внутриязыковой перевод», или парафразирование, синонимическая замена, варьированиеили использование различных вербальных средств для описания одного и того же понятийного комплекса и соответствующей ему объективной действительности.

Морфотемное описание лингвемного состава языкового лексикона и локутемного построения коммуникативных единств предполагает сначала выявление лингвемно-концептемной аналогии, или тавтологии (А = А), т. е. плана объективации, и лишь затем локутемно-концептемного тождества, чаще комплементивного порядка (А = Б), т. е. плана репрезентации и выражения.

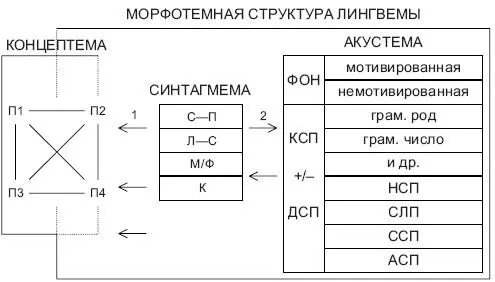

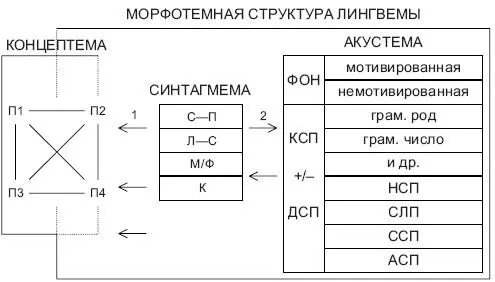

Представим совокупную локутемную модель на рис. 22.

Здесь (условные обозначения те же, см. выше).

Стрелки под цифрой 1 символизируют процессы обозначения актуальных мыслительных понятий.

Стрелки под цифрой 2 символизируют процессы корреляции формантной и синтагмемной семантики.

Открытая рамка концептемы символизирует процессы интеграции мыслительных понятий и логико-семантических признаков.

Локутемная морфотемная структура – это преобразованная в процессе наложения на актуальное мыслительное понятие лингвемная морфотемная структура.

Рис. 22

Морфотемное описание локутемы доказывает, что в акте коммуникации мы имеем дело с речемыслительными структурами, представляющими аналог выражаемой реально-онтологической ситуации. Благодаря набору основных логико-семантических признаков (прообразов логико-мыслительных категорий), выведенных не на основе рациональных шаблонов, а из живой речи, где язык не просто выполняет роль вербальной оболочки мысли, а сливается с ней, мы можем дать описание как простых, так и сложных локутем, пролив тем самым свет на специфику оречевляемых мыслительных процессов.

Морфотемный метаязык может быть положен, таким образом, в основу описания организации и содержания речевого мышления и тем самым внести вклад в создание методологической базы когитологии как науки о языкосознании и речемышлении.

2.9. Когитема – единица мыслевыражения

Традиционно на уровне языка и речи выделяются такие единицы как простое слово (симплекс, корневое слово), производное слово (деривативное, аффиксальное: с приставкой, суффиксом или с приставкой и суффиксом одновременно), сложное слово (сложная словообразовательная конструкция; композиция из двух или нескольких слов с интерфиксом или без него; с деривативными элементами или без них); словосочетание (синтагма: атрибутивная или предикативная); предложение (простое, сложносочиненное, сложноподчиненное).

К универсальным единицам сознания и мышления относятся категориальные логико-мыслительные признаки – субстанциальность (предметность), локальность (пространство), реляциональность (собственно отношение; отношение в виде действия, расположения, передвижения, принадлежности, отношения части и целого и др.), темпоральность (время, длительность), квалитативность (качество, свойство), квантитативность (количество, множество, совокупность).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу