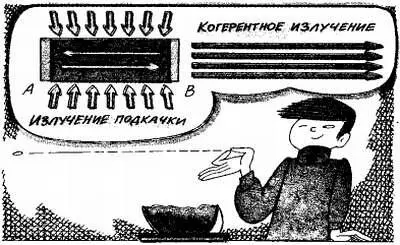

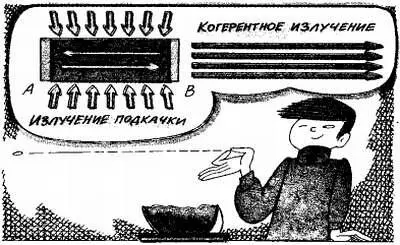

Но как же так, спросит читатель, раньше мы говорили, что чем больше размеры излучателя электромагнитных воли антенны, тем уже его диаграмма направленности. Это верно, но при условии, что волны, излучаемые разными участками источника, когерентны, т. е. имеют одинаковую частоту и постоянный сдвиг фаз. Тогда излучение отдельных участков источника складывается в главном направлении, формируя узкий луч. Некогерентные источники не обладают таким свойством, и сложения волн не происходит. Разумеется, удается в определенной мере сфокусировать лучи и некогерентных источников. Примером тому служит обыкновенный прожектор. Но расходимость его луча остается значительной, и высокой концентрации энергии в луче не получается.

Эпоха когерентной оптики наступила с изобретением оптического квантового генератора — лазера. Он открыл невиданные прежде возможности и в оптоэлектронике. Приведу лишь некоторые примеры. С помощью лазерного локатора (лидара) расстояние до Луны можно определить с точностью до нескольких сантиметров. Мощные лазеры способны «прожигать» толстые стальные листы. В современной геодезии многие работы (нивелирование, определение координат опорных пунктов) производятся с помощью лазерных оптоэлектронных приборов. Оптические устройства голографической памяти способны хранить на пластинке (микрофише) размером не более обычного кадра на кинопленке несколько мегабайт цифровой информации.

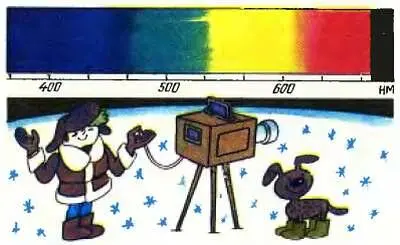

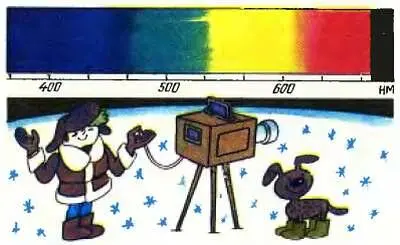

Видимый участок электромагнитного спектра.

Оптоэлектронные приборы могут работать в видимой, инфракрасной и ультрафиолетовой областях спектра. Освоенной областью считается диапазон длин волн излучения от 0,2 до 50 мкм. Физическую основу оптоэлектроники составляют процессы преобразования оптических сигналов в электрические и наоборот — электрических в оптические. Оптоэлектроника изучает также процессы распространения излучения в различных средах и взаимодействие излучения с веществом. Оптоэлектроника примыкает к ряду дисциплин, превратившихся уже в целые научные направления. Сюда относятся квантовая электроника, полупроводниковая электроника, физика твердого тела, голография, нелинейная оптика и многие другие. Большинство оптоэлектронных приборов содержит в своем составе генераторы и приемники излучения. К их описанию мы и перейдем.

Лазеры

Теоретические основы оптического квантового генератора разработали советские ученые Н. Г. Басов и А. М. Прохоров, а также независимо от них американцы А. Шавлов и У. Таунс. За свои открытия они были удостоены Нобелевской премии. Первый работающий лазер на рубине продемонстрировал Т. Меймен (США) в 1960 году.

В лазере излучают атомы вещества — рабочего тела лазера. Рабочее тело может быть и твердым, и жидким (очень редко), и газообразным. Чтобы атомы излучали, их надо прежде всего возбудить, т. е. сообщить им энергию. В твердотельных лазерах для этого служит оптический генератор накачки — импульсная лампа — вспышка большой мощности. Ее трубка расположена рядом с рабочим телом кристаллом рубина или неодимового стекла. Твердотельные лазеры, как правило, импульсные, так как при той мощности оптического излучения, которую они генерируют (мегаватты и даже гигаватты), ни одна конструкция не выдержала бы работы более нескольких микросекунд.

Лазер на твердом теле (А, В-зеркала).

В газовых лазерах плотность атомов мала, и они могут работать в непрерывном режиме при небольших мощностях излучения: около нескольких милливатт (лазер на смеси гелия и неона, Не-Ne-лазер) или десятков ватт (инфракрасный лазер на углекислом газе СО 2). Газ этих лазеров заключен в разрядную трубку, и возбуждение атомов (накачка) осуществляется электрическим током. Но возбудить атомы рабочего вещества мало, надо заставить их излучать синхронно, всем вместе одну и ту же волну с одной и той же поляризацией и фазой. Различают спонтанное (случайное, самопроизвольное) и вынужденное излучения. Вот последнее-то и используют в лазерах. Рабочее вещество подбирают такое, чтобы у его атомов был метастабильный (почти стабильный) энергетический уровень. Атомы, возбужденные накачкой до энергии метастабильного уровня или до еще большей энергии, остаются на этом уровне некоторое время. Если в этот момент мимо возбужденного атома промчится квант света с частотой, соответствующей энергии перехода с метастабильного на более низкий уровень, то атом совершит этот переход и излучит еще один, точно такой же квант. Это и будет индуцированное, или вынужденное, излучение. Если энергию атома на метастабильном уровне обозначить E 2, а энергию на более низком уровне E 1, то условие излучения, установленное еще Нильсом Бором, можно записать так:

Читать дальше