– Не бороться с проблемой, а создавать условия, при которых она не возникает.

– Что порождает проблему, то и должно ее устранять.

– Формулировать задачу необходимо в месте ее начального возникновения. Чем дальше от первопричины формулируется задача, тем сложнее потребуется решение.

– Для эффективного решения используют ресурсы только в зоне возникновения задачи.

– Большие изменения в системе надо получать малыми изменениями в подсистеме.

– Текст идеально составленной задачи несет в себе… ответ.

Проверка проблемы на ложность

1. Выяснить, возникают ли вредные последствия в будущем на уровнях системы, надсистемы и подсистемы, если проблему не решать.

2. Выяснить, не является ли проблема результатом устаревших или ошибочных указаний и распоряжений, произведенных в прошлом.

3. Выяснить, не является ли проблема результатом ошибочных или излишних действий, совершаемых в настоящем на предыдущих технологических постах.

4. Проверить возможность самоустранения проблемы на последующих постах.

5. Проверить возможность передачи проблемы элементам надсистемы, для которых она является полезной при выполнении их функции.

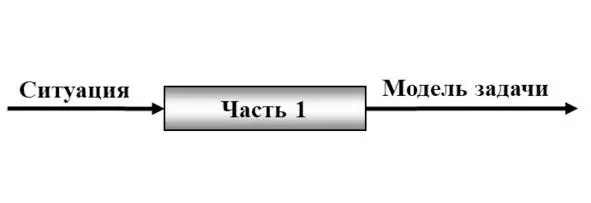

Часть 1. Анализ задачи.

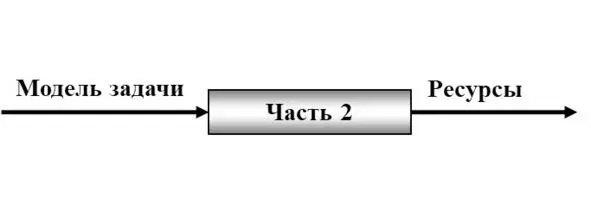

Часть 2. Анализ модели задачи.

Часть 3 Определение обостренного противоречия (ОП).

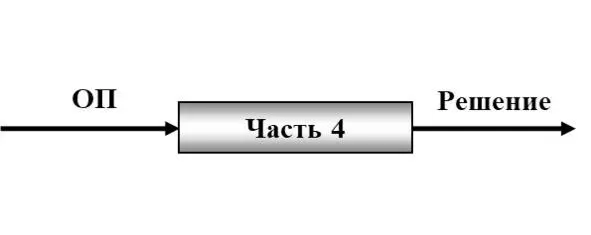

Часть 4. Получение решения.

АРИЗ постепенно сужает поле исследования, выявляя «самую больную точку».

Анализ по АРИЗ выявляет первопричину – корень задачи.

Первоначально решатель сталкивается с туманной ситуацией, называемой «изобретательской ситуацией» (см. Приложение 4. Определение 18) .

Цель первой части АРИЗ – переход от расплывчатой изобретательской ситуации к четко построенной и предельно простой модели задачи (см. Приложение 4. Определение 22).

1.1. Формулировка условия мини-задачи.

1.2. Формулировка конфликтующей пары.

1.3. Формулировка углубленного (технического) противоречия – УП (ТП).

1.4. Выбор конфликтующей пары.

1.5. Усиление конфликта, указав предельное состояние (действие) элементов.

1.6. Формулировка модели задачи.

1.7. Применение вепольного анализа.

Часть 2. Анализ модели задачи

Цель второй части АРИЗ – учет имеющихся ресурсов, которые можно использовать при решении задачи. Это ресурсы(см. Приложение 4. Определение 30):

– пространства,

– времени,

– веществ,

– полей,

– функций.

2.1. Определение оперативной зоны (ОЗ).

2.2. Определение оперативного времени (0В).

2.3. Определение вещественно-полевых ресурсов (ВПР).

Часть 3. Определение обостренного противоречия (ОП)

В результате применения третьей части АРИЗ должно быть сформулировано обостренное противоречие (ОП). Выстраивается цепочка более глубинных ОП: ОП → ОП 1→ ОП 2→ ОП 3и т. д., определяя причинно-следственные связи – первопричину. Для этого сначала формулируется идеальный конечный результат (ИКР). Не всегда возможно достичь идеального решения, но ИКР указывает направление на наиболее сильное из них.

3.1. Формулировка идеального конечного результата (ИКР).

3.2. Усиление формулировки ИКР – использование ВПР.

3.3. Формулировка обостренного противоречия (ОП).

3.4. Формулировка углубленного обостренного противоречия (ОП 1).

3.5. Углубление обостренного противоречия 1 (ОП 2).

3.6. Углубление обостренного противоречия 2 (ОП 3).

Часть 4. Получение решения

Цель четвертой части АРИЗ – получить решение. Для этого используются типовые преобразования и инструменты из информационного фонда ТРИЗ (ресурсы, стандарты, задачи-аналоги, эффекты и приемы).

4.1. Использование типовых преобразований.

Читать дальше