Материалом для доказательства своей теории Зедльмайр, как и Панофский, выбрал готическую архитектуру. Итогом его труда стала обширная монография «Возникновение собора», вышедшая в 1950 г. в Цюрихе (см.: Sedlmayr H . Die Entstehung der Kathedrale. Zürich: Atlantis-Verlag, 1950).

Мы уже видели, что архитектура касается множества тем, будоражащих умы искателей тайных заговоров, мистических откровений и оккультных знаний. Дионисийские архитекторы, тамплиеры и масоны – все они так или иначе считали себя связанными с зодчеством. Зедльмайр подарил нам возможность обратиться еще к одной подобной теме – к Святому Граалю. Что это такое, разумеется, никто не знает. Наиболее понятна и легко представима следующая версия: Грааль – это чаша, из которой Иисус и Его ученики пили на Тайной вечере и в которую позже Иосиф Аримафейский собрал кровь из раны распятого Христа. Совершенно ясно, что такой предмет не мог остаться простым сосудом и не стать предметом, наделенным волшебными свойствами неодолимой силы. Есть, впрочем, и еще более возвышенные, но туманные толкования, уверяющие в том, что Грааль – это и не сосуд вовсе, а некая высшая духовная субстанция, исток силы, поддерживающий мироздание, но не имеющий физического воплощения. Поиски Грааля – лишь эпизод в обширном цикле средневековых поэм о рыцарях Круглого стола, связанный в основном с именем Парсифаля, воина-простеца из произведений француза Кретьена де Труа и немца Вольфрама фон Эшенбаха. Зедльмайра же заинтересовал созданный между 1260 и 1270 гг. роман Альбрехта фон Шарфенберга «Младший Титурель» – о событиях, предшествовавших приключениям Парсифаля. Архитекторы Средних веков, к сожалению, практически не оставили текстов, объясняющих их художественные решения, так что историкам не просто подтверждать собственные гипотезы. Шарфенберг же включил в поэму, написанную на средневерхненемецком языке, подробное описание храма Святого Грааля, показав тем самым, каким виделся готический собор средневековому человеку. Фантазия поэта расположила огромный круглый храм, окруженный ожерельем из 72 капелл и 36 шестиярусных башен, на вершине горы из цельного оникса, на гладком, отполированном до блеска плато. Пол постройки имитировал море: поверх каменного зеркала были положены хрустальные плиты, а между слоями скользили, движимые потоками воздуха, рыбки из драгоценных камней. Стены, как и положено в готической архитектуре, были заменены сплошными витражными окнами, вот только сложены они были не из стекла, а из самоцветов и чистого хрусталя.

Наконец, описание перекрытий, с которых во время службы на невидимых канатах спускаются к алтарям, трепеща рукотворными крылами, механические ангелы и голуби, не оставляет сомнений в том, что в храме Святого Грааля использованы характерные готические конструкции – крестовые своды с каркасом нервюр.

Переживанием света и свечения пронизано все описание чудесной постройки… И это переживание отражается во многих деталях: в описании и того, как невыносимый для глаз огонь бериллов и хрусталя смягчается цветным камнем, и как камни, воспламененные светом, в именах которых звучит нечто неземное, отражаются в красном золоте, и как недвусмысленно мощные краски только усиливаются благодаря черному яспису (яшме).

Г. Зедльмайр. Возникновение собора // Храм земной и небесный / сост. и автор предисл. Ш. М. Шукуров. Вып. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 560.

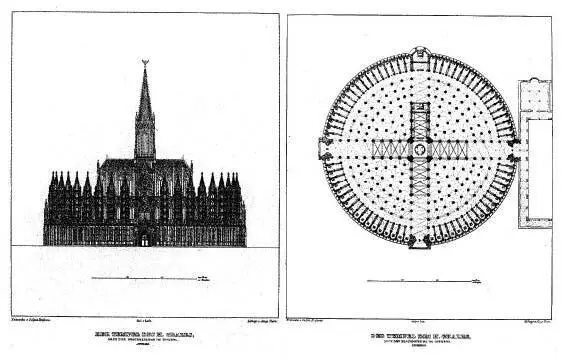

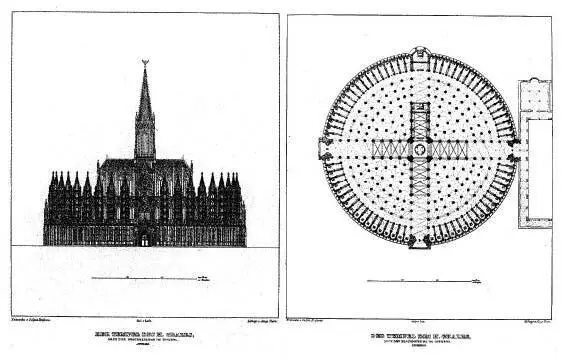

Рис. 5.33. Сюльпис Буассере. Храм Святого Грааля. Фантазийный проект, созданный по мотивам романа Альбрехта фон Шарфенберга «Младший Титурель». 1853 г. [171]

Сравнивая это идеализированное описание с реальными средневековыми зданиями, Зедльмайр приходит к выводу о том, что и в физически существовавших постройках современники видели не просто укрытое от внешнего мира пространство для молитвы, но явленный свыше образ Града небесного. Прежде всего, он отмечает эффект парения, присущий как фантазии Альбрехта фон Шарфенберга, так и осуществленным храмам. Если представить, что полы в настоящих соборах тщательно полировались, то впечатление должно было быть тем же, что и в воображаемом храме на ониксовой скале: здание как бы повисало в воздухе, не опираясь на землю. Восхищенному зрителю являлось видение, зримое откровение.

Высший мир буквально представал перед простыми смертными.

Разумеется, и лучи разноцветного света, щедро лившиеся сквозь огромные витражи, были не просто посланцами «звезды по имени Солнце», но Божественным светом, изливаемым на посетителей драгоценными стенами Града Божия. В том, что это справедливо по отношению к реальным храмам той эпохи, не может быть никаких сомнений, ибо об этом прямо писал аббат Сугерий, стоявший у истоков обычая применять вместо стен обширные стеклянные картины. А настоятель аббатства Святого Дионисия, мученика, которому приписывалось авторство знаменитого трактата о небесной иерархии как о мере приближенности к Божественному свету, как мы увидим позже, хорошо разбирался в этом вопросе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу