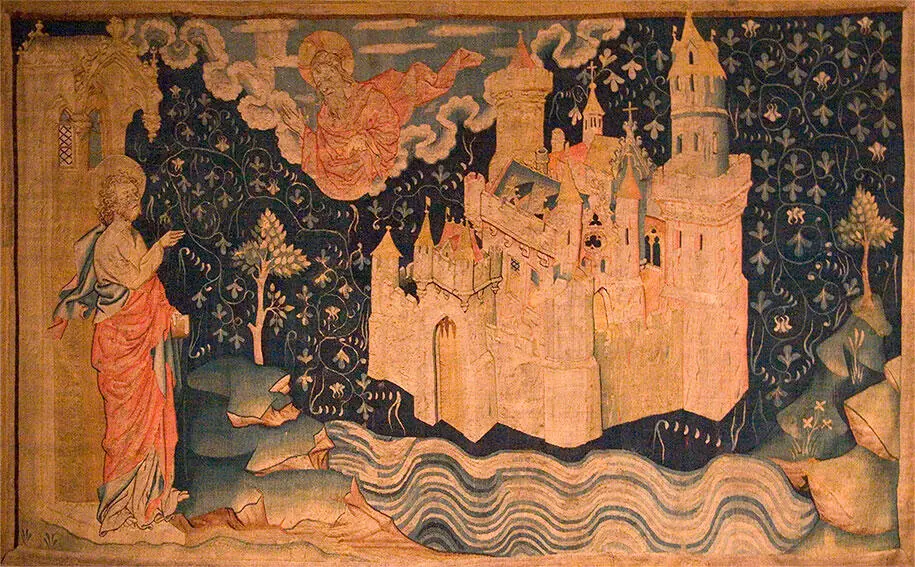

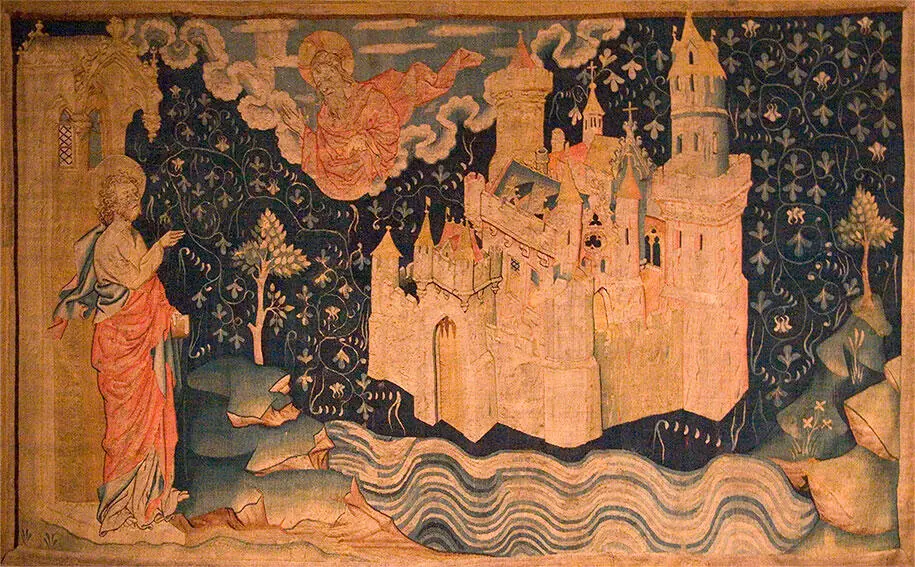

Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела.

Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу.

Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист.

А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло.

Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец.

Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою.

Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет.

И принесут в него славу и честь народов.

И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни.

Откр. 21: 9–27

Рис. 5.32. Небесный Иерусалим. Шпалера из цикла «Анжерский апокалипсис». 1373–1381 гг. Музей Анжерского апокалипсиса. Анже, Франция [170]

В свою очередь, классический город часто похож на один большой дом. По крайней мере, его улицы и площади – тоже интерьеры. Миновав хаотичную застройку пригородов и «омываемые светом и воздухом» коробки современных зданий, попадаешь наконец в исторический центр такого города. И здесь, ступая по древней мостовой, чувствуешь, что идешь по «полу», а не по земле, что фасады домов – это стены внутренних помещений, что «потолок» из неба уютно перекрывает эти большие, но все же сомасштабные человеку пространства.

Интересно, что очень похожую картину, только с зеркальным смыслом, можно увидеть и в храме (христианском), особенно в сравнительно поздних базиликах барокко и классицизма, где, идя вдоль нефа, легко представить себя на улицах города. Стены, среди которых оказывается прихожанин, украшены вовсе не как в интерьерах. Скорее это фасады прекрасных дворцов. Мощный карниз опирается на полноценные колонны или пилястры. Слепые «окна», глядящие на посетителя, обрамлены массивными наличниками и сандриками. Иногда над молящимися нависают балюстрады балконов, и кажется, будто какие-то знатные жители вот-вот выйдут на них, чтобы приветствовать религиозную процессию. А главное – свод, украшенный регулярным орнаментом (кессонами) или расписанный под синь неба, с сидящими на облаках святыми и ангелами. Зрительно он не опирается на карниз, но, подобно настоящим небесам, уходит за антаблемент, как за горизонт. Мы шли в храм, но вошли в город. И город этот – Иерусалим.

Нет сомнений, что всякий христианский храм, особенно католический, символизирует собой Град небесный, ведь приносящему слово молитвы нужно понимать, какая награда ждет его на небесах. При освящении церковного здания исполняется гимн «Urbs beata Jerusalem, / dicta pacis visio, / Quæ construitur in coelo / vivis ex lapidibus…» («Блажен град Иерусалим, именуемый видением мира, который создается на небесах из живых камней»), и это прямо свидетельствует о том, что объект священнодействия – воплощенный горний Иерусалим. Тем не менее среди искусствоведов до сих пор не стихают споры, насколько буквально такое сопоставление.

Одну из самых смелых попыток доказать, что архитектура храма буквально изображает (точнее, «отображает») свой небесный прототип, предпринял Ганс Зедльмайр (1896–1984), ученый с непростой судьбой, по-своему также пострадавший от нацизма. Правда, в отличие от Панофского и Виттковера, после прихода гитлеровцев к власти он вовсе не был гоним, а, напротив, стал членом НСДАП. Этот поступок не простили, и по окончании Второй мировой войны видный искусствовед вынужденно покинул родной Венский университет и перебрался в Баварию, где к бывшим соратникам фашистов относились терпимее. Да и сейчас, после смерти Зедльмайра, его теории не избегают пристрастного отношения именно из-за упомянутых фактов биографии. Побывал он и в нашей стране – на Восточном фронте. Правда, то ли по иронии судьбы, то ли по наивности начальства в боях участия не принимал, а, как имеющий отношение к археологии (то есть историк по гражданской специальности) и, следовательно, к работам с захоронениями, был поставлен во главе похоронной команды.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу