Э. Панофский. Готическая архитектура и схоластика… С. 278.

Проблема же, и весьма серьезная, состояла в том, что авторитетные источники древности (в том числе – страшно сказать! – и Священное Писание) часто противоречили друг другу, при этом ни одной их строчки нельзя было признать ошибочной. Это как если бы современному математику пришлось доказывать теорему, пользуясь противоречащими друг другу, но неоспоримыми аксиомами. Знаменитый своими несчастьями и постоянством в любви философ Пьер Абеляр написал целый труд – «Да и Нет» («Sic et Non»), где тщательно подсчитал все важные теологические расхождения, до того не разрешенные наукой. Их оказалось 158, включая проблему допустимости самоубийства, не самую насущную, судя по месту – пункт 155 – в рейтинге, и чуть более актуальную – пункт 124 – о возможности внебрачного сожительства.

Схоластам ничего не оставалось, как научиться примирять противоположные мнения и искать компромиссы. Основным методом было разделение целой проблемы на множество подчиненных частей и поиск согласия на нижних логических уровнях. Это хорошо видно в композициях философских трактатов того времени. Обсуждение каждого противоречия начинается с представления мнений авторитетов с одной стороны, затем им противопоставляются противоположные суждения ( sed contra …), и далее, после обретения сходства в частностях, следует примирение, основанное на положении, что абсолютно все авторитетные высказывания истинны, но – отчего и сложилось впечатление противоречивости – некоторые из них были неверно истолкованы.

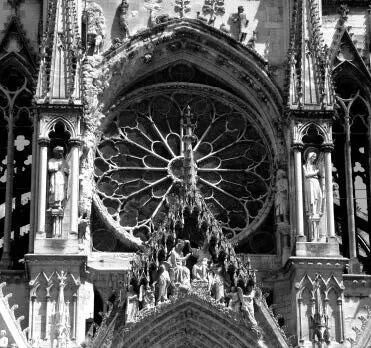

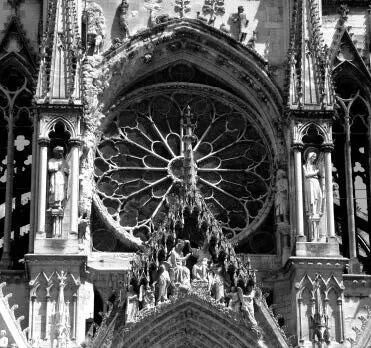

Рис. 4.10. Шартрский собор (Cathédrale Notre-Dame de Chartres). Фрагмент фасада. 1194–1220 гг. Шартр, Франция [121]

Панофский находит несколько примеров, когда архитекторы готических соборов, подобно своим ученым современникам, ищут и находят компромиссные – синтетические – решения прикладных профессиональных проблем. Оказывается, витражное окно-роза на главном фасаде, воспринимаемое нами как непременный атрибут готического стиля, являлось настоящей головной болью средневековых зодчих. Во-первых, оно круглое. Ему бы появиться в XV веке, в эпоху Возрождения, когда ценились совершенные формы. А во времена готики все вокруг острое, стрельчатое, устремленное к небу… Это противоречие прежде всего бросалось в глаза при взгляде изнутри здания, на фоне сводов с нервюрами, особенно если окно было большим, на всю ширину нефа. Но и малый диаметр розы не спасал положения: на фасаде оставались ничем не заполненные плоскости стены, более приличествующие предшествующей эпохе – романской. Выходы из проблемы предлагались разные. В каких-то областях вообще отказались от круглого окна, заменив его огромным витражом стрельчатых очертаний. В других архитекторы продолжали эксперименты с размерами розы и тонко манипулировали украшениями на фасаде, чтобы поддержать ощущение гармонии пропорций. Так продолжалось до тех пор, пока, наконец, не было найдено поистине схоластическое, примиряющее решение. На соответствующем ярусе весь торец главного нефа заполнялся большим островерхим витражом, а уже в него, как часть декора, вписывался традиционный круг окна-розы.

Рис. 4.11. Церковь Сен-Мерри. 1520–1612 гг. Париж, Франция [122]

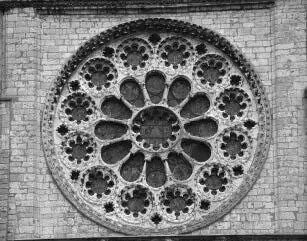

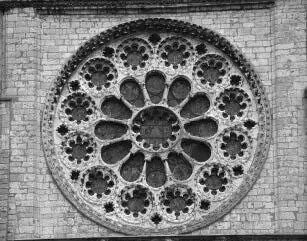

Рис. 4.12. Окно-роза Реймсского собора. Архитектор Бернар Суассонский. 1255–1290 или 1259–1294 гг. Реймс, Франция [123]

Есть и еще один пример, блестяще доказывающий, что средневековые архитекторы применяли, если можно так выразиться, те же методы мышления, что и философы-схоласты. Более того, делали они это вполне осознанно. Один из зодчих, Виллар де Оннекур (ок. 1225 – ок. 1250), оставил нам интереснейший документ – по сути, путевой дневник, где он не столько записывал, сколько зарисовывал свои мысли и впечатления. В «Альбоме», как его сейчас принято называть, множество архитектурных чертежей и планов, что впоследствии позволило использовать этот труд в качестве архитектурного учебника. Впрочем, интересы самого Виллара были гораздо шире. На тех же страницах можно найти и нарисованного с натуры (что автором подчеркнуто особо) льва в процессе дрессировки, и проект вечного двигателя, который, в отличие от всех предшествующих, просто не мог не заработать. Что мешало вести подобные записи, скажем, Фёдору Коню – строителю Смоленского кремля? Или кому-нибудь из окружения Андрея Рублёва?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу