Те же принципы легко найти в архитектуре. В романскую эпоху в одном и том же здании можно было встретить целую коллекцию сводов, цилиндрических и крестовых, купольных и полукупольных. В готическом же соборе все своды одного типа – стрельчатые с нервюрами, хотя и перекрывают пространства разного размера и формы. Аналогично трансепт, то есть поперечный неф, символизирующий, если смотреть сверху, перекладину креста, становится структурно неотличим от своего продольного собрата. Точнее, его также делают трехнефным, с высоким центральным «кораблем» и пониженными боковыми, и перекрывают точно такими же конструкциями. Внутреннее пространство храма становится целостным, но делящимся на логически соподчиненные элементы. Во-первых, весь храм разделен на продольную часть (главный неф), алтарь и трансепт. Во-вторых, главный неф и трансепт делятся, в свою очередь, на высокий центральный и пониженные боковые нефы, а алтарная часть – на собственно алтарь, круговой обход за ним и венец капелл. Также и каждая из этих частей дробится опорами и нервюрами сводов на еще более мелкие и подчиненные элементы. В общем, все происходит в точности так, как в сочинениях схоластов.

Третий принцип написания трактата, или «Суммы», – четкость и дедуктивная убедительность – также находит свои аналогии в готической архитектуре. Четкость практически очевидна. Каждый элемент работает вместе с другими, но он легко различим как самостоятельная художественная единица. Храм как бы составлен из отдельных элементов, независимых от соседних и, что важно, от стены. Любая деталь скорее приставлена к стене, чем «вырастает» из нее (чтобы в полной мере ощутить разницу, стоит вспомнить барочную архитектуру и то, как нам помогал воспринять ее Вёльфлин в предыдущей главе). Логику взаимоотношений между элементами разных иерархических уровней тоже легко разглядеть, хотя только специалист различит, дедукция это или индукция. В качестве примера можно привести пучки колонн, заменившие в высокой готике классические круглые опоры. Поскольку каждая колонка из такой связки переходит наверху в собственную нервюру, то историк архитектуры мог бы судить об устройстве сводов всего лишь по горизонтальному срезу единственной опоры – своеобразной посылке каменного силлогизма.

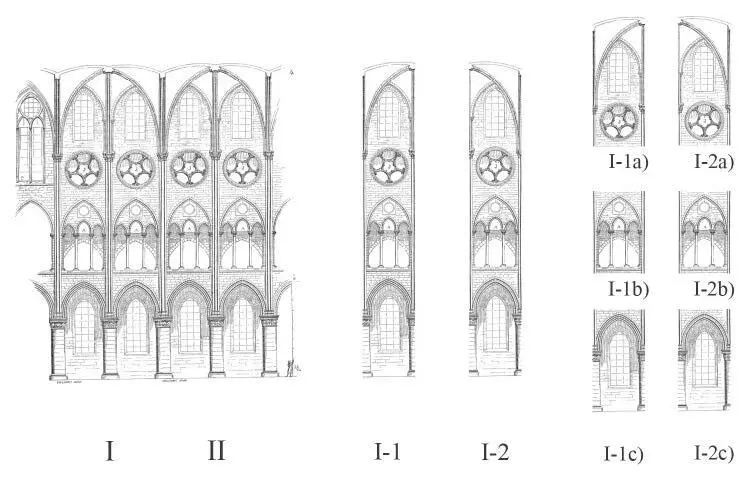

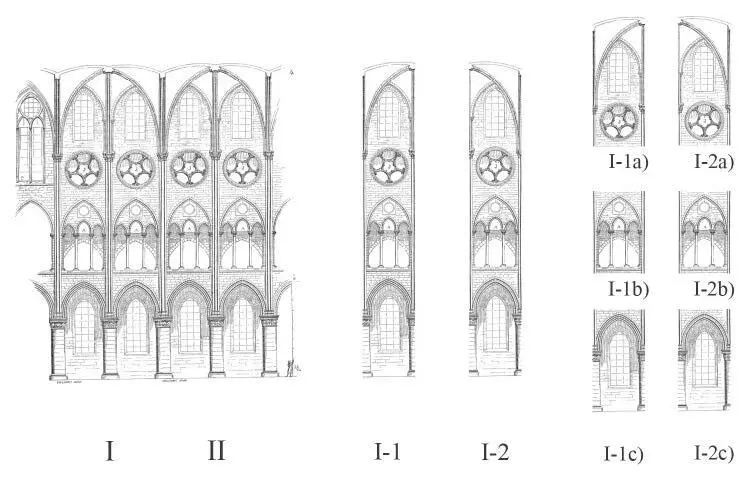

Рис. 4.9. Логика построения композиции внутренней стены центрального нефа готического собора с использованием элементов, включенных Эженом Виолле-ле-Дюком в Толковый словарь французской архитектуры [120]

Все три только что рассмотренных нами принципа написания схоластических трактатов помогали решить – и в теологии, и в архитектуре – две первых задачи из отмеченных Панофским, а именно манифестацию (то есть разъяснение) веры разумом и демонстрацию принципов работы того самого разума, который этим разъяснением занимается. Однако, как уже было сказано, перед почитателями логики вставала еще и другая проблема – конкорданция (от лат. concordantia ), то есть приведение в согласие и гармонию, а если честно, то примирение противоречий в исходных посылках, используемых в ученых рассуждениях. Наука тех времен находилась в несколько иной ситуации, нежели нынешняя. Эмпирических фактов было известно мало, практические опыты хотя и осуществлялись де-факто алхимиками и механиками, однако еще не считались средством установления истины. Трудно представить, чтобы два ученых средневековых мужа вместо того, чтобы скрестить свои pro et contra на диспуте, сказали бы: «Пойдемте в лабораторию, коллега. Вашу гипотезу можно проверить опытным путем». Эксперимент можно было встретить скорее в суде, чем в университете. Главным источником несомненных знаний являлись авторитеты – выдающиеся авторы прошлого. Разумеется, у теологов вообще не было выбора, экспериментальной их наука не стала до сих пор.

Все, что средневековый человек мог знать о Божественном откровении, и многое из того, что он считал истинным в других отношениях, приходило к нему из авторитетных источников ( auctoritates ): в первую очередь – из канонических книг Библии, представляющих аргументы «надежные и неопровержимые» ( proprie et ex necessitate ), затем – из учений Отцов Церкви, представлявших аргументы «надежные», но лишь «вероятные», а также из трудов «философов», представлявших аргументы «не вполне надежные» ( extranea ) и по этой причине не более чем вероятные.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу