Итак, тотальность. Очень часто философский и теологический трактат того времени назывался «Суммой» ( « Summa»), и не зря. По охвату материала такое произведение было похоже на современную энциклопедию (только материал располагался отнюдь не в алфавитном порядке). Непременное требование – композиционное совершенство и ощущение всеохватности и исчерпанности темы. Все, что считалось лишним, противоречащим чувству гармонии, отсекалось и не принималось в расчет. В какой-то мере такое сочинение напоминало совершенное произведение прикладного или ювелирного искусства, что-то вроде реликвария (ларца для хранения мощей), только сделанного из слов. Само собой разумеется, что слова эти складывались в мудрые тексты: самое знаменитое из сочинений такого рода – уже упомянутая «Сумма теологии» Фомы Аквинского.

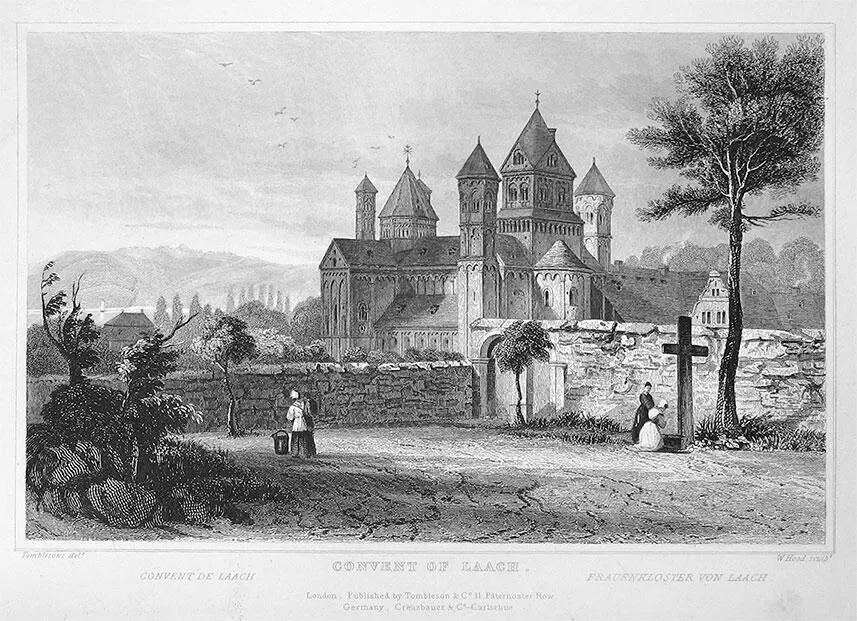

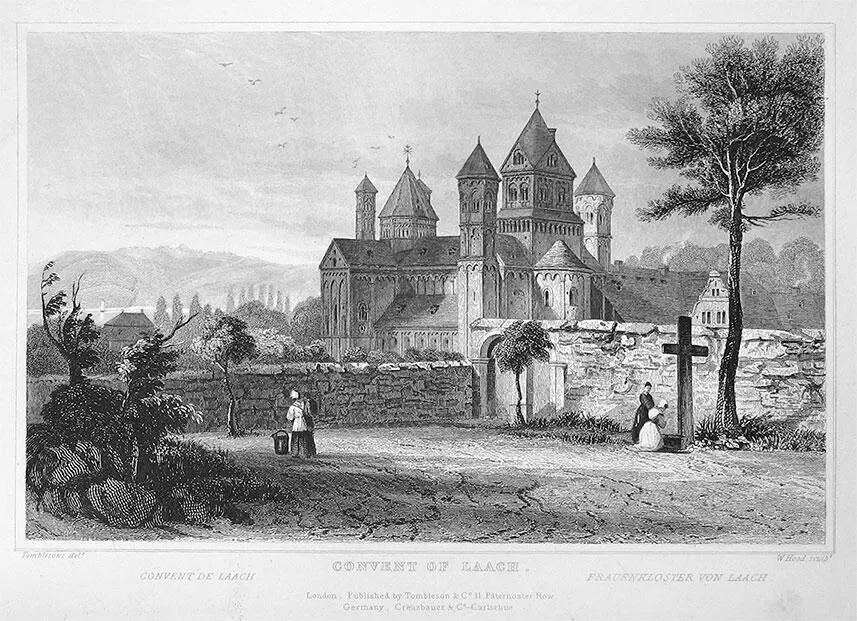

Рис. 4.4. Собор аббатства Мария Лаах. Германия. Гравюра на стали Уильяма Грея Фёрнсайда по рисунку Уильяма Томблесона. 1832 г. [115]

Рис. 4.5. Доменико Квальо. Реймсский собор. Холст, масло. Первая половина XIX века. Музей изобразительных искусств, Лейпциг [116]

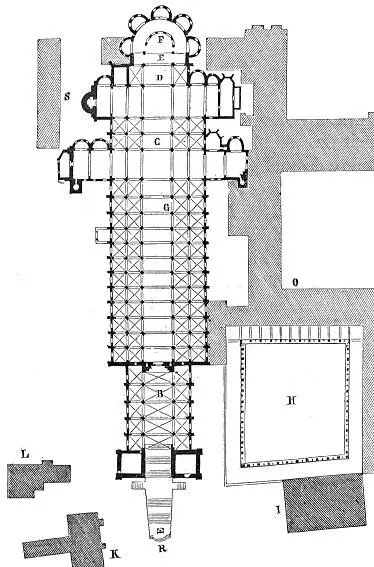

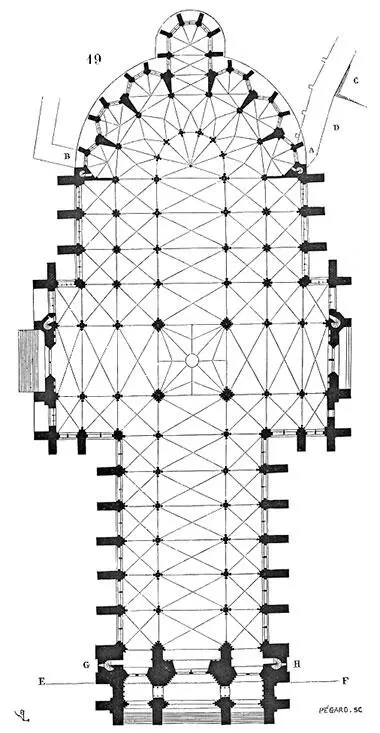

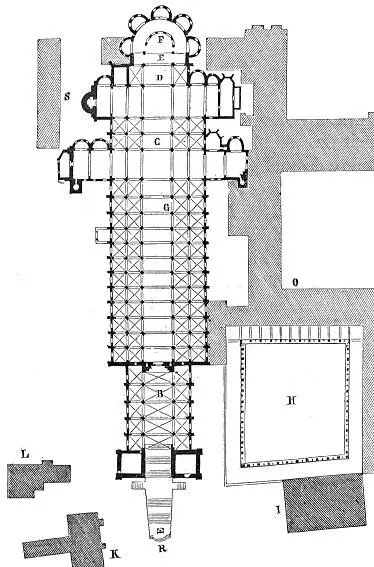

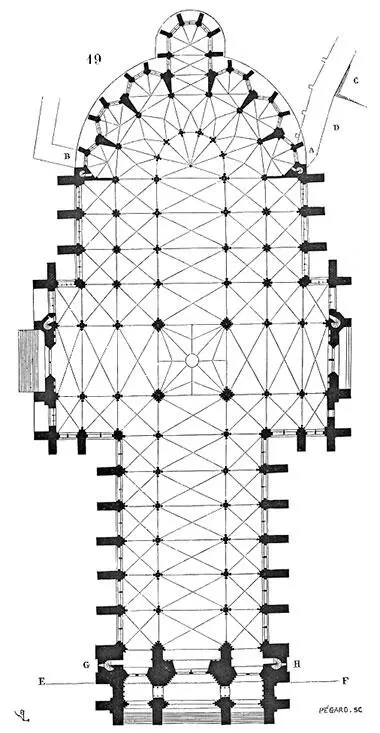

Принципу тотальности легко найти соответствие и в готической архитектуре. Во-первых, всякий собор стремился передать своими формами и украшениями все христианское знание, необходимое и достаточное его прихожанам – и теологическое, и этическое, и естественнонаучное, и историческое. Во-вторых, если сравнить готический собор с предшествовавшим ему романским, легко убедиться, что это гораздо более сплоченная и гармоничная композиция, несмотря на все богатство декора. Романский храм, говоря упрощенно, весь состоит из отдельных объемов. Он окружен множеством башен. Внизу – крипта, с запада – полукружие вестверка (от нем. Westwerk – западная часть храма, противоположная восточной, алтарной, и символически отданная светским властям), с востока – алтарь. В общем, величие есть, но гармония и единство образа в дефиците. Готика, как это ни парадоксально на первый взгляд, гораздо целостнее. Башни занимают строго определенное место – над главным фасадом, не считая острого шпиля над средокрестием. В плане остаются только три главные составляющие – неф, трансепт и алтарная часть (значения этих терминов можно найти в третьей главе, об арках и сводах). Так что мы вправе констатировать, что схоластический принцип тотальности в полной мере соблюдался и зодчими той эпохи.

Теперь о принципе единообразия частей и частей этих частей. Казалось бы, что общего может быть у схоластического трактата с приложением Microsoft Word? Между тем средневековые схоласты могли бы считаться соавторами этой популярной компьютерной программы, по крайней мере ее функции «Структура» в разделе «Вид». Мы привыкли, что серьезные тексты, диссертации или инструкции разделяются на множество разделов и подразделов, параграфов и артикулов, что так наглядно отражается в вышеупомянутом текстовом редакторе. Да и на бумаге очень удобно части одного логического уровня нумеровать римскими цифрами, нижестоящие – арабскими, а совсем мелкие отмечать буквами со скобкой: а), б), в) или a), b), c). Трудно представить, но до схоластов никто не додумался применять эту удобную систему. Например, Витрувий разбил свой текст только на книги ; наверное, это получилось само собой, по мере написания. А на фрагменты, удобные для цитирования и сносок (Vitruvius, VII, 1, 3, например), его произведение разделили только в эпоху Ренессанса. Зато всякая «Сумма» была изначально структурирована по этому принципу. Иерархия логических уровней соблюдалась очень строго. При этом, разумеется, как прилежные христиане, согласные с догматом о Святой Троице, авторы схоластических трактатов стремились к тому, чтобы и целое, и каждая часть, и часть части этого целого делились именно на три младших подразделения.

Рис. 4.6. Третья аббатская церковь в Клюни. План. 1088 – ок. 1120 гг. Франция [117]

Рис. 4.7. Амьенский собор (Cathédrale Notre-Dame d’Amiens). План. 1220 г. Амьен, Франция [118]

Рис. 4.8. Аббатская церковь Сен-Дени. Вид на трансепт и хор. Ок. 1231 г. Париж, Франция [119]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу