В тот период в СССР регулярно проводили широкомасштабные войсковые учения с массированным использованием тактической авиации. Как оказалось, результативность атак с воздуха малоразмерных целей с использованием свободнопадаю- щих авиабомб и НАР быга далека от желаемой – зачастую летчики Су-7Б просто не успевали обнаружить и поразить назначенные им цели. Тут существенную роль играл такой недостаток Су-7Б, как плохой обзор из кабины летчика в направлении «вперед- вниз». Например эта -слепота» ярко проявилась на прошедших осенью 1967 г. маневрах «Днепр», в которых принимали участие несколько истребительно-бомбардировочных авиаполков вооруженных Су-7Б МиГ-21 и МиГ-17. Успешно поразить наземные цели сумели лишь пилоты устаревших МиГ-17…

Кроме того, советские военные отмечали слабое грицельно-навигационное оборудование Су-7Б его недостаточный боевой радиус действия, а также крайне низкие взлетно-посадочные характеристики (ВПХ). Как следствие Су-7Б требовал аэродромов значительных размеров с бетонированным покрытием. причем потребная длина ВПП для него была даже большей, чем для более тяжелого фронтового бомбардировщика Як-28, не говоря уже о неприхотливом Ил-28.

Нельзя признать удачным и ближневосточный дебют суховского самолета. В боях с израильтянами хорошо видевшие цель арабские летчики дозвуковых «МиГов» выполняли по 2-3 захода, в то время как для Су-7БМК повторный заход считался неприемлемым ввиду большего риска и допускался лишь при отсутствии зенитного огня МиГ-17 использовались в качестве истре- бителей-бомбардировщиков более интенсивно, чем Су-7БМК, и при этом их боевые потери оказались заметно ниже с июля 1967 г. по август 1970 г. были сбиты всего 4 египетских МиГ-17 и 16Су-7БМК.

Особенно блекло выглядел Су-7Е на фоне своего заокеанского современника – всепогодного истребителя-бомбардировщика F-105D «Тандерчиф» Например в состав БРЭО американского самолета входили доплеровская навигационная система AN/ ARN-131 с аналоговым вычислителем, система управления вооружением AN/AGS-19 с радаром NASARR R-14A. позволявшим обнаруживать крупные радиоконтрастные наземные цели (аэродромы, стратегически важные мосты, железнодорожные узлы и т.п.), а также определять наклонную дальность до цели, обнаруживать препятствия по курсу при полете на малой высоте.

В конце 1960-х гг. в СССР, под влиянием вьетнамского опыта американцев, а также исходя из потребностей нового, лишь формирующегося стратегического направления «Восток», резко активизировались работы по созданию фронтового ударного самолета нового поколения. Он предназначался для непосредственной поддержки войск, должен был иметь летные и маневренные характеристики, близкие МиГ-17, обладая при этом повышенной боевой живучестью и способностью брать на борт большое количество обычных средств поражения. Летом 1969 г., идя навстречу требованиям ВВС. МАП объявило конкурс на проект бронированного "Самолета-штурмовика», в котором приняли участие ОКБ С В. Ильюшина, А И Микояна, П.О. Сухого и А.С. Яковлева.

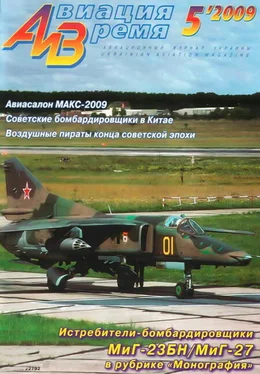

Представленный на конкурс микояновский штурмовик, известный под обозначением МиГ-27Ш и создаваемый на базе истребителя МиГ-21, предполагалось оснастить стреловидным крылом увеличенной площади. На 13 точках внешней подвески самолет должен был нести до 5500 кг различного вооружения. Характерный облик этой машине придавали боковые нерегулируемые воздухозаборники и приплюснутый «крокодилообразный» нос, обеспечивавший хороший обзор вперед-вниз. Весной был построен натурный макет этого полета В дальнейшем, основываясь на ; г: эма обнадеживающих результатах испы- -аний экспериментального МиГ-21 И, со- ланного в рамках программы Ту-144 и выполненного по схеме «бесхвостка» с оживальным крылом, было решено реализовать "одобную компоновку и на МиГ-27Ш. Самолет предполагалось оснастить двумя двигателями, мощным бронированием и большим числом узлов внешней подвески. Однако МиГ-27Ш так и остался на бумаге. Легкий боевой самолет-бесхвостка не нашел поддержки в ЦАГИ, да и сам Микоян более склонялся к крылу изменяемой геометрии, отработанному применительно к истребителю МиГ-23. Кроме того, создание фактически новой машины (а от исходного МиГ-21 на ней практически ничего не оставалось) требовало больших финансовых за- -рат. Не последнюю роль в судьбе проекта сыграло и то, что военные, остро заинтересованные в скорейшем доведении до требуемых кондиций МиГ-23, крайне негативно реагировали на работы, распылявшие силы ОКБ Микояна.

Читать дальше