Ростислав Мараев/«АиВ»

Посвящается памяти украинского исследователя истории авиации B.C. Савина, погибшего 23 декабря 2002 г. в авиакатастрофе

Под влиянием времени и авторитетных мнений

За первые два десятилетия своего существования ОКБ O.K. Антонова превратилось из маленькой группы энтузиастов в мощную фирму с мировым именем. Были созданы 7 типов самолетов, и все они пошли в серийное производство. Следующее десятилетие антоновцы по-прежнему напряженно работали, выдавая новые проекты, однако многие из них реализовать в металле не удалось. В это число попал и пассажирский лайнер Ан-60, рассчитанный на перевозку 64-73 человек. Машина представляла собой традиционный для фирмы высокоплан, но в остальном существенно отличалась от всех предыдущих изделий. На ней собирались использовать стреловидное крыло и Т-образное хвостовое оперение, а также двухконтурные турбореактивные двигатели (ДТРД). Конструкторы намеревались разместить на пилонах под крылом два перспективных Д-36, создаваемых Запорожским моторостроительным КБ (ЗМКБ)( 1*) под руководством В.А. Лотарева. На базе Ан-60 предполагали создать легкий военно-транспортный самолет (ВТС), получивший обозначение Ан-72.

В начале 1970-х гг. был построен макет секции фюзеляжа Ан-60, на котором проводилась отработка вариантов размещения пассажиров. Но для продолжения создания самолета требовалось победить в конкурсе, в котором участвовало еще несколько фирм, в том числе ОКБ А.С. Яковлева. Защита проектов проходила в Москве на заседании конкурсной комиссии под председательством министра авиапрома П.В. Дементьева. Итоги конкурса оказались парадоксальными. Обратимся к воспоминаниям антоновского ветерана Ю.М. Киржнера: «Решением комиссии наш проект был признан лучшим, занявшим первое место. А строить самолет поручили Яковлеву. Так появился Як-42… пути Господни, как и решения министров, – неисповедимы».

Еще одним «неудачником» той поры стал средний ВТС Ан-40, создаваемый путем глубокой модификации Ан-12. Поначалу такая машина заказчика и министерство

авиапромышленности (МАП) вполне устраивала. Был утвержден макет самолета, после чего выпустили техдокументацию для передачи в серийное производство. Однако в США уже существовал реактивный «транспортник» С-141, что побуждало МАП искать «адекватный ответ». Как пишет В.Г. Анисенко, который возглавлял в те годы отдел силовых установок ОКБ Антонова, министр предложил Генеральному конструктору переключиться на создание Ан-40 с реактивными двигателями. «O.K. Антонов, поддержанный соратниками, командованием Военно-транспортной авиации и Управлением заказов ВВС, выступил против такого решения. Тогда министерство передало задание ОКБ С.В. Ильюшина». Отсюда началась история Ил-76.

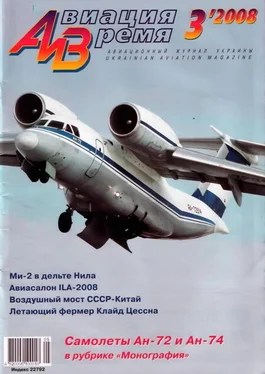

Надо сказать, что в то время турбовинтовые двигатели стремительно теряли популярность во всем мире. В антоновском коллективе также не все разделяли приверженность Генерального к ТВД. Среди активных сторонников реактивной тяги был его первый заместитель П.В. Балабуев. Во многом благодаря его энергии и появился на свет реактивный первенец фирмы. Самолету досталось уже существовавшее обозначение Ан-72, хотя от облика прежнего проекта с таким названием мало что осталось. Фактически была разработана новая машина с использованием тех же двигателей. Самолет представлял собой легкий ВТС, который предназначался, прежде всего, для обеспечения войск в прифронтовой зоне, где ему предстояло действовать с небольших полевых аэродромов, в т.ч. размокших

и заснеженных. Кроме того, он должен был работать с небольших участков бетонированных ВПП, уцелевших после ударов противника. Для этого самолету предстояло обеспечить возможность короткого взлета и посадки (КВП). В принципе, такая задача проще решалась с использованием ТВД, которые обеспечивали хорошую обдувку крыла и позволяли получить высокие коэффициенты подъемной силы. Но если уж само время диктовало переход к ДТРД, то конструкторы стали искать решения, позволявшие добиться успеха с использованием именно такой силовой установки.

Подобными поисками были заняты и заокеанские самолетостроители. В то время в авиационной прессе весьма активно обсуждался проект среднего ВТС фирмы «Боинг» YC-14, который подавался как претендент на замену казавшегося устаревшим С-130. Наиболее интересной его особенностью стало использование эффекта Коанда( 2*) – способности реактивной струи «прилипать» к поверхности закрылка и за счет этого отклоняться вниз, что обеспечивало прибавку подъемной силы. Для этого на YC-14 два двухконтурных турбореактивных двигателя были размещены над верхней поверхностью крыла.

Читать дальше