Носовые горизонтальные рули на современных подводных лодках являются вспомогательными, их делают заваливающимися и устанавливают в носовой надстройке выше ватерлинии, чтобы не создавать дополнительного сопротивления и не мешать управлению лодкой при помощи кормовых горизонтальных рулей на больших скоростях подводного хода.

Обычно на полной и средней скорости подводного хода управление подводной лодкой производится при помощи одних кормовых горизонтальных рулей.

При малой скорости хода управление лодкой кормовыми горизонтальными рулями становится невозможным. Скорость, при которой лодка теряет управляемость, называется инверсивной скоростью. На этой скорости лодка должна управляться одновременно кормовыми и носовыми горизонтальными рулями.

Основные составные элементы рулевого устройства горизонтальных рулей и вертикальных рулей однотипны.

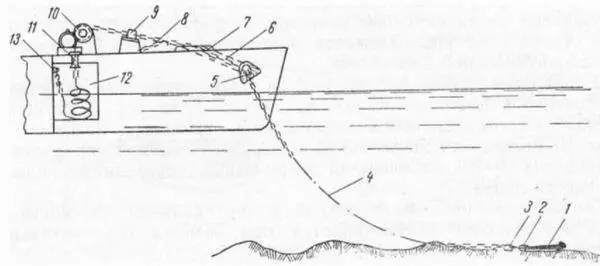

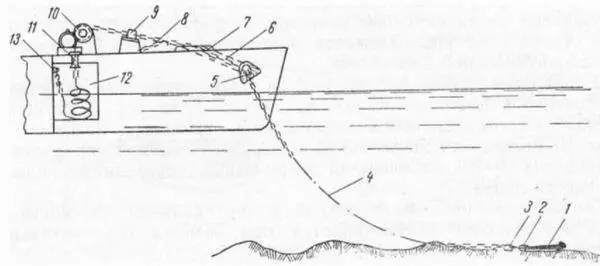

Якорное устройство служит для постановки судна на якорь, обеспечения надежной стоянки судна на открытой воде и для снятия его с якоря.

Основное якорное устройство размещается в носовой части открытой палубы и состоит из элементов, показанных на рис. 57.

Рис. 57. Якорное устройство судна. 1 – становой якорь; 2 – якорная скоба; 3 – вертлюг; 4 – якорная цепь; 5- бортовой клюз; 6 – якорная труба; 7 – палубный клюз; 8 – цепной стопор; 9 – зажимной стопор; 10 -брашпиль (шпиль); 11 – цепная труба; 12 – цепной ящик; 13 – жвака-галс.

Якоря обеспечивают прочную связь судна с грунтом дна и создают удерживающую силу, противодействующую внешним силам, стремящимся сдвинуть судно с места.

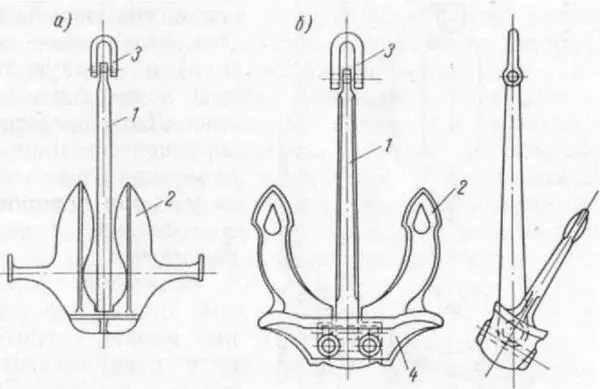

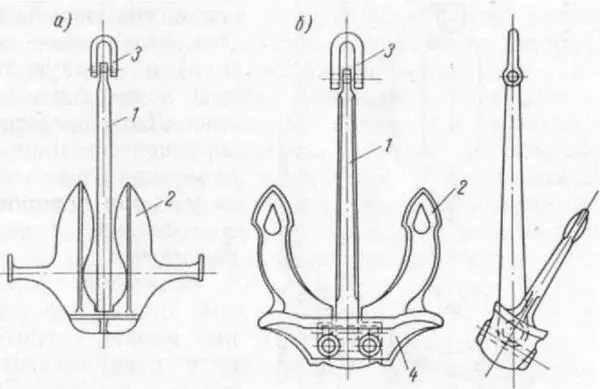

Для длительной и прочной стоянки судов применяют мертвые якоря, которые могут быть увеличенного веса и особой конструкции, обеспечивающей надежное сцепление с грунтом. Якоря, применяющиеся на плавающих судах, называются становыми. Количество и общий вес якорей на судне выбирают в зависимости от главных размерений судна. Известно много конструкционных типов якорей, наиболее часто применяющиеся якоря приведены на рис. 58.

Якоря характеризуются держащей силой – способностью соединяться с грунтом и выдерживать натяжение, определяемое силой, кратной его весу.

Рис. 58. Типы якорей, применяющихся на судах, и их конструктивные элементы: а – якорь типа Матросова; б- якорь типа Холла. 1 – веретено; 2 -лапа ; 3 – якорная скоба; 4 – голова.

Наилучшим якорем по держащей силе, доходящей до 15-кратного веса якоря, является адмиралтейский якорь . Но из-за громоздкости конструкции, исключающей его уборку в якорную трубу и в бортовой клюз, на морских судах этот якорь не используется. На этих судах широкое применение находят: якорь повышенной держащей силы (Матросова ) и якорь

Холла, удобные в эксплуатации. Держащая сила этих якорей, соответственно равна величине 15- и 3,5-3,75-кратной их весу. Якорные цепи являются связью между якорем и судном.

Провес цепи в воде обеспечивает амортизацию судна при частых динамических воздействиях на него ветра и волн на открытой водной поверхности. Цепь – пока незаменимый элемент якорного устройства, несмотря на ее громоздкость и относительную дороговизну.

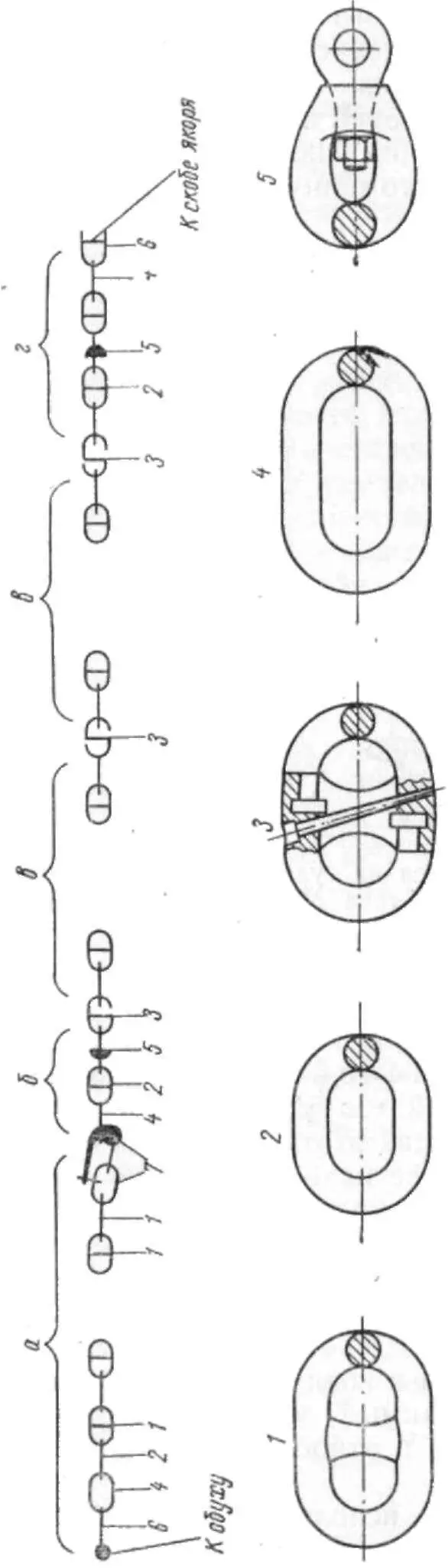

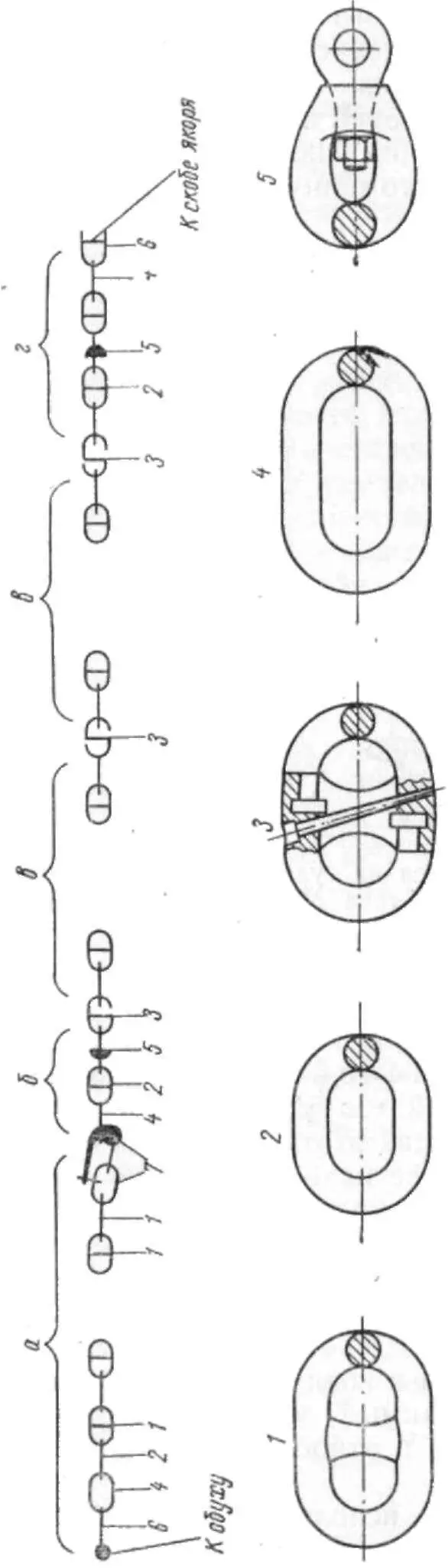

Якорные цепи изготовляют стальными, используя способ литья, ковки, штамповки или сварки (рис. 59). Они состоят из звеньев и изготовляются участками, называемыми смычками, длиной каждая около 25 м. В звено ставят распорки (контрфорсы), которые увеличивают прочность цепи примерно на 20- 25%. Минимальный диаметр сечения звена в местах соединения их друг с другом (диаметр проволоки) называется калибром цепи. Отдельные смычки соединяются специальными соединительными звеньями (так называемое звено Кэнтера) в якорную цепь длиною в несколько сот метров. Для предупреждения скручивания цепи при отдаче якоря в нее включается у якоря поворотное приспособление, называемое вертлюгом.

Рис. 59. Элементы якорной цепи: а – жвака-галсовая смычка; б – коренная смычка; в – промежуточная смычка, г – якорная смычка. 1 – общее звено с распоркой; 2 – увеличенное звено без распорки; 3 – соединительное звено; 4 – концевое звено; 5 – вертлюг; 6 – скоба концевая; 7 – глаголь-гак жвака- га л совый.

Читать дальше