ШИМ обычно получают следующим образом: преобразуют импульсы в треугольные или используют специальный генератор импульсов треугольной (пилообразной) формы — генератор «пилы» и подают его колебания на один вход компаратора (Комп). На другой его вход поступают звуковые колебания (график 1 справа на рис. 1).

Компаратор же работает так: выдает на выходе максимальное положительное напряжение, если на входе со значком «+» потенциал выше, чем на входе со значком «-», и максимальное отрицательное напряжение в противном случае. Компаратор легко выполнить на операционном усилителе или на цифровом логическом элементе.

На графике 2 показаны формы сигналов на входах компаратора, а на графике 3 — на его выходе — прямоугольные импульсы с ШИМ. Усиленный звуковой сигнал (плавная линия на графике 3) содержится в среднем значении импульсов с ШИМ, которое удается выделить, пропустив импульсы через фильтр нижних частот (ФНЧ). Фильтр пропускает без ослабления все частоты звукового спектра, скажем, до 10 или 20 кГц (в зависимости от требований к усилителю), но «срезает» колебания более высоких частот, в том числе и частоту повторения импульсов. Сглаженный звуковой сигнал поступает на громкоговоритель Гр.

В простейшем случае фильтром может служить и сама динамическая головка громкоговорителя — из-за инерционности она просто не может воспроизводить импульсный сигнал с высокой частотой.

К ФНЧ есть одно важное требование: он обязательно должен начинаться с индуктивности, то есть не иметь емкостей, подключенных к выходу ключевых транзисторов. В противном случае для перезаряда этих емкостей через ключи должны будут протекать большие токи, время переключения увеличится, а КПД упадет. Часто в качестве ФНЧ используют обычный дроссель (катушку индуктивности), реактивное сопротивление которой увеличивается с частотой, и она служит препятствием прохождению высокочастотного импульсного тока.

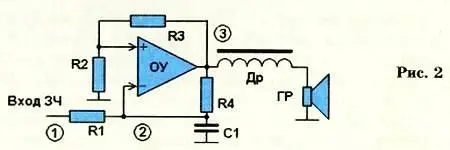

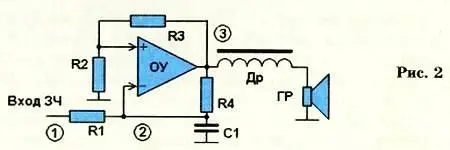

На рисунке 2 изображена схема простейшего УЗЧ класса D, которому не нужен отдельный генератор.

С выхода усилителя на его входы устроены две цепи обратной связи: положительная (ПОС) через резисторный делитель R3R2 и отрицательная (ООС) через интегрирующую цепочку R4C1. Пусть в какой-то момент времени напряжение на выходе усилителя возросло. Это изменение цепью ПОС передается на неинвертирующий вход (+) операционного усилителя (ОУ) и приводит к дальнейшему лавинообразному увеличению напряжения на выходе, пока оно не достигнет максимума, почти напряжения питания. Теперь начинается зарядка конденсатора С1 положительным напряжением с выхода через резистор R4. Когда напряжение на инвертирующем входе (-) станет больше, чем на неинвертирующем входе, ОУ быстро переключится в другое состояние, и напряжение на выходе станет также максимальным, но отрицательным. Конденсатор С1 будет перезаряжаться в отрицательной полярности, и цикл повторится. На выходе появятся симметричные прямоугольные импульсы (со скважностью 2) максимальной амплитуды, а выходные транзисторы ОУ будут работать в ключевом режиме. Период повторения импульсов определяется постоянной времени цепочки ООС, равной R4C1.

Ситуация несколько изменится, если на вход подать сигнал ЗЧ. При его положительной полярности зарядка конденсатора при положительном импульсе будет происходить быстрее, а при отрицательном — медленнее, то есть произойдет модуляция ширины импульсов — ШИМ, в полном соответствии с графиками, показанными на рисунке 4.

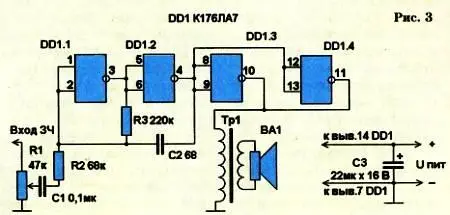

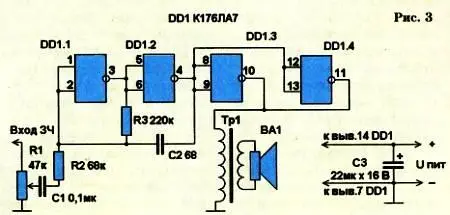

Остается лишь профильтровать полученную последовательность импульсов (это делает дроссель Др) и подать усиленный сигнал на громкоговоритель. Экспериментируя с самыми распространенными и дешевыми логическими КМОП микросхемами, автору удалось построить крайне простой усилитель класса D (см. рис. 3).

Его основа — генератор прямоугольных импульсов, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2. Работа генератора была описана в статье «Сверхэкономичный индикатор», ЮТ — 2008, № 2, с. 74–77. Частота генерируемых импульсов достигает 60 — 100 кГц. Два других элемента микросхемы соединены параллельно для увеличения отдаваемого тока и использованы как ключевой выходной каскад.

Дросселя ФНЧ не потребовалось, его роль с успехом выполняет индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора Тр1, согласующего низкое сопротивление головки ВА1 (обычно 4–8 Ом) со значительно большим выходным сопротивлением усилителя. На входе усилителя установлен регулятор громкости R1. Все эти элементы вместе с корпусом удобно взять от ненужного старого трансляционного громкоговорителя. Микросхемы подойдут серий К174 и К561, типов ЛA7 и ЛE5. Расположение их выводов одинаковое.

Читать дальше