Андрей Хаустов/ «АиВ»

Возможность «отодвинуть» линию горизонта во все эпохи была главнейшим фактором успеха для военных моряков. Настоящая революция произошла, когда место марсовых занял радиолокатор. Морские сражения Второй мировой дают массу примеров, когда, благодаря наличию РЛС, вовремя поднятая с авианосца группа истребителей коренным образом меняла исход боя. Однако даже в те времена значительная скорость приближения цели оставляла считанные минуты на ответную реакцию. Жизненно важной задачей стал «запуск» локатора в небо.

Не удивительно, что именно американцы создали первый корабельный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), которым стал AD-3W на базе палубного штурмовика Skyraider. Самолеты этого назначения постоянно развивались, достигнув своего совершенства в образе двухмоторного Е-2С Hawkeye. Но использование таких машин сдерживалось размерами палуб. Первыми это ощутили британцы, которые в 1970-е гг. вывели классические авианосцы из состава ВМС, заменив их кораблями, оснащенными авиатехникой вертикального взлета и посадки. Функцию «глаз флота» планировалось переложить на вертолеты *. Однако в ходе боев за Фолклендские острова в 1982 г. они еще не поступили на вооружение. Лишенная дальнего радиолокационного прикрытия британская морская группировка понесла тяжелые потери.

Развитие палубных средств дальнего обнаружения пристально изучали в СССР, где в начале 1980-х гг. было принято решение о создании перспективного корабельного комплекса ДРЛО на базе вертолета. Планировалось, что он сначала будет базироваться на уже существовавших тяжелых авианесущих крейсерах типа «Киев», а позднее и на более тяжелых перспективных кораблях, на которых дополнит палубные самолеты ДРЛО. На тот момент советский авиапром мог предложить заказчику лишь одну, подходившую для решения таких задач платформу – палубный транспортно-боевой вертолет Ка-29 (изначальное обозначение – Ка-252ТБ. См. «АиВ», № 5’2012). На этапе НИР эта тематика получила наименование Ка-252РЛД **. Активные работы по новой машине развернулись с 1985 г. Поскольку новый вертолет по задачам и оборудованию существенно отличался от исходной машины, позже он получил собственное обозначение Ка-31.

В 1986 г. были утверждены эскизный проект и полномасштабный макет вертолета. Началось рабочее проектирование, а затем постройка опытных экземпляров. Для двух летных прототипов использовали находившиеся на Ухтомском вертолетном заводе им. Н.И. Камова (ныне ОАО «Камов») недостроенные планеры вертолетов Ка-29 (сер. №№ 03Д1 и 03Д2). Позже, перед началом летных испытаний, на них нанесли голубые бортовые номера 031 и 032.

* Первый подобный комплекс был построен на базе вертолета-амфибии Sea King.

** РЛД – радиолокационный дозор.

Первый и второй прототипы Ка-31

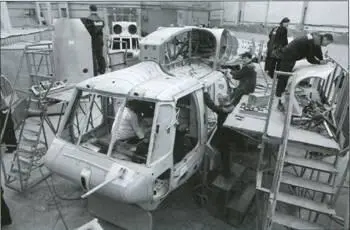

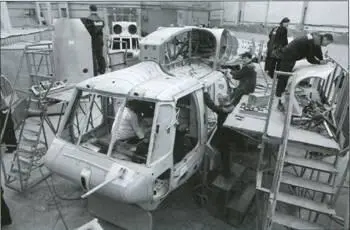

Сборка Ка-31 на КумАПП

Выкатка из ангара индийского Ка-31. 10 февраля 2006 г.

Новейший российский Ка-31 Р. Лето 2012 г.

Кабина экипажа индийского Ка-31

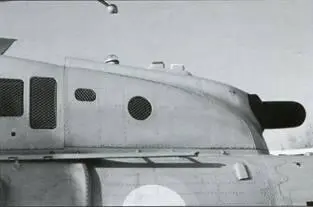

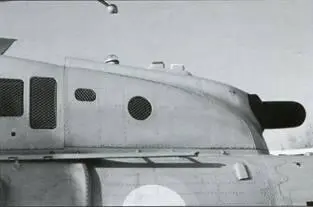

Вспомогательная силовая установка ТА8К

Главная задача Ка-31 – обнаружение низколетящих воздушных целей, включая противокорабельные ракеты (ПКР), и надводных целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Для этого вертолет оснастили комплексом, включавшим радиолокационную станцию на твердотельных элементах, работавшую в дециметровом диапазоне волн. Информация о целях в автоматическом режиме по телекодовому каналу связи передавалась на пункты управления. Вращавшуюся на 360° антенну с фазированной решеткой разместили под фюзеляжем. Поскольку она имела значительные размеры, то в нерабочем положении складывалась. Чтобы стойки шасси не мешали вращению антенны, их доработали: основные опоры сделали подтягиваемыми вверх, а передние – убираемыми вдоль по полету в обтекатели. Для обеспечения значительных потребностей комплекса в электроэнергии, вертолет оснастили энергоузлом с мощной ВСУ, которую установили за главным редуктором. Еще одним отличием Ка-31 от Ка-29 стали дополнительные топливные баки, размещенные в удлиненных наплывах фюзеляжа за кабиной экипажа.

Читать дальше