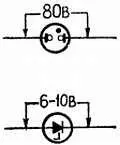

Н. — В принципе твоя неоновая лампа действует как диод Зенера; почему бы не заменить ее одним таким диодом?

Л. — Вообще-то можно, но в схемах с довольно высокими напряжениями и малыми токами предпочтение следует отдать не диодам Зенера, а неоновым лампам. Однако надо учесть, что они обладают одним недостатком: полученное на выводах лампы Л 3 напряжение не совсем постоянно, ибо содержит переменную составляющую (ее называют напряжением «дыхания» или «свиста»); из-за этой помехи данным способом не следует пользоваться в первых каскадах усилителей с характерными для них низкими напряжениями сигнала.

Связь с помощью делителя напряжения

Н. — Что же тогда делать с первыми каскадами?

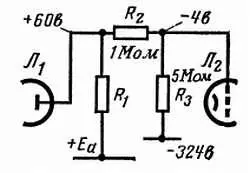

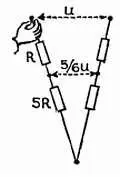

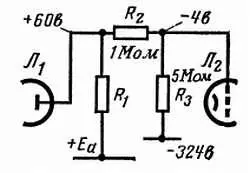

Л. — Сейчас я расскажу тебе о методе, который годится для всех каскадов. Для облегчения восприятия воспользуюсь числовым примером. Предположим (рис. 44), что напряжение на аноде Л 1 равно +60 в.

Рис. 44. Ток, протекающий по резистору R 2, создает падение напряжения 64 в и тем самым заменяет батарею, показанную на рис. 42.

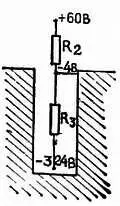

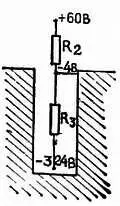

Я соединяю анод этой лампы с сеткой следующей резистором R 2 сопротивлением 1 Мом, эта сетка через резистор R 3 сопротивлением 5 Мом подключена к потенциалу — 324 в. Так как сеточный ток в лампе Л 2 полностью отсутствует, один и тот же ток протекает по резисторам R 2 и R 3 (впрочем, этот ток по сравнению с анодным током лампы Л 1 очень невелик). Падение напряжения на выводах резистора R 3 в 5 раз больше падения напряжения на резисторе R 2 . Обрати внимание, что полное напряжение на цепочке из двух резисторов R 2— R 3 составляет 60 в + 324 в = 384 в. В этих условиях падение напряжения составит 64 в на R 2 и 320 в на R 3 , а потенциал сетки лампы Л 2 относительно корпуса будет —4 в. Как ты видишь, резистор R 2 в известной мере играет роль неоновой лампы (см. рис. 43) или батареи (см. рис. 42).

Н. — Здесь я с тобой, Любознайкин, не согласен. Падение напряжения на этом резисторе нестабильное: если потенциал анода Л 1 увеличится, то в такой же мере увеличится и падение напряжения на резисторе.

Л. — Совершенно верно, но падение напряжения изменится в 6 раз меньше, чем изменится анодное напряжение. Иначе говоря, резисторы R 2 и R 3 образуют делитель анодного напряжения с отношением 5:6. Разумеется, что в этом случае на сетке лампы Л 2 мы получим лишь 5/6 переменной составляющей с анода Л 1 , но будем иметь по крайней мере 64 в постоянного напряжения. На практике, конечно, не пользуются отрицательным напряжением — 324 в, а применяют принятые значения и соответствующим образом подбирают резисторы R 2 и R 3 .

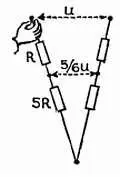

Н. — Система неплохая. Создавая прямую связь, мы начали с батареи, перешли на неоновую лампу и закончили резистором, т. е. шли по пути упрощения. Но в схеме есть один элемент, который меня беспокоит; в цепи сетки лампы Л 2 последовательно включен резистор R 2 сопротивлением 1 Мом, но он неблагоприятно повлияет на усиление высоких частот.

Частотная коррекция делителя

Л. — Изображенная на рис. 44 схема, конечно, гибельна для высоких частот. Но обычно все можно благополучно устроить, включив параллельно резистору R 2небольшой конденсатор. Конденсатор нужно подобрать таким образом, чтобы произведение его емкости на сопротивление резистора R 2 было равно произведению паразитной емкости входа лампы Л 2С вх на R 3 , тогда влияние резистора R 2 на высокие частоты будет устранено.

Если C· R 2= C вхR з(или здесь С= 5· С вх), то делитель напряжения R 2 || C / R 3 ||С вх «апериодический» (он одинаково пропускает все частоты). Описанное сейчас мною решение считается классическим. Но мне больше нравится другое, более хитрое, которое радисты упорно не хотят знать. Я нашел это решение в одном известном иностранном журнале по электронике, который, по моему мнению, читают очень много специалистов (но вероятно, только я обратил внимание на сообщение о названном решении).

Читать дальше