Итак, колебания наблюдаются. Включите ждущий режим (нажмите кнопку 1 ) и установите ручками 8 и 11 (соответственно синхронизации и длины линии развертки) на экране несколько колебаний синусоидальной формы. Если вершины полупериодов колебаний искажены (ограничены), значит чрезмерна обратная связь между эмиттерной и базовой цепями каскада. Уменьшить ее можно более точным подбором числа витков катушки L2, уменьшением емкости или шунтированием выводов катушки L2 резистором сопротивлением 2200…100 Ом.

В любом варианте обратную связь подбирают такой, чтобы неискаженная форма и устойчивость колебаний сохранялись при повороте ротора конденсатора С2 из одного крайнего положения в другое.

Далее установите ротор конденсатора в положение минимальной емкости, измерьте по осциллографу частоту колебаний (т. е. измерьте длительность одного колебания, а затем переведите ее в значение частоты) и установите ее равной примерно 1,5 МГц (длительность одного колебания около 0,6 мкс) подстроечником катушки и подстроенным конденсатором С3. Рассматривать и измерить такой сигнал удобно при установке переключателей диапазонов частот в положение, соответствующее длительности 0,2 мкс/дел., а переключателя режима развертки — в положение « ЖДУЩ.» (кнопка 7 нажата).

Переведя затем ротор конденсатора С2 в положение максимальной емкости, измерьте получившуюся наименьшую частоту диапазона. Вы увидите, что с конденсатором указанной емкости (180 пФ) частота составляет примерно 750 кГц.

Иначе говоря, общее перекрытие по частоте равно 1500…750 кГц, что соответствует длинам волн 200…400 м. Диапазон же СВ несколько шире — от 187 м до 570 м. При желании расширить диапазон генератора в сторону более длинных волн, достаточно установить вместо КП-180 конденсатор переменной емкости с большей максимальной емкостью. Но делать это на данном этапе не следует, поскольку наш генератор — экспериментальный, необходимый для решения вполне определенной задачи.

Следующим этапом может быть градуировка шкалы конденсатора переменной емкости в единицах частоты, а шкалы переменного резистора в единицах амплитуды колебаний. С этим вы справитесь самостоятельно, пользуясь советами по градуировке аналогичных шкал генератора 3Ч.

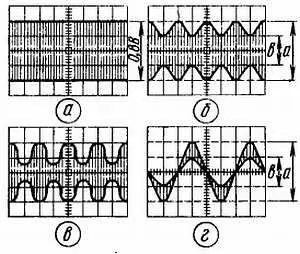

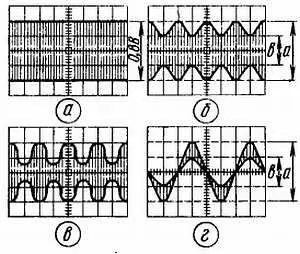

Настала очередь промодулировать по амплитуде сигнал генератора РЧ колебаниями 3Ч, иначе говоря, получить своеобразный радиосигнал, аналогичный излучаемому в эфир радиовещательными станциями. Осциллограф (он по-прежнему подключен к зажимам ХТ3 и ХТ4) переведите в автоматический режим работы с внутренней синхронизацией и установите длительность развертки 0,5 мс/дел. На экране вновь появится яркая «дорожка» — полоса (рис. 35, а ) с размахом около 0,8 В.

На генераторе 3Ч (его частота может быть любой) плавно перемещайте движок переменного резистора R7 «Амплитуда» из крайнего верхнего, по схеме, положения в нижнее. Линии полосы начнут изгибаться. Ручками синхронизации и длины развертки постарайтесь «остановить» изображение, и вы увидите, что линии приняли очертания синусоидальных колебаний (рис. 35, б ), частота которых соответствует частоте сигнала генератора 3Ч.

Рис. 35

Правда, синхронизировать такой сигнал затруднительно даже в режиме ждущей развертки, поскольку наблюдаете сложный сигнал, состоящий из колебаний звуковой и радиочастоты. Вот здесь и придет на помощь режим внешней синхронизации от одного из генераторов, в данном случае от генератора 3Ч.

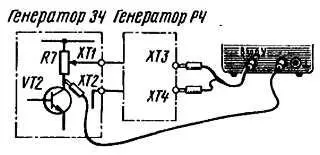

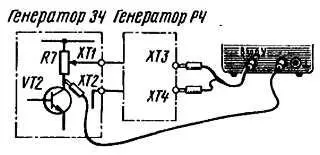

Гнездо входа канала Xсоедините проводником с выводом коллектора транзистора VT2 генератора 3Ч (рис. 36) — в этой точке амплитуда сигнала наибольшая.

Рис. 36

Осциллограф переключите в режим ждущей развертки с внешней синхронизацией (нажмите кнопки « АВТ.-ЖДУЩ.» и « ВНУТР. ВНЕШН.»). Вот теперь удастся соответствующими ручками «остановить» изображение модулированных но амплитуде колебаний РЧ.

Модуляция происходит из-за того, что питание на генератор РЧ теперь поступает через участок движок — верхний вывод переменного резистора R7 генератора 3Ч. Причем, чем ниже, по схеме, движок резистора, тем больше амплитуда падающего на указанном участке синусоидального напряжения, тем больше «изгиб» линий полосы на экране осциллографа. А значит, как говорят в технике, больше глубина (или коэффициент) модуляции.

Читать дальше