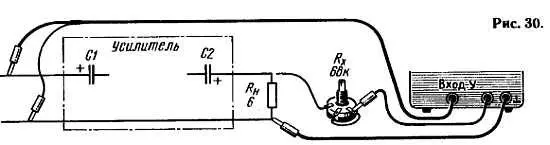

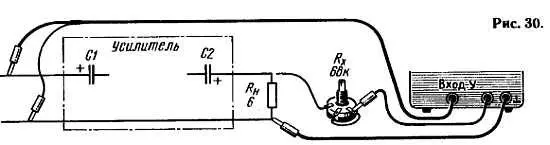

А теперь подключите входной щуп осциллографа ко входу усилителя, а гнездо горизонтального входа соедините с эквивалентом нагрузки (рис. 30) — вы сможете проверить наличие амплитудных искажений, как делали с предыдущим усилителем.

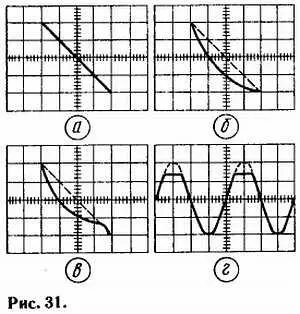

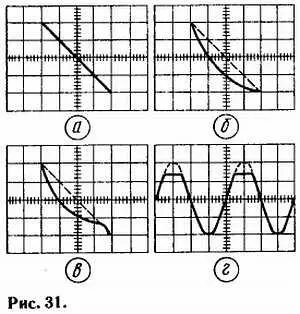

Правда, выходной сигнал этого усилителя значительно возрос, поэтому в цепь проводника от гнезда горизонтального входа придется включить переменный резистор R хсопротивлением 68 или 100 кОм и подобрать им такой сигнал на горизонтальном входе осциллографа, чтобы длина линий по горизонтали и вертикали была одинаковая. Тогда на экране появится прямая наклонная линия (рис. 31, а ). Увеличивая входной сигнал усилителя, сможете наблюдать, как линия начнет «прогибаться» (рис. 31, б ), а вскоре на одном конце ее появится загиб (рис. 31, в ).

Если переключить входной щуп осциллографа на резистор нагрузки и включить внутреннюю развертку (отпустить кнопку « РАЗВ.-ВХ.Х» ( 10 ), увидите искаженный сигнал (рис. 31, г ). Уменьшением входного сигнала добейтесь неискаженного изображения, а затем вновь переключите осциллограф в режим проверки амплитудных искажений — на экране увидите прямую линию (рис. 31, а ).

По этой линии вообще нетрудно увидеть начало искажений при увеличении входного сигнала и более точно определить максимальный неискаженный выходной сигнал, а затем подсчитать по нему выходную мощность усилителя.

Чтобы увидеть «работу» диода по устранению искажений «ступенька», подключите входной щуп осциллографа к эквиваленту нагрузки и изменением амплитуды входного сигнала установите размах выходного 0,5…1 В. Если теперь замкнуть выводы диода, появится «ступенька» (см. рис. 24, в ).

А как влияет на выходной сигнал напряжение на средней точке выходного каскада? Проверить это сможете самостоятельно, заменив резистор R1 двумя последовательно соединенными резисторами — переменным сопротивлением 330 или 470 кОм и постоянным сопротивлением 47…68 кОм. Устанавливая переменным резистором различные напряжения на средней точке, определяйте каждый раз неискаженную выходную мощность усилителя, а также замечайте, какие полупериоды сигнала начинают ограничиваться раньше — положительные или отрицательные. Эти наблюдения позволят вам сделать практические выводы о влиянии напряжения средней точки на параметры усилителя.

И еще одно испытание полезно провести с бестрансформаторным усилителем — подать на него большее питающее напряжение, например 12 В. При нагрузке 6 Ом неискаженный выходной сигнал достигнет амплитуды 3,2 В (размах на экране осциллографа 9 В), что соответствует выходной мощности почти 1,7 Вт (против 0,5 Вт при питании напряжением 9 В).

На этом проверку усилителя закончим, отключим от нею питание и выключим осциллограф.

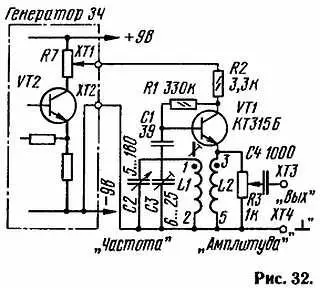

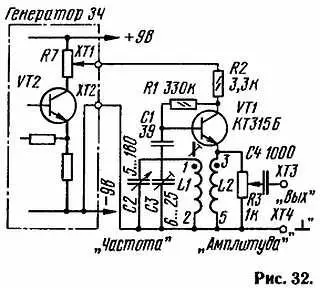

Следующий этап освоении осциллографа — наблюдение немодулированных и модулированных колебаний радиочастоты (РЧ) и определение глубины (коэффициента) модуляции. Дли этих целей соберем простейший генератор на одном транзисторе (рис. 32), вырабатывающий колебания РЧ, в нашем случае — диапазона средних волн (СВ).

Сначала о самом генераторе. Чтобы получить радиочастотные колебания, в генераторе применен колебательный контур, составленный из катушки индуктивности L1 и конденсаторов С2 и С3. Подстроечным конденсатором С3 и ферритовым подстроечником катушки устанавливают точнее одну из границ диапазона частот, перекрываемого контуром, а конденсатором переменной емкости С2 плавно изменяют резонансную частоту контура.

С катушкой L1 связана индуктивно катушка L2, включенная в эмиттерную цепь транзистора. Причем начало катушки L1 подключено (через конденсатор С1) к выводу базы транзистора, а начало катушки L2 — к выводу эмиттера. В результате между базой и эмиттером образуется положительная обратная связь и каскад, собранный на транзисторе VT1, возбуждается, появляются колебания РЧ. Они выделяются как на резисторе нагрузки R2, так и на катушке L2, а значит, и на переменном резисторе R3. С движка этого резистора колебания РЧ подаются через развязывающий конденсатор С4 на зажим ХТ3.

Читать дальше