8. Время включения Т вкли время выключения Т выкл— характеризуют быстродействие тиристора.

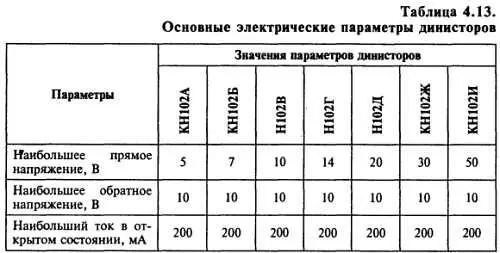

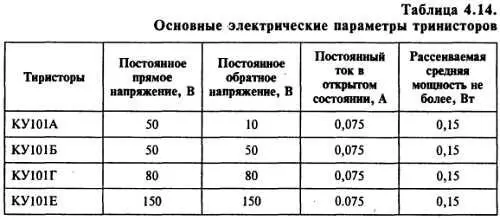

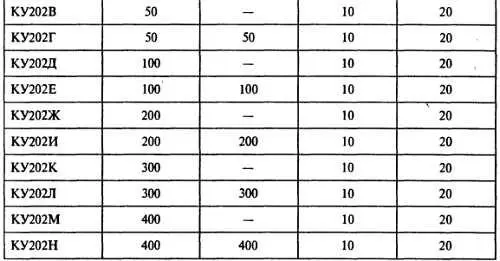

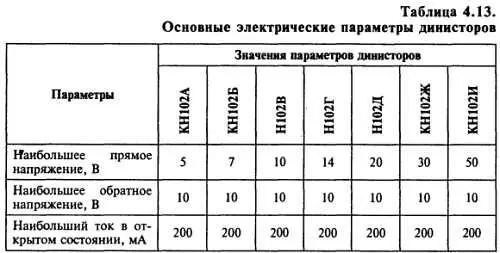

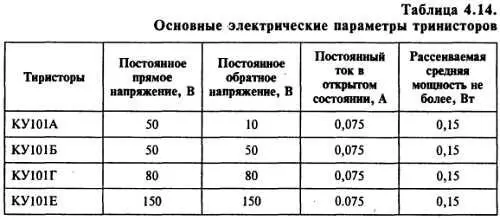

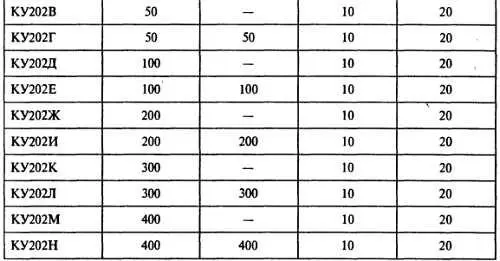

Основные параметры тиристоров приведены в табл. 4.13 и 4.14.

Важной особенностью тиристоров является их способность работать в импульсных режимах с токами, значительно превышающими допустимые постоянные токи в открытом состоянии. Например, динисторы КН102 при постоянном токе не более 0,2 А допускают импульсный ток до 10 А (при длительности импульса не более 10 мкс).

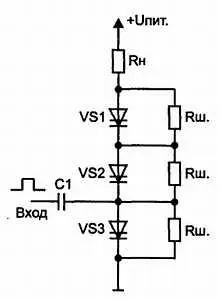

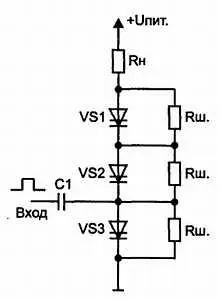

В ряде устройств, в которых напряжение источника питания превышает наибольшее постоянное прямое напряжение в закрытом состоянии одного динистора, используется последовательное соединение нескольких (обычно однотипных) динисторов (рис. 4.30).

Рис. 4.30. Последовательное включение динисторов

Для выравнивания напряжения на динисторах применяют резисторы R ш. Сопротивление шунтируемых резисторов рассчитывают по формуле:

где U 3.C.max— наибольшее постоянное прямое напряжение динистора в закрытом состоянии; U пит— напряжение источника питания; I З.С.— ток в закрытом состоянии; m — число последовательно соединенных динисторов.

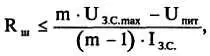

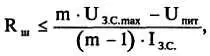

В крайнем случае нужный динистор можно заменить регулируемым аналогом (рис. 4.31, а ). Он позволяет регулировать напряжение включения в больших пределах. Зависимость напряжения включения от сопротивления резистора R1 показана на рис. 4.31, б .

Рис. 4.31. Регулируемый аналог динистора

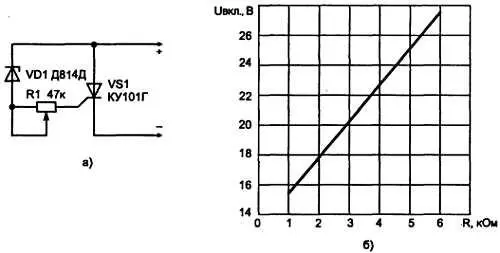

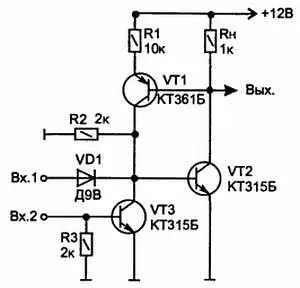

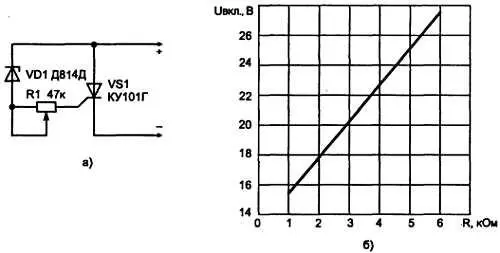

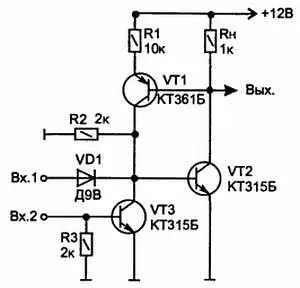

Аналог тринистора КУ101 показан на рис. 4.32, а аналог запираемого тринистора показан на рис. 4.33.

Рис. 4.32. Аналог тиристора КУ101.

Рис. 4.33. Аналог запираемого тиристора

4.6. ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

4.6.1. Испытатель тиристоров

Прибор позволяет проверить тиристор на работоспособность.

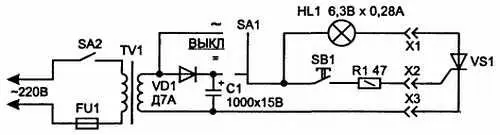

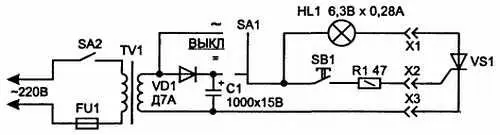

Он состоит (рис. 4.34) из понижающего трансформатора Т1 с напряжением на вторичной обмотке 6,3 В, рассчитанный на ток примерно 0,5 А, однополупериодного выпрямителя на диоде VD1 и фильтра на конденсаторе С1. Электроды тринистора подключаются к прибору с помощью зажимов, например типа «крокодил». Индикатором исправности тринистора служит лампа накаливания HL1 6,3 В х 0,28 А.

Рис. 4.34. Схема испытателя тиристоров

Вначале тринистор проверяют на постоянном токе. Для этого переключатель рода испытаний SA1 устанавливают в нижнее по схеме положение. Если кнопка SB1 не нажата, то при исправном тринисторе лампа HL1 гореть не должна. При нажатии на кнопку SB1 на управляющий электрод тринистора через резистор R1 поступает управляющее напряжение и он переходит в открытое состояние. По цепи потечет ток, загорится индикаторная лампа HL1. После отпускания кнопки лампа продолжает гореть. Чтобы ее выключить, надо разомкнуть цепь питания тринистора, т. е. перевести переключатель SA1 в среднее положение «Выкл».

Для проведения испытаний тринистора на переменном токе переключатель SA1 ставят в верхнее по схеме положение. Теперь индикаторная лампа HL1 будет гореть только при нажатой кнопке SB1, так как при разомкнутых контактах кнопки первая же отрицательная полуволна переменного тока отключит тринистор.

Если тринистор пробит, то индикаторная лампа будет гореть при не нажатой кнопке как на постоянном, так и на переменном токе. Если же в тринисторе обрыв, то лампа не загорится при нажатой кнопке.

Читать дальше