«История биологии не знает более выразительного примера многовекового обсуждения проблемы, чем дискуссия о наследовании или о ненаследовании приобретенных признаков», – это слова известного биолога и историка науки Л.Я. Бляхера. В истории науки, пожалуй, можно вспомнить аналогичную ситуацию с попытками превращения химических элементов.

Алхимики на протяжении нескольких веков верили в эту возможность, затем химия прочно утвердилась в постулате неизменности химических элементов. Д. И. Менделеев в начале XX века отказывался верить в возможность превращения элементов, хотя в пользу этого уже появились первые факты. Спустя 30 лет исследования по превращению элементов и анализа их эволюции в атомной физике и химии стали повседневностью. Кто же оказался прав в многовековом споре? Можно сказать, что на уровне химических взаимодействий действительно не происходит превращения элементов, а на атомном уровне – оно правило.

Напрашивается сравнение и с проблемой наследования приобретенных признаков. Если считать, что лишь хромосомы и структура ДНК определяют наследственную конституцию клетки или организма, а вновь возникающие наследственные изменения сводить только к мутациям, вызванным изменениями хромосомной ДНК, тогда проблему можно считать «закрытой». Не видно пути от признака к генам, аналогично тому, как свойства негатива не зависят от того, хорошо или плохо получилось фото (позитив).

И, тем не менее, старая проблема должна быть пересмотрена, нельзя сводить всю наследственную систему к структуре генов, расположенных в хромосомах. Наследственная система клетки (организма) включает не только структуру генетических элементов, но и динамические связи между ними и некоторые целостные свойства, характерные для каждого вида.

За 10-15 лет с начала 70-х годов облик генетики сильно трансформировался, многие классические положения были ревизованы. Степень трансформации можно, пожалуй, сравнить с резкой сменой в русском языке за два-три десятилетия – от старика Державина, конец XVIII века, к началу XIX века – время позднего Карамзина и молодого Пушкина. Или еще более резкое социальное изменение за одно десятилетие: Россия 1917 года и «советская Россия», СССР 1927 года.

Устойчивость двойной спирали ДНК в составе хромосомы оказалась вовсе не подобна устойчивости атома. Стабильность ДНК постоянно регулируется целой системой ферментов, за которые отвечают особые гены «домашнего хозяйства» и гены метаболизма ДНК. Продукты этих генов образуют белковые комплексы, которые зорко следят за устойчивостью каждого звена ДНК и непрерывно исправляют повреждения в них. Они же обеспечивают относительную надежность и точность воспроизведения молекул ДНК. Степень активности этих комплексов весьма чувствительна к физиологическому состоянию клетки. Устойчивость ДНК и темп ее мутаций могут в случае клеточного стресса (голодание, действие агентов, останавливающих деление) меняться в десятки раз. При этом активируются открытые американской исследовательницей Мак'Клинток семейства мобильных элементов, и клетка переходит в режим поиска, удачно названный «природная генетическая инженерия».

Геном содержит парный набор хромосом, и гены-гомологи, вопреки одному из основных менделевских постулатов, способны вести диалог, изменяясь сами или наследственно меняя партнера. Хромосомы и их элементы способны хранить память о том, побывали они в составе женского или мужского организма. Отдельные сегменты способны увеличиваться в числе, покидать лоно хромосомы, функционировать и воспроизводиться самостоятельно. Регуляция состояний генетических блоков, передаваемая в ряду поколений, образует мало исследованную сферу динамической или надгенной (эпигенетической) наследственности. Во многих случаях нельзя сказать, связан определенный наследственный признак (фенотип) с изменениями в тексте ДНК или с изменениями состояния данного участка хромосомы. Эти и другие открытия в молекулярной генетике привели к ревизии многих положений классической генетики. И, говоря юридически, «дело», стоящее в заголовке, принято к пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам.

Мобильность генома: единство целого при свободе частей.

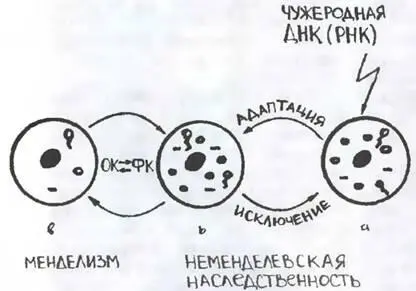

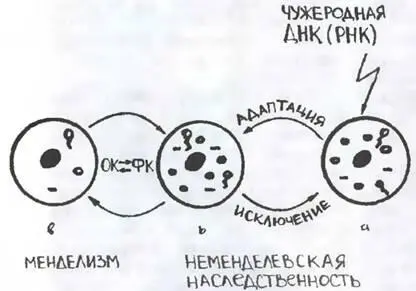

Геном эунариот не является закрытой системой. Носители чужеродных ДНИ и РНК способны проникать в цитоплазму (а), затем происходит либо их исключение из состава генома, либо адаптация (6), когда они стабильно сосуществуют в цитоплазме генома-хозяина, переходя в разряд факультативных элементов. Геном эукариот устроен по принципу «единство целого при свободе частей». Р.В. Хесин впервые пришел к выводу, что благодаря мобильным элементам генофонды всех организмов потенциально объединены в один общий генофонд всего живого мира.

Читать дальше