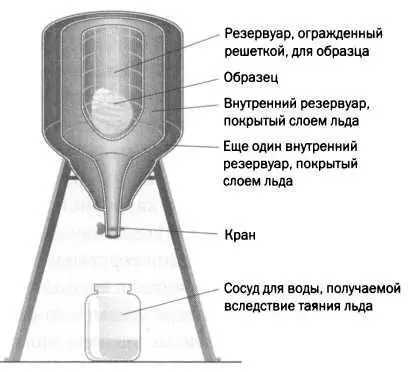

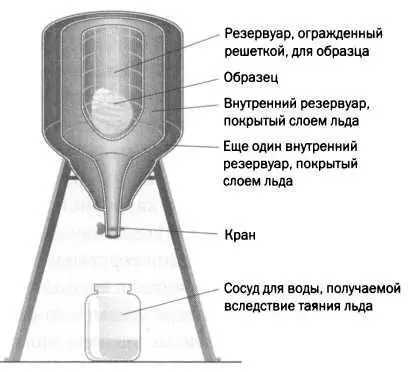

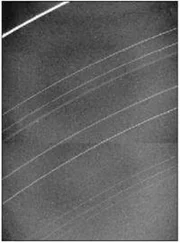

Главным достижением этого сотрудничества стала разработка калориметра (см. рисунок на предыдущей странице) — гениального устройства, предназначенного для измерения внутреннего тепла тела в соответствии с количеством льда, которое было растоплено при воздействии этого тепла.

Лавуазье как представитель Казначейства имел привычку уравновешивать затраты. Будучи химиком, он исследовал отношение масс между реактивами и продуктами химических реакций. Лаплас, со своей стороны, привык исправлять астрономические неравенства и использовать теорию вероятностей в качестве своего рода моральной арифметики, уравновешивающей знание и незнание. Все это вписывалось в тенденцию все измерять и сравнивать. Эта тенденция, как мы увидим в следующей главе, была присуща и политике.

Калориметр, воспроизведенный с гравюры, представленной в «Трактате по элементарной химии»(1789). Чтобы измерить температуру тела, его помещают во внутренний резервуар, огражденный решеткой. Тепло, выделенное телом, растапливает лед. Количество воды, которое при этом вытекает через кран во внутренний резервуар, пропорционально теплоемкости тела.

РЕПУТАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРЕСТИЖ

Д’Аламбер умер в октябре 1783 года, и Лагранж стал во главе нового поколения математиков. Он прибыл в Париж в 1787 году, вступил в Академию и устроился в Лувре. Здесь его часто приглашала к себе королева Мария-Антуанетта. В том же году состоялась встреча Лагранжа и Лапласа, который был уже не молодым многообещающим учеником д’Аламбера, а признанным ученым, доказавшим стабильность системы мира. В Академии, согласно записям современников, «у него всегда было что сказать, он высказывал свое мнение относительно всего». Могло даже показаться, что отношения Лапласа с д’Аламбером от этого страдали, поскольку Лаплас считал труды своего учителя и коллеги устаревшими. Самомнение Лапласа заставляло его считать себя, хоть и не без оснований, лучшим математиком Франции.

В 1773 году Лаплас был всего лишь скромным членом отдела механики Академии, а в 1776-м он поступил в отдел геометрии на самую престижную специальность. Наконец, в 1785 году, после смерти одного из старших членов Академии, он стал академиком-пенсионером. За 12 лет этот ученый поднялся на самый верх карьерной лестницы, и его успехи на этом не закончились: в 1784 году Лаплас представил свою кандидатуру в военное министерство и был назначен в Везу в качестве экзаменатора учеников артиллерийской школы. Его коллега Монж получил место экзаменатора учеников военно-морских школ. Это позволяло ученым налаживать свою профессиональную карьеру, а также придавало им политический вес, так как эти должности приближали их ко многим важным политическим фигурам. В первый раз Лапласу удалось завести дружбу с влиятельными в обществе персонами.

Именно в этот момент, когда его карьера была обеспечена, математик — уже почти достигший 40-летия — решил жениться. Жену он выбрал на 20 лет моложе себя, что вызвало пересуды в парижских салонах. В итоге 15 мая 1788 года ученый женился на Марии Шарлотте де Курти де Романж (1769-1862), девушке из благородной семьи, которая помогла ему в дальнейшем продвижении по социальной лестнице. Она родила Лапласу двух детей: Шарля Эмиля, который посвятил себя военной карьере и дослужился до генерала, и Софию Сюзанну, которая стала любимицей отца, но трагически погибла в 1813 году во время родов своего первенца.

В конце 1780-х годов Лаплас стал новым Ньютоном. За свои заслуги ученый был принят в Лондонское королевское общество. В это десятилетие он совершил важнейшие исследования, сделавшие его одним из самых важных и влиятельных ученых эпохи. Лаплас всегда хвастался тем, что был убежденным сторонником Ньютона; он доказал: закон всемирного тяготения — единственный принцип, необходимый для объяснения формы планет, движения покрывавших их жидкостей, их орбит, формы спутников и комет и, наконец, стабильности Солнечной системы. Он объяснил положение звезд и развеял сомнения относительно движения Юпитера, Сатурна и особенно Луны. Париж, да и вся Франция могли с облегчением вздохнуть: Луна не столкнется с Землей и не будет притянута Солнцем.

До 1789 года Лаплас считал, что доказал стабильность Вселенной (хотя свою космологическую модель он разработал позже), и имел все основания написать:

Читать дальше

![Майя Зинченко - Небесный механик [СИ]](/books/395450/majya-zinchenko-nebesnyj-mehanik-si-thumb.webp)