Верхнеюрский ландшафт. На первом плане — археоптерикс

Скачки

Внезапные вымирания и появление новых форм жизни, которые Дарвин объяснял пробелами в геологической летописи, на самом деле связаны с описанной выше сменой тенденций когерентной (в устойчивой системе) и некогерентной (в нарушенной системе) эволюции. Скачки в первую очередь проявляются в резком, подчас катастрофическом сокращении биологического разнообразия — показателя структурной сложности экосистем. К ним приурочены границы геологических эр и периодов, продолжительностью около 180 и 35 миллионов лет.

Первая цифра соответствует галактическому году, и потому возникает мысль о космических воздействиях как основной причине биосферных скачков (или кризисов). Действительно, периодичность скачкообразных эволюционных событий соответствует прежде всего орбитальным периодам прецессий, наклона орбиты, эксцентриситета и их сочетаний — 24, 41, 96, 413 тысяч лет. Затем она отвечает более длинным периодам — колебаниям Солнечной системы около галактической плоскости и обращениям вокруг центра Галактики с периодом в 35 и 180 миллионов лет (также их составляющими продолжительностью в 6 и 23 миллионов лет). В эти периоды Земля испытывает гравитационные воздействия скоплений межзвездного вещества. Космические воздействия служат пусковыми механизмами в цепях взаимосвязанных событий. Их действие в общих чертах выглядит следующим образом.

Земное вещество расслоено на сферы различной плотности. Твердая земная кора к тому же состоит из континентальных и более плотных океанических блоков (плит). В этой системе изменение скорости вращения Земли вызывает рассогласование вращения сфер (и в их пределах блоков или плит). В результате происходят подвижки на границах земного ядра и мантии, мантии и литосферы, океанической и континентальной коры, вызывающие инверсии магнитного поля, вулканизм, изменение рельефа геоида, колебания уровня моря и как следствие — перестройку атмосферной и океанической циркуляции, изменение глобального климата.

Поскольку все эти процессы взаимосвязаны, в кризисные периоды возрастает общая неустойчивость биосферы как системы, наложенной на внешние оболочки Земли. Если в устойчивых условиях эволюция направлена в сторону специализации, наиболее эффективного использования ресурсов, то в неустойчивых снижение эффективности означает, что меньше видов может существовать совместно, в одной экосистеме: общая предпосылка сокращения разнообразия, массовых вымираний.

Во время кризисов вымирает пятьдесят процентов всех видов и более, но впечатляют не столько эти цифры, сколько внезапное" исчезновение господствующих групп фауны и флоры, какими были динозавры, аммоноидеи, гигантские плауны и хвощи. Вымершие виды, как правило, принадлежали к числу экологически доминировавших, определявших облик наземных и водных систем геологической эпохи в период их процветания.

Понять избирательный характер вымирания помогают закономерности развития экологической системы от пионерной стадии через ряд промежуточных к климаксу, то есть к стадии стабильности и уравновешенности системы. Развитие задерживается на одной из промежуточных стадий, не достигая климакса. При длительном сохранении такой ситуации вымирают преимущественно климаксные виды, которые и являются наиболее характерными, господствующими видами своей эпохи. Пионерные виды, напротив, по своей жизненной стратегии оказываются более устойчивыми к условиям кризиса. Вымирание господствующих форм дает им шанс раскрыть свои эволюционные потенции. Так случилось с млекопитающими после вымирания динозавров. Так в ходе эволюции последние становятся первыми, а первые — последними. •

Микеланджело «Бог Отец, создающий из воды животный мир»

ВСЕМИРНЫЙ КУРЬЕР

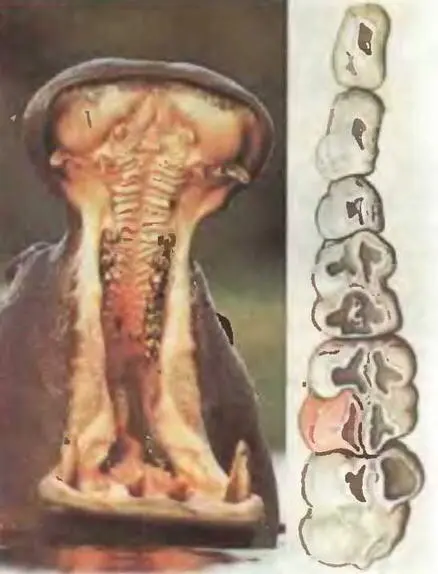

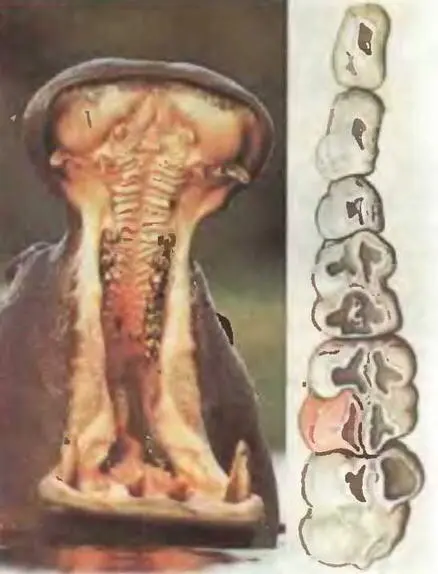

Зубы

— Ключ к выживанию

— Из сада Эдема

— «Искусственной челюсти» тираннозавра

Ключ к выживанию

Когда динозавры исчезли шестьдесят пять миллионов лет назад, наши млекопитающие предки и о лучи л и превосходный шанс для бурного размножения и развития. Однако существовала одна проблема: зубы будущих хозяев Земли были далеки от совершенства. Ранние млекопитающие были маленькими, скромными пожирателями букашек, и потому они должны были либо исчезнуть, либо «приобрести» себе другие зубы. Джон Хантер из Университета в Нью-Йорке и биолог из Хельсинкского университета Юкка Джернналл предположили, что неприметный зубной отросток — гипокон, который впервые появился шестьдесят пять миллионов лет назад, и был тем самым приспособлением, позволившим млекопитающим успешно пережевывать растительную пищу.

Читать дальше